2025년 11월 10일자 카이코 리서치 보고서에 따르면, 스테이블코인의 유통 공급량이 올해 처음으로 3,000억 달러를 돌파하며 암호화폐 시장에서 확고한 입지를 굳히고 있다. 이 같은 성장세는 테더(USDT)와 서클(USDC) 같은 기존 강자들뿐 아니라 페이팔(PYUSD)과 월드 리버티 파이낸셜(USD1) 등 신규 발행사들의 진입에 힘입은 결과다.

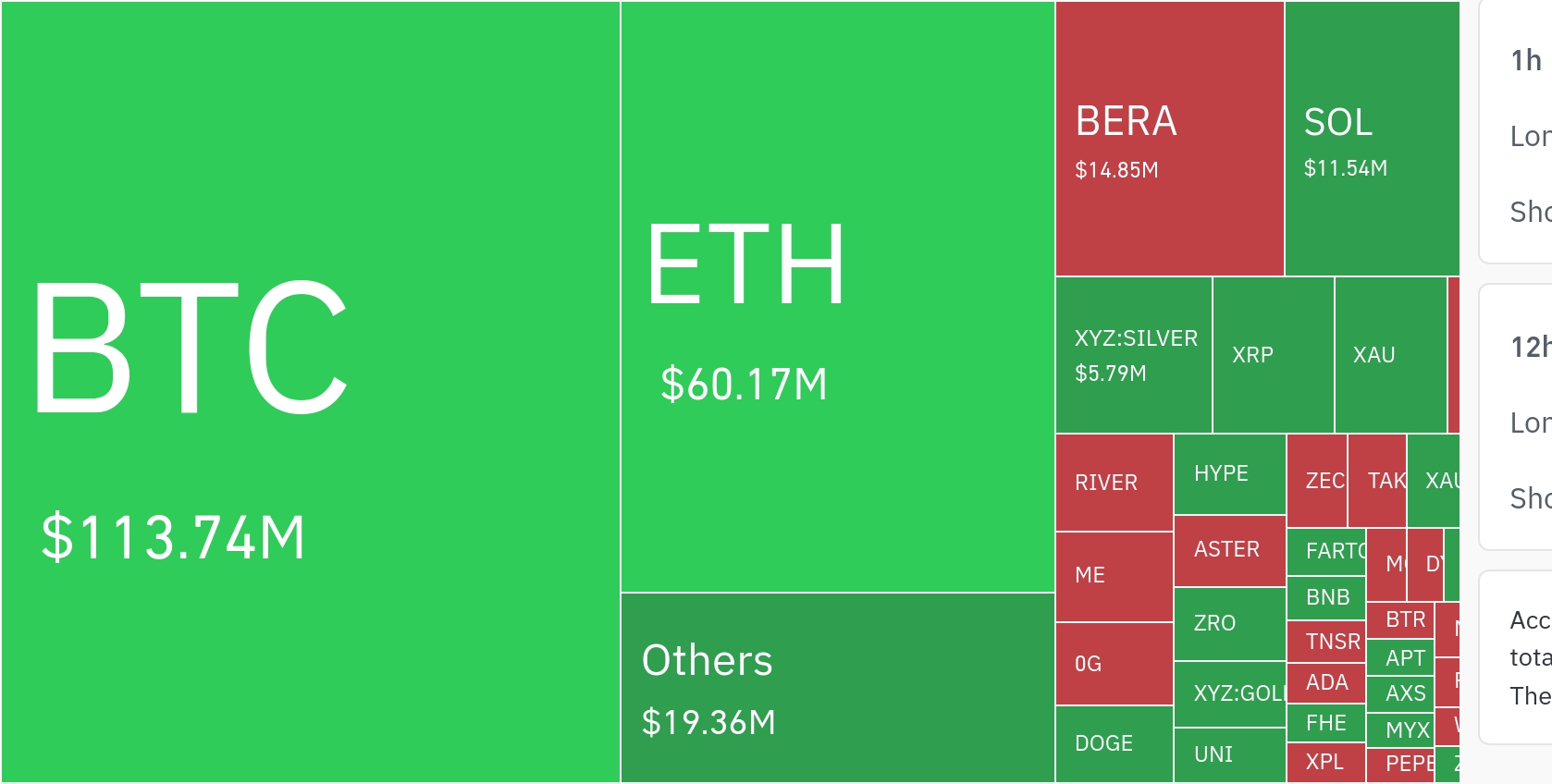

데이터에 따르면 유통량과 거래량 면에서 테더 USDT가 여전히 스테이블코인 시장을 주도하고 있다. USDT는 하루 평균 현물 거래량이 1,000억 달러를 넘은 날도 있으며, 이는 일부 경우 비트코인을 능가하는 수준이다. 시장 내 유동성 측면에서도 테더와 USDC는 수 억 달러대의 시장 깊이(market depth)를 유지하면서 디지털 자산 시장의 유동성 공급원으로서 핵심 역할을 한다는 평가다. 특히 USDC는 미국 소재 기업인 서클이 발행하며 강력한 규제 준수 기반을 갖춘 덕분에 기관 투자자에게 더 신뢰받고 있다는 분석이 나온다.

흥미롭게도, 스테이블코인은 법정화폐 대비 진입 장벽을 낮추는 역할도 하고 있다. 보고서에 따르면, 터키 리라와 브라질 헤알 같은 신흥국 통화가 스테이블코인과의 거래에서 유로나 영국 파운드보다 더 활발하게 사용되고 있는 것으로 나타났다. 이는 스테이블코인이 글로벌 금융 소외 계층에게 중요한 수단으로 자리잡고 있음을 시사한다.

그러나 스테이블코인의 '안정성'에 대한 의문도 제기되고 있다. 발행사들은 대부분 스테이블코인 준비 자산인 단기 국채에서 발생하는 수익을 통해 막대한 수입을 얻고 있다. 테더는 올해 약 150억 달러의 수익을 기록할 전망이며, 이는 일부 대형 은행의 실적을 웃도는 수준이다. 카이코는 이러한 구조가 본질적으로 고정 수익 상품(fixed income product)에 가깝다고 지적한다. 특히 블랙록의 BUIDL과 같은 토큰화된 머니마켓펀드는 사실상 스테이블코인 외형을 갖추면서도 일일 수익률을 제공하며, 새로운 형태의 규제 시사점을 낳고 있다.

카이코는 이러한 스테이블코인의 수익 창출 모델이 규제와 금리 변동성에 얼마나 취약한지를 다시금 상기시킨다. 금리가 하락세로 전환될 경우, 스테이블코인 발행사의 이익 기반은 약화될 수 있으며, 이는 페그 유지 능력에도 영향을 줄 수 있다. 더불어 유럽의 미카(MiCA)와 미국 내 스테이블코인법 제정을 앞두고 준비금 및 수익 구조에 대한 감독 필요성이 커지고 있다.

4

4

![[KOL 인덱스] 토스, 美 코인거래소 인수 검토설에 관심 집중 外](https://f1.tokenpost.kr/2025/11/9mjo5kppnz.jpg)

![[토큰포스트 인터뷰]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/bcss48vebm.png)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 530회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/wzoyk1y2ly.jpg)

![[오늘의 주목 코인] 리스크(LSK), 탐욕지수 99 ‘극단적 과열’…거래대금 3,500억 원 돌파](https://f1.tokenpost.kr/2025/11/fpvac8txzz.png)

![[코인 동향분석] 유에스디코인·테더 순매수 상위… 리콜(RECALL) RSI 5.47%](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/7j8sdx0u9x.jpg)

![[저녁 시세브리핑] 암호화폐 시장 하락세… 비트코인 103,347달러, 이더리움 3,439달러](https://f1.tokenpost.kr/2025/11/glxfvibo4m.jpg)

![[저녁 뉴스브리핑] JP모건, 베이스서 기관용 예금 토큰 JPM 출시…활용 확대 外](https://f1.tokenpost.kr/2025/11/4jzwhi2xgr.jpg)

![[비트 옵션 동향] 옵션 시장 풋/콜 0.72 중립 상태...‘상단 열고 하단 방어’](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/tva1phf6l7.png)