전통 금융의 균열은 늘 “큰 사건”으로 시작되지 않는다. 처음엔 규제 문구 하나, 조항 하나가 갈라지고, 그 틈으로 돈이 움직이며 판이 뒤집힌다. 지금 미국에서 벌어지는 스테이블코인 논쟁이 그렇다. ‘디지털 자산 명확성 법안(Clarity Act)’은 이름처럼 시장의 룰을 명확히 하겠다고 나섰지만, 정작 스테이블코인 보상·이자 지급 금지라는 폭탄 조항을 품은 채 표결이 멈췄다.

그리고 이 장면은 단순한 “크립토 업계 vs 규제 당국” 싸움이 아니다. 더 정확히 말하면 은행권이 가장 두려워하는 ‘내로 뱅킹(Narrow Banking)’이 스테이블코인 형태로 현실화되는 순간이다.

■ 은행 예금은 안전한가…아니, ‘그렇게 보일 뿐’

은행에 맡긴 돈은 안전해 보인다. 하지만 은행은 그 돈을 금고에 넣어두지 않는다. 대출을 하고, 채권을 사고, 여러 방식으로 운용하며 리스크를 감수한다. 그 과정에서 수익을 내고, 예금자에게는 사실상 ‘기분상 이자’ 수준의 금리를 준다.

미국 은행 예금 평균 금리가 0.01% 수준이라는 지적이 나오는 이유다. 반면 단기 국채(T-bills)는 3~4%대 수익을 준다. 만기는 짧고, 유동성도 풍부하며, “사실상 무위험”에 가깝다.

이 대목에서 시장은 본능적으로 계산기를 꺼낸다. 예금을 받아서 100% 단기 국채에만 투자하는 ‘은행’을 만들면 어떨까? 대출도 하지 않고, 위험자산도 사지 않는다. 운영비만 빼고 국채 수익을 고객에게 돌려주면, 안전성은 올라가고 금리는 뛴다.

이게 바로 내로 뱅킹(Narrow Banking)이다.

문제는 이 모델이 ‘착한 은행’이어서가 아니라, 기존 은행을 무너뜨릴 수 있기 때문에 위험하다는 점이다. 위기가 오면 사람들은 대출 리스크가 있는 은행에서 돈을 빼서, 국채만 들고 있는 내로 뱅크로 옮길 것이다. 그 순간 기존 은행 시스템은 예금 이탈을 견디지 못하고, 대출 공급은 얼어붙는다. 실물경제는 직격탄을 맞는다.

당국이 내로 뱅킹을 좋아할 리 없다. 그래서 미국에서는 실제로 ‘TNB(The Narrow Bank)’ 같은 시도들이 규제 문턱을 넘지 못했다는 사례가 거론돼왔다.

■ “막아도 소용없다”…스테이블코인이 내로 뱅킹을 ‘우회 구현’했다

그런데 아이러니가 발생한다. 내로 뱅킹을 막았더니, 시장은 다른 형태로 같은 구조를 만들어냈다. 그게 스테이블코인이다.

USDT, USDC 같은 달러 스테이블코인은 기본적으로 고객 돈을 받아 현금·단기 국채 등 단기 안전자산 중심으로 운용한다. 즉, “대출로 돈 벌고 예금자에게는 푼돈 주는 은행”이 아니라 ‘국채 기반 초저위험 현금창구’가 된 셈이다.

구조만 놓고 보면 내로 뱅크와 크게 다르지 않다. 다만 은행 라이선스 대신 토큰으로 구현했고, 지점 대신 거래소 앱에서 돌아간다.

그런데 이 모델이 진짜 무서운 이유는 따로 있다. 은행이 수십 년 동안 규제로 묶여 하지 못했던 ‘예금 경쟁’을 스테이블코인이 해버릴 수 있기 때문이다.

■ 법안의 핵심 쟁점: “스테이블코인 이자 금지”…전면전이 된 이유

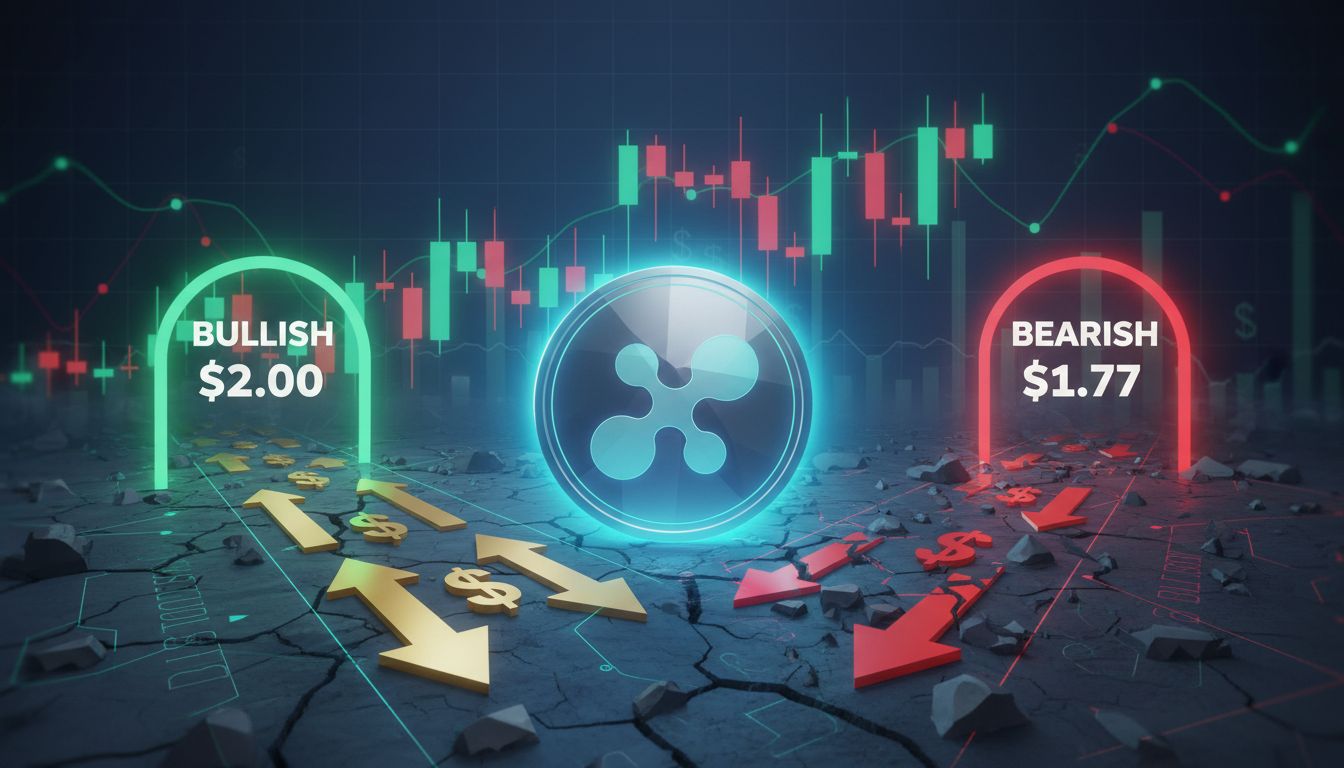

이번 Clarity Act 논쟁의 폭심지는 딱 하나다. 스테이블코인 수익(이자·보상)을 금지할 것이냐다.

문제는 단순히 “발행사가 이자를 주면 안 된다” 수준이 아니라는 데 있다. 기사에 따르면 법안 404조는 발행자뿐 아니라 거래소·제휴사·파트너 등 어떤 경로든 사용자에게 수익을 넘기는 행위를 전면 차단하려는 형태로 해석된다.

여기서 업계가 폭발한다. 코인베이스 브라이언 암스트롱 CEO가 공개적으로 지지 철회를 선언한 것도 이 지점에서다. 그는 초안에 “소비자에게 재앙이 될 내용”이 들어있다고 주장하며 반기를 들었고, 그 여파로 표결 일정이 보류되는 사태까지 이어졌다.

반면 업계 내부에서도 미묘한 온도차는 있다. 리플의 브래드 갈링하우스 CEO는 “코인베이스의 반대가 유난스럽다”는 취지로 언급하며, 타협안을 논의하는 흐름도 남아 있다고 선을 그었다.

다만 이 논쟁이 단순한 자존심 싸움이 아니라는 점은 명확하다. ‘이자’는 부수 기능이 아니다. 스테이블코인이 은행 예금을 대체하는 순간을 만드는 핵심 엔진이다.

■ 은행이 공포에 떠는 이유: 스테이블코인은 예금 전쟁을 ‘현실’로 만든다

은행이 스테이블코인을 싫어하는 이유는 “암호화폐라서”가 아니다. 은행이 두려워하는 것은 훨씬 단순하다.

예금이 빠져나갈까 봐다.

지금도 스테이블코인은 구조적으로 단기 국채 기반 수익을 만들어낼 수 있다. 기사에서 지적된 것처럼 스테이블코인은 4~5%대 수익을 낼 수 있는 구조를 갖고 있고, 이를 사용자에게 일부 공유하는 순간 은행 예금은 경쟁력을 잃는다.

이건 단순한 “금리 비교”가 아니다. 예금 유출은 곧 대출 축소로 이어지고, 그 타격은 지역은행부터 온다. 은행권이 “실물경제 피해”를 경고하는 이유도 여기에 있다.

즉, 은행권 입장에서는 스테이블코인이 아니라 ‘내로 뱅크의 망령’이 돌아온 것이다. 그것도 이번에는 규제기관 문 앞이 아니라, 거래소 앱 안에서 조용히 커졌다.

■ ‘혁신’이 아니라, 규제와 수익률의 오래된 전쟁이다

이번 Clarity Act 논쟁은 하나의 질문으로 수렴한다. 스테이블코인을 금융으로 볼 것인가, 크립토로 볼 것인가.

크립토로 보면 답은 쉽다. “신기한 기술이니 막지 말자.” 하지만 금융으로 보면 얘기가 달라진다. 스테이블코인은 사실상 국채 기반 협의(狹義)의 은행, 즉 내로 뱅킹의 디지털 버전이 될 수 있다. 그 순간 은행 시스템의 기반인 ‘예금’은 흔들린다.

결국 이 싸움은 혁신과 보수의 대결이 아니다. 수익률은 시장을 움직이고, 규제는 시장을 길들이려 한다. 그리고 그 줄다리기에서 가장 먼저 터지는 건 늘 “명확성”이라는 말이다.

지금 미국 의회에서 흔들리는 Clarity Act는, 역설적으로 시장에 하나의 신호를 던진다. 스테이블코인의 다음 전장은 기술이 아니라 이자, 그리고 예금이라는 것. 은행이 공포를 느끼는 이유는 충분히 현실적이다. 다만 그 공포가 법으로 완전히 봉인될 수 있을지는, 아직 누구도 장담하지 못한다.

5

5

![[사설] 스테이블코인, ‘내로 뱅킹(Narrow Banking)’의 부상과 은행의 공포](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/6k2bcwg76x.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 518회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/ex810ikkv9.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 517회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/w4ws4u3wna.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 516회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/kdyt9nueaz.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 515회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/xgxcvpw0z7.png)

![[사설] 디지털 자산의 무대에 오른 월가, 문제는 배제가 아니라 주도권이다](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/5ach5p5vqc.png)

![[사설] 은행 이자 장사 보호하려 코인 혁신 가로막는 한·미 금융 당국](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/1qjzhsu1fz.jpg)

![[사설] '은행 연합' 원화 스테이블코인... 둑 막는다고 물길 멈추나](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/y6l8k6lvxv.jpg)

![[사설] 스테이블코인은 '트로이 목마'인가](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/kuvomfslt0.png)

![[스테이블코인 딜레마 ①] 누구나 원하지만, 아무도 만들고 싶어 하지 않는 '돈'](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/56qb9dn3s5.jpg)