표적 단백질 정보만으로 신약 후보 물질을 자동으로 설계할 수 있는 인공지능 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 기존의 신약 개발 방식을 혁신할 수 있는 가능성이 열리면서 제약·바이오 산업 전반에 파급 효과가 예상된다.

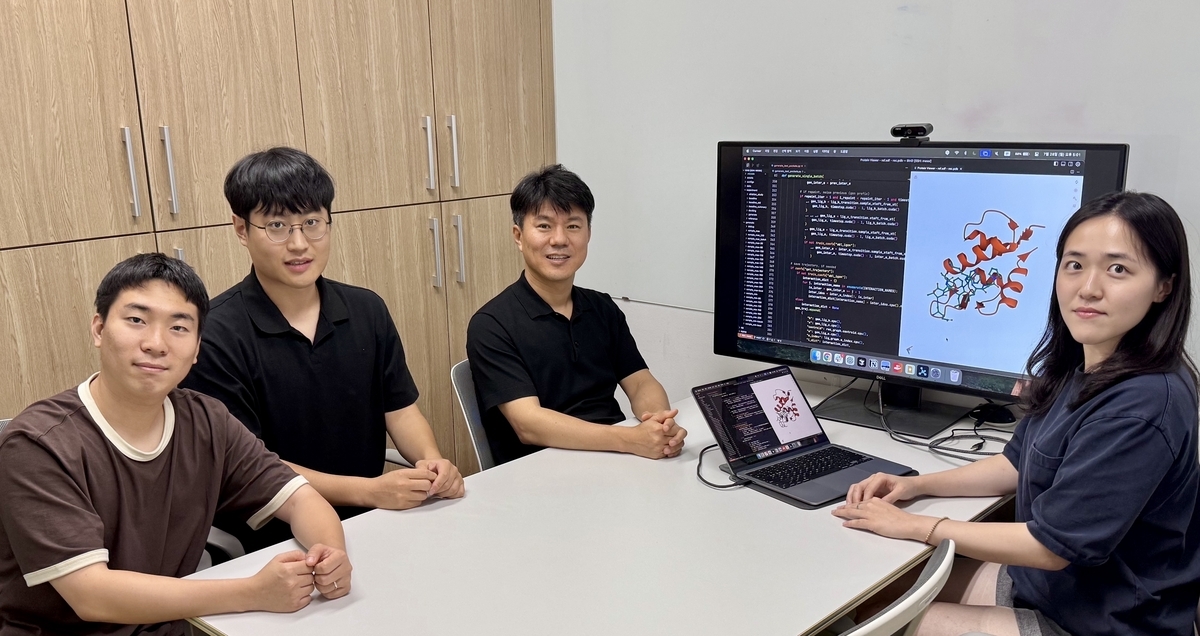

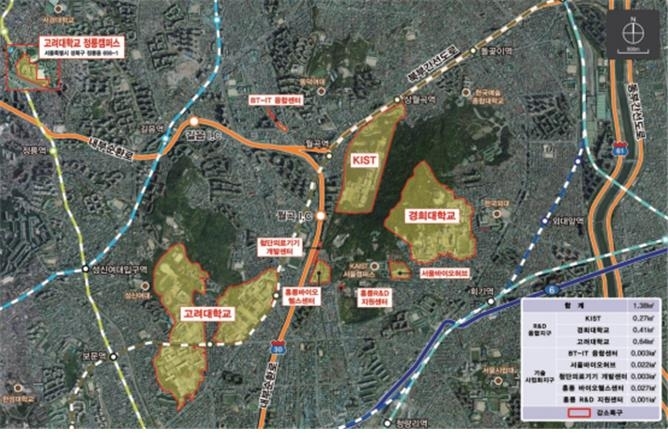

한국과학기술원(KAIST)은 8월 10일, 화학과 김우연 교수 연구팀이 사전 정보 없이도 암 관련 단백질에 대응하는 신약 후보를 설계할 수 있는 인공지능 모델 '바인드(BInD)'를 개발했다고 발표했다. 이 기술은 특정 질병을 유발하는 단백질 정보만으로 신약으로 작용할 수 있는 화합물을 포괄적으로 예측하고 설계할 수 있게 해주는 것이 핵심이다.

기존의 신약 개발은 수많은 분자 중에서 특정 단백질과 효과적으로 결합할 수 있는 후보를 하나하나 시험하며 찾는 방식이었다. 이는 막대한 시간과 비용을 요구하는 고비용·고위험 절차로, 평균적으로 하나의 신약을 개발하는 데 10여 년 이상의 시간과 수조 원의 비용이 들어간다. 인공지능 기술이 일부 도입되기도 했지만, 여전히 사전에 입력된 후보 물질 정보에 의존하는 한계가 있었다.

이번에 개발된 '바인드' 모델은 단백질-분자 간 결합방식을 동시에 고려해 신약을 설계할 수 있는데, AI가 스스로 학습하면서 특정 단백질과 잘 결합할 수 있는 구조를 찾아낸다. 구글 딥마인드의 '알파폴드3'처럼, 처음엔 무작위 분자 구조에서 시작해 점차 정교한 형태로 구성해가는 '확산 모델' 기법을 응용했다. 여기에 분자 간 거리, 결합 위치 등 실제 화학 법칙에 기반한 조건을 추가해 설계 정확도를 높였다고 연구진은 밝혔다.

또 하나 주목할 점은, 학습과정에서 이미 도출된 우수한 결합 구조를 반복 활용함으로써 추가 학습 없이도 효율적인 결과를 도출할 수 있다는 점이다. 이는 새로운 후보 물질을 발굴하는 속도를 크게 앞당길 수 있다는 의미로, 초기 탐색 과정에 필요한 자원 투입을 대폭 줄일 수 있다.

연구를 이끈 김우연 교수는 “표적 단백질에 꼭 맞는 화합물을 AI가 스스로 설계할 수 있게 되면서, 인간이 일일이 조합을 실험하던 기존 방식에서 벗어나는 전환점이 될 수 있다”면서, “향후 신약 개발이 맞춤화되며, 비용 효율적인 개발 환경으로 변화할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제 저널 '어드밴스드 사이언스'의 2025년 7월 11일 자에 게재됐다. 향후 제약 산업에서는 이처럼 단백질 표적 기반의 AI 신약 설계 기술이 대세를 이룰 가능성이 있으며, 특히 빠른 후보물질 도출이 필요한 항암제나 희귀병 치료제 개발 분야에서 사용이 확대될 수 있다.

1

1

![[시장분석] 트럼프](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/4z4vxlyxnv.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 512회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/0up9gmz27d.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 511회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/fv9w3v1x7g.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 510회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/z06dizl1jg.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 508회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/gw1dm61ji8.png)

![[기고] AI 에이전트 기술의 전자거래 산업 활용, 안정성 확보 및 제도 개선 방안](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/ypmtas2mdb.jpg)