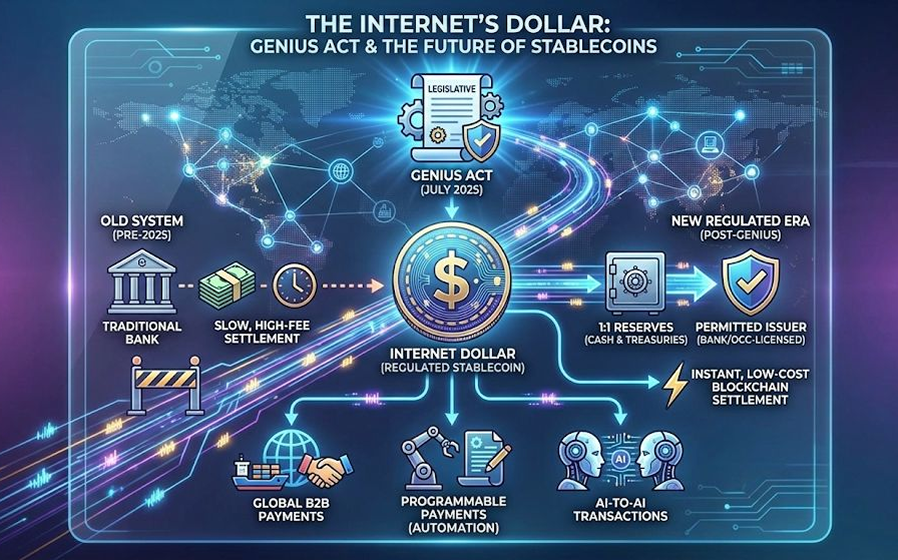

스테이블코인이 지급결제 수단으로 점차 활용되는 흐름 속에서, 발행 기준과 관련 규제를 엄격하게 설계해야 한다는 지적이 나왔다. 현재 금융제도와 부딪칠 수 있는 다양한 위험 요인을 고려해, 자본 건전성과 내부 통제가 갖춰진 별도의 법인 형태로 관리돼야 한다는 제안도 제시됐다.

한국금융연구원의 이정두 선임연구위원은 9월 7일 발표한 ‘스테이블코인 제도화에 따른 규제 이슈’ 보고서를 통해, 암호화폐 중 가치가 일정 자산에 연동된 스테이블코인이 통화(화폐)에 준하는 기능을 하게 될 경우 금융시스템 전반에 걸친 제도 정비가 필요하다고 강조했다. 특히 해당 코인을 발행하는 주체가 자산을 충분히 확보하지 못하거나 경영 안정성이 떨어질 경우, 환급 불능과 같은 문제로 시장의 신뢰가 크게 훼손될 수 있다는 우려가 담겼다.

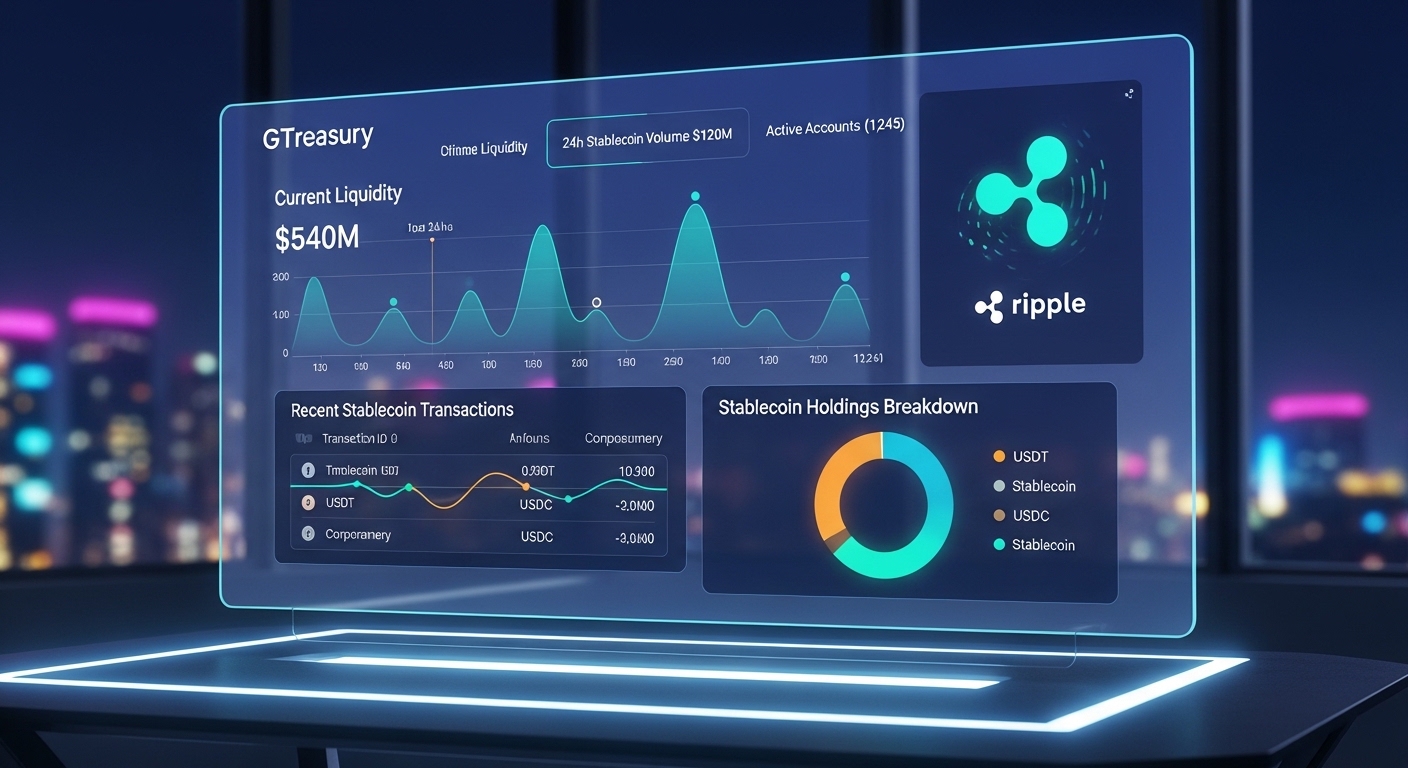

스테이블코인의 가장 큰 위험 중 하나는 지급 가능한 자산이 실제로 준비되어 있느냐는 점이다. 보고서는 발행인이 수취한 자금은 실질적인 준비금 성격을 가지므로, 언제든 현금화할 수 있는 국채 등 유동성 높은 안전자산으로 운용되어야 한다고 주장한다. 자금운용의 불투명성과 고위험 자산 편입 가능성이 배제되지 않는 만큼, 이에 대한 법적·제도적 보완은 필수라는 설명이다.

아울러 보고서는 금융회사가 스테이블코인 발행에 직접 관여하기보다는 별도의 자회사를 통해 우회적으로 참여하는 구조를 권고했다. 전통금융기관의 신뢰성과 재무 안정성이 코인 시장의 불안 요소로 전이되는 것을 막자는 취지다. 만약 금융회사가 보유한 준비자산이 요구불예금처럼 즉시 인출 가능한 형태라면, 특정한 상황에서 대규모 자금 이탈(일명 ‘코인런’)이 발생해 은행 시스템의 안정성을 위협할 수 있다는 분석도 제시됐다.

이정두 위원은 이에 더해, 스테이블코인이 통화정책 수행 경로를 혼란스럽게 만들거나 외환 규제 회피 수단으로 활용될 수 있다는 점을 경계해야 한다고 말했다. 통화주권, 조세징수 체계, 대외자금 이탈 같은 거시경제 측면의 리스크 역시 제도 설계 단계에서 충분히 검토돼야 한다는 의견이다.

이러한 지적들은 스테이블코인이 비단 블록체인 기술에 의한 금융 혁신의 일부로 평가되기 이전에, 기존 통화 시스템과 공존할 수 있는 제도적 틀을 마련하는 데 선결 과제가 많다는 현실을 반영한다. 향후 관련 입법이 구체화되면 국내외 금융 규제 수준과의 조화 여부, 발행 제도의 탄력성 등이 정책 수립의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

8

8

![[토큰분석] “상장만 하면 –80%”… 시장 탓 말고 ‘출구로 설계된 상장’부터 바꿔야 한다](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/v8tqormszy.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 522회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/aims5420dh.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 521회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/f2femcntpq.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 520회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/y648ak216n.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 519회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/k3bqfcj1o8.jpeg)

![[자정 뉴스브리핑] 페이팔, 미국 사용자 대상 PYUSD 전송 수수료 면제 外](https://f1.tokenpost.kr/2025/09/gaz4pgp8i5.jpg)

![[오후 뉴스브리핑] 블룸버그 ETF 애널리스트](https://f1.tokenpost.kr/2025/09/qe9alj818t.jpg)

![[이더 옵션 데일리] 6500달러 콜·5500달러 콜에 집중… 단기 거래는 1000달러 풋 최다](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/ly0mhy0wo4.png)