지상 50~100킬로미터 상공 중간권처럼 극도로 낮은 기압 환경에서 별도 연료 없이 햇빛만으로 비행할 수 있는 신개념 비행체 기술이 국제 공동 연구팀에 의해 실험적으로 구현됐다.

하버드대, 시카고대, 국립부경대 등으로 구성된 연구진은 8월 14일 과학저널 ‘네이처’를 통해, 극저압 환경에서 햇빛을 통해 자연적인 부양력이 발생하는 물리 현상인 ‘광영동(photophoresis)’ 원리를 실제 비행체 제작에 적용하는 데 성공했다고 발표했다. 이번 연구에서는 손톱 크기(1제곱센티미터)의 나노구조 체계를 활용해 광영동 부양력을 발생시키는 경량 비행체를 제작하고, 이를 지상에서 중간권 조건을 모사한 실험실 환경에서 테스트했다.

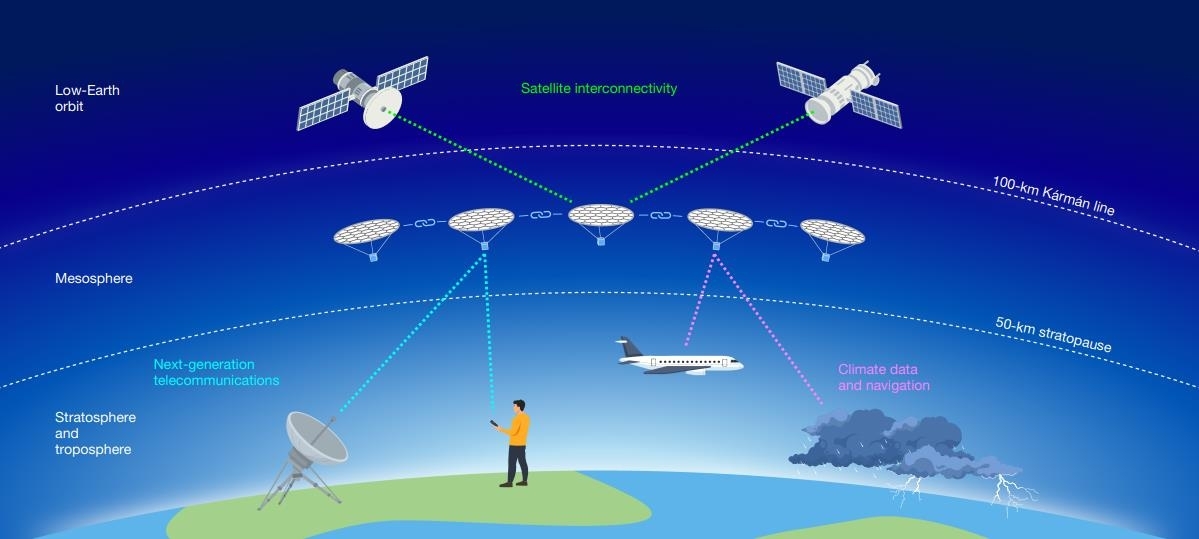

광영동은 미세한 가스 분자가 물체의 뜨거운 면에서 차가운 면보다 더 강하게 반작용을 일으키면서 추진력이 생기는 현상으로, 대기 밀도가 거의 없는 중간권에서만 유효한 드문 물리적 메커니즘이다. 일반적으로 이 대기층은 항공기나 기상관측기구는 접근하기 어려운 고도이며, 위성은 지나치게 낮아 정지 궤도를 유지하기 힘든 위치다. 이 때문에 중간권은 ‘관측의 사각지대’로 불리며 기존 기술로는 접근이 거의 불가능했다.

연구진은 산화알루미늄으로 제작된 두께 100나노미터(10만분의 1밀리미터) 박막 두 겹을 수직 지지대로 연결한 2층 구조의 비행체를 설계했다. 하층 박막에는 크롬을 증착시켜 햇빛이 들어올 때 열 차이를 유도했으며, 이 열 차이를 통해 광영동 부양력이 발생함으로써 비행체가 별도 추진력 없이 공중에 띄워지는 원리를 실험적으로 입증했다. 실험 결과, 이 구조체는 압력이 약 26.7피코파스칼인 환경(중간권과 유사한 조건)에서 지상 햇빛 세기의 절반만으로도 장시간 공중에 떠 있을 수 있었다.

연구팀은 향후 비행체의 직경을 3센티미터 이상으로 확대하면, 약 10밀리그램에 달하는 무게의 탑재물을 실을 수 있다고 분석했다. 이는 소형 라디오 안테나, 태양전지, 집적회로 등 최소한의 통신 기능을 갖춘 장비 탑재가 가능하다는 뜻으로, 중간권 상공에서 수집된 기후 정보 전송, 위성 간 데이터 중계 등 다양한 임무 수행의 가능성을 시사한다. 부경대 김종형 교수는 “10센티미터 규모로 제작도 가능하다”며, “풍선을 활용해 중간권에 올리고, 이후 햇빛 만으로 일정 고도를 유지하는 방식으로 응용될 수 있다”고 설명했다.

특히 연구진은 이 기술의 응용 가능성을 지구를 넘어 화성으로 확장하고 있다. 중간권 환경이 화성과 유사한 점에 착안해, 미항공우주국(NASA)도 해당 기술의 화성 탐사 적용 가능성에 주목하고 있다. 현재 화성에 1킬로그램의 물체를 보내는 데만 10만 달러 이상의 비용이 들기 때문에, 소형·경량화된 이 비행체가 탐사·통신 장비 부담을 줄이고 발사 비용 역시 획기적으로 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이번 광영동 비행체 개발은 향후 지구와 우주를 잇는 저비용 고효율 관측수단의 지평을 넓힐 수 있다는 점에서 의미가 크다. 실용화에는 아직 기술적 과제가 남아 있으나, 관련 연구가 속도를 낼 경우 중간권에서의 기후 과학, 통신 인프라 구축, 우주 탐사 등 다양한 분야에 새로운 돌파구가 될 가능성이 크다.

0

0

![[토큰분석] 비트코인이 6만 달러대로 내려오면 왜 더 위험할까? 옵션 딜러들의 '자동 매도' 구조 해설](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/b9q2hqajm1.jpg)

![[시장분석] AI 버블과 글로벌 금융위기의 구조적 반복: 400년 역사가 보내는 경고](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/9kytmoicle.png)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 535회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/h11k1htgnt.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[토큰분석] 1000조 달러의 큰 그림…그 안에서 드러나는 비트코인의 ‘가격 왜곡’](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qyco1pnm70.jpg)

![[사설] AI가 인간을 구원할 수 있을까? '기술 유토피아'라는 거짓말](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/14yprs41pu.jpg)

![[사설] 레버리지의 오만, 21억 달러를 1만 달러로 만들다](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/o7t14c2r9k.png)

![[사설] 돈은 애초에 중립적이지 않았다…비트코인이 드러낸 인간의 한계](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/o2lu4hyqn4.jpg)