한국과 미국이 디지털 무역 장벽을 낮추기 위한 공동 방안을 마련하면서, 양국 간 주요 기업의 데이터 이전과 규제 형평성 문제에 대한 논의가 한층 진전됐다. 이번 합의는 미국 기업의 차별 우려를 완화하는 동시에, 글로벌 디지털 환경 변화에 대응한 정책적 조율이라는 점에서 의미가 크다.

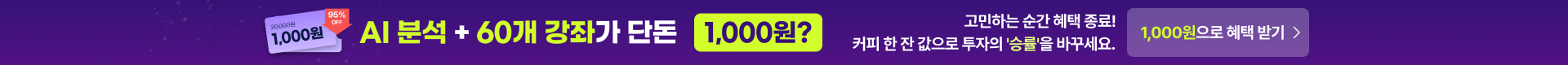

14일 대통령실은 ‘조인트 팩트시트’(한미 공동 설명자료)를 통해 양국이 디지털 서비스 규제와 데이터 이동과 관련한 원칙에 합의했다고 밝혔다. 핵심 내용은 한국 내에서 미국 기업이 차별을 받지 않도록 보장하고, 국경 간 정보의 자유로운 흐름을 촉진하겠다는 것이다. 이는 구체적으로 망 사용료, 온라인 플랫폼 규제 등에서 불합리한 장벽을 없애겠다는 약속을 포함하고 있다.

망 사용료는 인터넷 트래픽을 유발하는 콘텐츠 제공자(CP)가 인터넷망을 운영하는 통신 사업자(ISP)에게 일정한 비용을 지불하는 구조다. 국내에서는 유튜브, 넷플릭스 등 해외 대형 플랫폼이 과도한 트래픽을 유발하면서도 상대적으로 낮은 비용만 부담하고 있다는 ‘무임승차’ 논란이 이어져 왔다. 반면, 미국은 이런 비용 규정을 과도한 규제로 간주해온 만큼, 이번 합의는 미국 기업의 부담을 다소 줄이는 방향으로 해석될 수 있다.

온라인 플랫폼법과 관련해서도 미국은 자국의 빅테크 기업이 한국 규제에 의해 과도하게 통제받을 가능성을 우려해왔다. 해당 법안은 시장 지배적 사업자의 수수료 제한, 거래 계약의 투명성 확보 등을 골자로 한다. 이번 합의로 이러한 법률이 국내 기업은 물론 미국 기업에도 형평성 있게 적용돼야 한다는 원칙이 강조됐다는 점에서, 규제의 불확실성을 일부 해소할 수 있을 것으로 보인다.

또한 정보의 국경 간 이동과 관련해서도 양국은 위치 정보, 재보험, 개인정보 등 다양한 데이터를 자유롭게 이동할 수 있도록 하겠다는 방침을 밝혔다. 구글의 경우, 과거 여러 차례 고정밀 지도 데이터의 해외 반출을 요청했지만 한국 정부는 안보상 이유로 이를 거부하거나 판단을 미뤄왔다. 이번 합의가 상업적 데이터 이동에는 유리하게 작용할 수 있으나, 안보 관련 민감 데이터는 여전히 국내 법이 우선 적용될 가능성이 크다는 분석이 나온다.

전문가들은 이 같은 합의가 곧바로 국내 정책에 큰 변화를 가져오지는 않지만, 글로벌 스탠더드에 발맞춘 법제 정비의 신호탄이 될 수 있다고 보고 있다. 실질적인 규정 개정이나 법안 통과 여부에 따라 향후 국내외 기업 간의 경쟁 환경이 재정립될 전망이다. 추후 협상 과정에서는 양국 간 이해 충돌 가능성도 상존하는 만큼, 이를 조율하는 실무 협상이 지속될 것으로 예상된다.

1

1

![[TP 아카데미 ⑫]](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/lvzw40968x.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 508회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/gw1dm61ji8.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 507회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/xrxh0prwmk.jpeg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 506회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/6vamcvu8s9.jpeg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 505회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/b50rzae1cm.jpg)

![[국제금융 브리핑] 美 근원 물가 재상승 조짐 속 위험자산 선호 강화…AI 낙관론이 시장 지지](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/aj2ndkuaci.jpg)