2025년 상반기 동안 전 세계에서 발생한 암호화폐 해킹 피해가 이미 전년 전체 피해액을 넘어섰다는 분석이 나왔다. 스위스 블록체인 분석사 글로벌레저(Global Ledger)의 보고서에 따르면, 올해 상반기 119건의 해킹으로 총 30억 1,000만 달러(약 4조 1,439억 원) 상당의 암호화폐가 탈취됐다. 더 큰 문제는 피해 규모보다 범죄의 속도다.

보고서는 온체인 데이터를 바탕으로 해킹 발생 시점부터 믹서, 브리지, 중앙화 거래소(CEX)를 통한 세탁 완료까지 걸린 시간을 추적했다. 분석 결과에 따르면 최근 해커들은 해킹 직후 불과 수분 내에 자산 세탁을 완료하고 있으며, 종종 피해 사실이 공개되기도 전에 모든 과정이 끝나는 경우가 많았다.

실제로 전체 사건 중 약 23%는 해킹 사실이 외부에 알려지기 전 이미 세탁이 모두 마무리됐다. 대다수의 경우도 피해자가 해킹 사실을 인지할 즈음엔 자금이 이미 분산·이동돼 있었다. 이처럼 해킹 발생과 신고 사이의 시간차로 인해, 피해 복구는 거의 불가능에 가깝다.

보고서가 분석한 가장 빠른 사례는, 해킹 발생 후 단 4초 만에 자금이 이동했고 전체 세탁 과정이 3분 내에 끝났다. 전반적으로 해킹 발생 후 평균 15시간 내 자금이 이동했으며, 반면 해킹 사고가 대중에 최초로 공개되기까지는 평균 37시간이 걸렸다. 이는 해커들이 평균적으로 피해 공개보다 20시간 이상 먼저 움직일 수 있는 셈이다.

또한 전체 사건의 68.1%는 언론 보도나 소셜미디어, 경고 시스템을 통한 공식 발표 이전에 이미 자금이 움직인 상태였다. 결과적으로, 2025년 상반기 탈취된 자산 중 실제 회수된 금액은 불과 4.2%에 그쳤다.

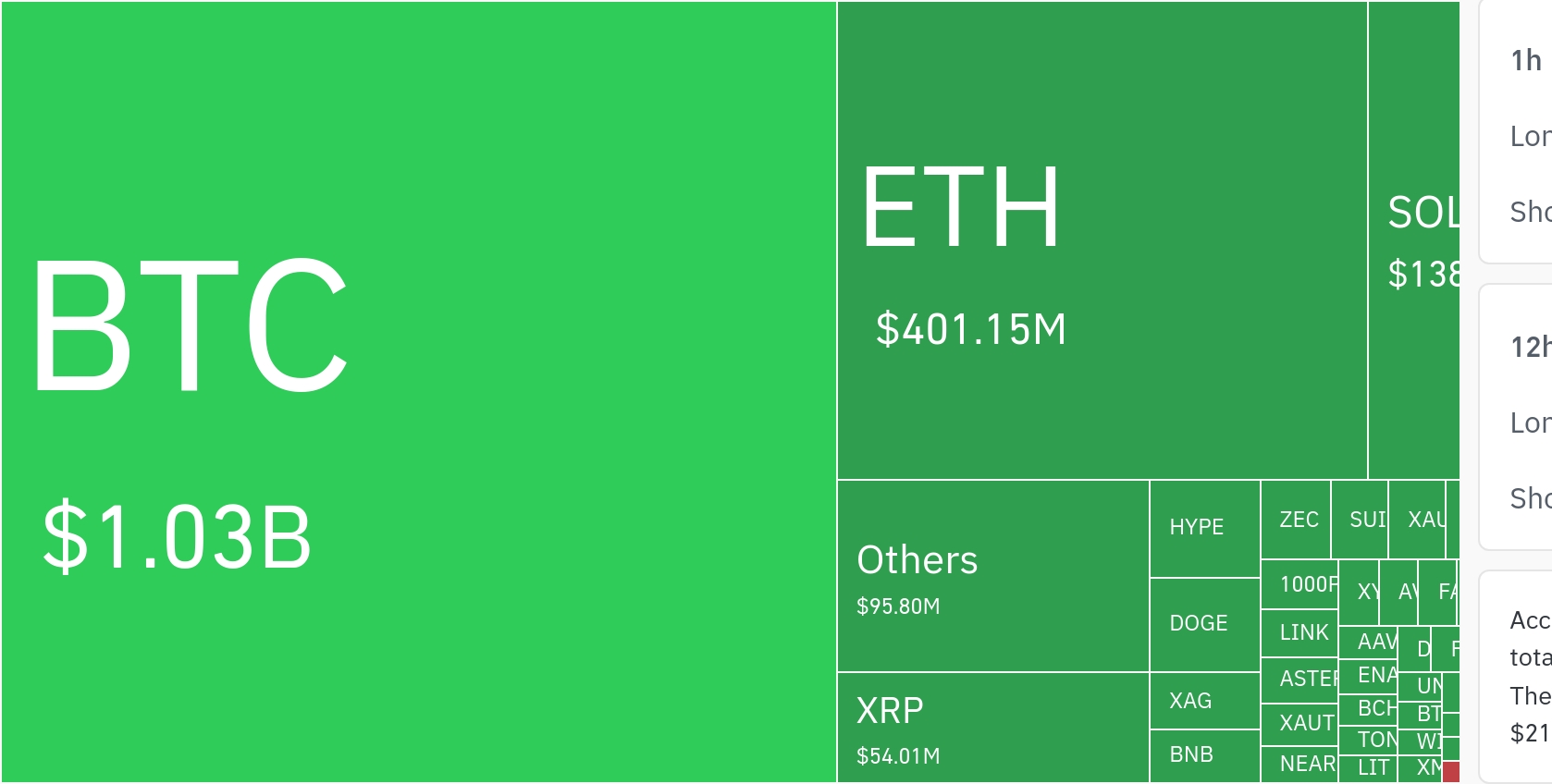

보고서는 중앙화 거래소(CEX)의 역할도 지적했다. 올해 상반기 세탁된 암호화폐 가운데 15.1%가 CEX를 거쳐갔다. CEX는 여전히 해커들이 선호하는 주요 출입구이자 취약지점이다. 2025년 전체 해킹 피해 중 54.26%가 중앙화 거래소를 통한 공격이었으며, 이는 토큰 스마트계약 취약점(17.2%)이나 개인 지갑 탈취(11.67%)보다 훨씬 높다.

CEX 내부 컴플라이언스(규정 준수) 팀은 보통 10~15분 내에 의심 거래를 식별하고 차단해야 손실을 막을 수 있다. 이에 따라 각국 규제 당국의 관심이 반영된 새로운 책임 논의도 커지고 있다. 빠르게 진화하는 해킹 수법에 맞서 CEX와 가상자산 서비스 사업자(VASP) 전반이 보다 신속하고 유기적인 대응 체계를 구축해야 할 필요성이 커지고 있다.

3

3

![[현장]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/dihe3unemv.jpg)

![[토큰분석]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/tkoaz4862o.jpg)

![[저녁 뉴스브리핑] 스콧 베센트 美 재무장관 “정부, 비트코인을 공식 디지털 자산으로 보유” 外](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/dz5p71aesr.jpg)

![[토큰분석] 비트코인 조정장서 28% 급등…‘온체인 월스트리트’ 향하는 하이퍼리퀴드](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/3yd576cwh1.jpg)

![[저녁 시세브리핑] 암호화폐 시장 상승세… 비트코인 68,751달러, 이더리움 2,046달러](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/3vewigf19m.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 528회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/0l6qk9c4ub.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 527회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/6ndj5dyz0f.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 526회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qhaxcpku8t.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 525회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rx65p108a9.jpeg)

![[시장분석]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/clv21vw4sc.jpg)