비트코인을 기업 금고에 담아 주가 프리미엄을 끌어올리는 ‘디지털자산 트레저리(DAT)’ 모델은 지난 몇 년간 금융시장의 신기루처럼 빛났다. 마이클 세일러가 선도한 공격적 매집은 글로벌 자본시장에서 열광을 불러왔고, 일본의 메타플래닛을 비롯한 여러 기업들이 그 뒤를 따르며 ‘기업형 비트코인 금고’ 전략은 일약 트렌드가 되었다. 전통 자본시장과 디지털자산을 연결하는 새로운 금융공학 실험처럼 보였던 것이다. 그러나 2025년 가을, 그 신기루가 걷히고 있다.

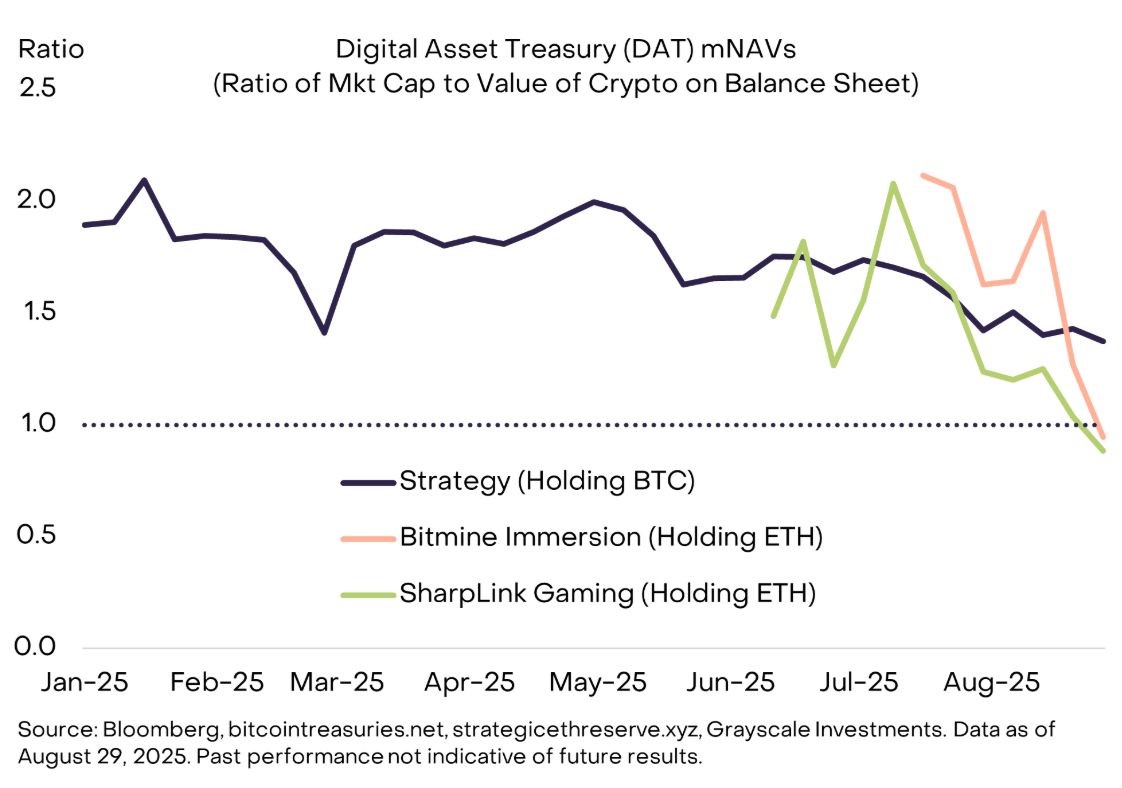

업계 보고서에 따르면, DAT 기업들의 mNAV(시가총액 대비 보유 자산가치 비율)는 빠른 속도로 무너지고 있다. 대표 기업조차 1.5 선에 머물렀고, 일부 후발 기업은 이미 1 아래로 추락했다. 이는 곧 보유 자산 가치보다 주가가 낮게 평가받는 상황을 뜻한다. 비트코인과 이더리움이 상승세를 이어가는데도 DAT 주가는 이를 따라가지 못한다. 투자자들이 “왜 원자산은 오르는데 DAT는 제자리인가”라는 의문을 품는 순간, 신뢰는 눈 녹듯 사라진다.

모델의 붕괴는 구조적이다. 첫째, 끊임없는 희석이다. DAT 기업들은 ATM(At-The-Market) 방식으로 신주를 발행해 비트코인이나 이더리움을 추가 매입한다. 하지만 발행 물량이 시장에 쏟아지며 주가를 누르고, 결과적으로 보유 자산 증가 효과는 상쇄된다. 둘째, 소매 투자자의 이탈이다. 투자자들은 비트코인이 오르는데도 DAT 주식이 부진한 모습을 보며 실망한다. 신뢰가 무너진 순간 개인 투자자는 가장 먼저 발을 뺀다. 셋째, 이 둘이 결합해 ‘죽음의 소용돌이’가 발생한다. 주가 희석과 매도 압력이 서로를 강화하며, mNAV는 더 깊은 하락의 길로 들어선다.

이 악순환 속에서 제시되는 해법은 공허하다. 고배당 우선주 발행은 적자를 면치 못하는 기업에게는 불가능하다. 자사주 매입은 현금이 있어야 가능하지만, 이들의 현금흐름은 사실상 신주 발행에 의존하고 있다. 환매, 즉 주주에게 직접 비트코인이나 이더리움을 돌려주는 방식은 일시적으로 균형을 되찾을 수 있다. 하지만 이는 기업을 ETF와 다를 바 없게 만들며 규제의 칼날을 불러온다. 결국 DAT 모델이 취할 수 있는 선택지는 거의 남아 있지 않다.

프리미엄이 무너지는 순간 마법은 끝난다. DAT 기업들이 자처해온 ‘비트코인 금고’는 실상 변동성을 포장한 단순 래퍼(wrapper)에 불과했다. 래퍼는 언젠가 벗겨지고, 남는 것은 원자산보다 부진한 성과와 실망한 투자자의 발걸음뿐이다. 세일러가 2천억 달러 이상을 끌어모으며 세운 플레이북은 이번 사이클의 마지막 불꽃을 태웠지만, 이를 무작정 따라간 기업들은 냉혹한 현실 앞에 서 있다.

하지만, 디지털자산 자체의 미래는 여전히 유효하다. 비트코인과 이더리움은 국제 금융질서 속에서 점점 더 중요한 자산으로 자리 잡고 있다. 그러나 DAT라는 구조가 그 미래를 담아낼 수 있는 그릇인지에 대해서는 의문이 커지고 있다. 이번 사이클은 DAT 모델의 본질적 한계를 드러낸 결정적 시험대다. 신기루가 걷히면 남는 것은 현실뿐이다. 시장은 이미 냉정한 답을 내리고 있다.

6

6

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 528회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/0l6qk9c4ub.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 527회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/6ndj5dyz0f.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 526회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qhaxcpku8t.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 525회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rx65p108a9.jpeg)

![[사설] 홍콩, 세계 첫 위안화 디지털 채권…달러 패권만 더 키울 수 있는 역설](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/658nl2764r.webp)

![[사설] 권력이 자산이 되는 시대, ‘트럼프 코인’이 여는 지각변동](https://f1.tokenpost.kr/2025/09/sox7d58ozx.jpg)

![[사설] 원화 스테이블코인, 전략 없이 뛰면 ‘돈만 태운다’](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/6rft2x39z7.webp)

![[사설] 스테이블코인, 조용히 인플레이션의 문을 두드리다](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/scvpcdulxi.jpg)

![[사설] 트럼프의 GENIUS 법안, 한국은 스테이블코인 혁신에서 뒤처지나](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/tu9pamreae.webp)

![[사설] 스테이블코인 vs 예금토큰…‘신뢰의 구조’가 다르다](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/zbv07yp6h5.jpg)

![[사설] AI 시대, 지식은 공짜가 되고 있다…이제는 판단력이 경쟁력이다](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/cl0k9l54qb.webp)

![[사설] 스테이블코인, 또 하나의 ‘박상기 난’을 반복하지 않으려면](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/psizj9cu89.jpg)

![[사설] 스테이블코인은 새로운 페트로달러다…한국은 어떤 질서를 만들 것인가](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/w2ocuerkto.jpeg)

![[국내증시 개장시황] 국내 증시 급락...코스피·코스닥 나란히 4% 넘게 하락](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/nq5wjy0g0a.jpg)

![[KOL 인덱스] “비트코인 슬슬 노려봐도” 커뮤니티 관심 집중… 역프·패닉셀 언급 확산 外](https://f1.tokenpost.kr/2025/11/9mjo5kppnz.jpg)

![[사설] 트럼프 당선 1년여, 비트코인은 신기루였나](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/ews04m8nqm.jpg)