스테이블코인은 돈인가. 중앙은행이 발행하지 않았지만, 가치만큼은 달러에 고정돼 있다. 법정통화도 아니고, 금융자산도 아닌 이 디지털 토큰이 오늘날 세계 금융시장에서 실질적 영향력을 행사하고 있다.

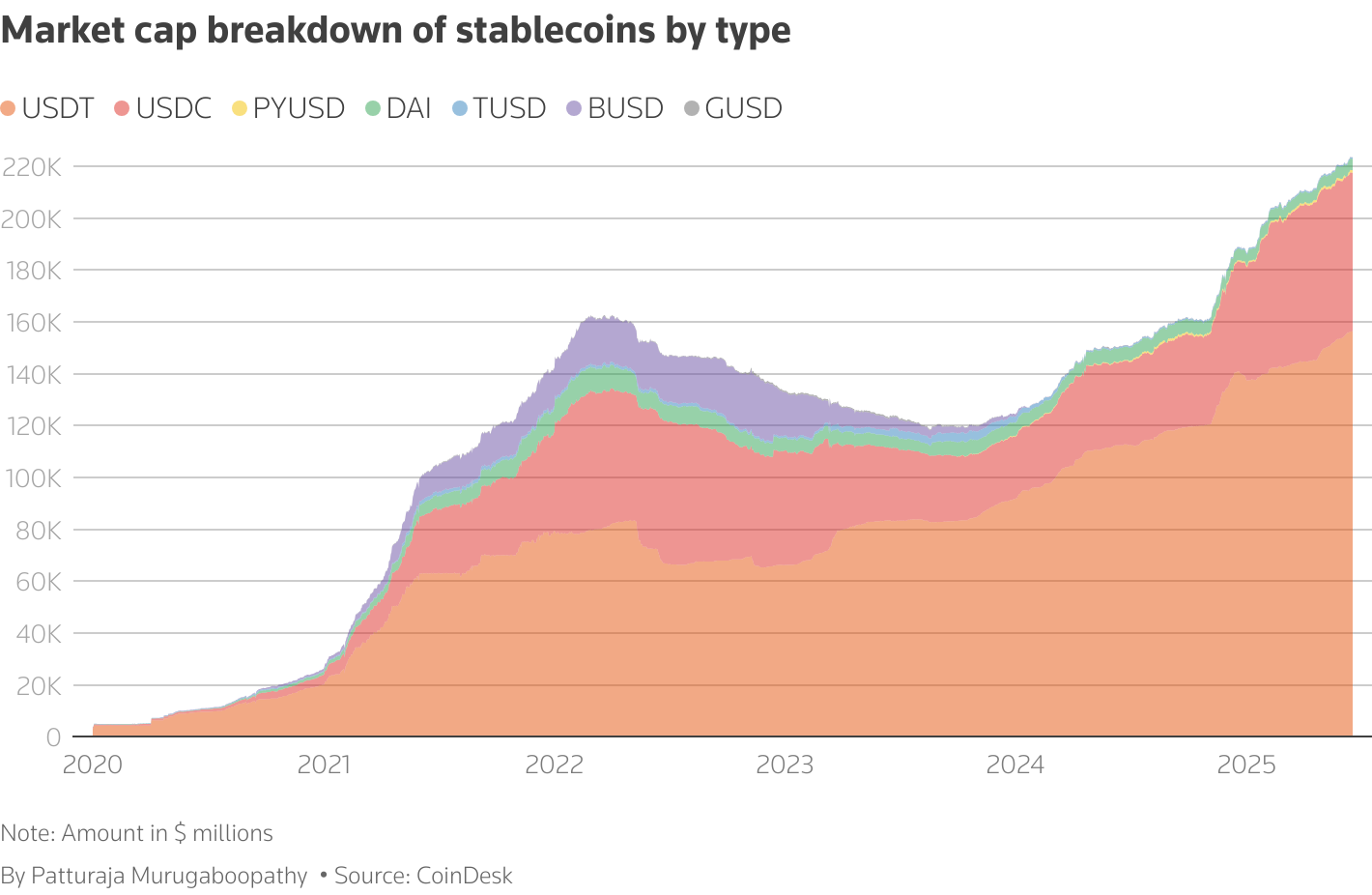

스테이블코인 전체 시가총액은 2600억 달러에 이른다. 테더(USDT)는 미국 국채 보유 상위 20위권에 들었고, 서클(USDC)은 미국 당국의 인가를 받고 상장까지 마쳤다. 암호화폐라는 틀 안에 묶기에는 이미 그 존재감이 커졌다.

그러나 이 거대한 유동성이 지금까지는 현실 경제에 직접 영향을 미친 적은 없다. 발행된 스테이블코인의 93% 이상은 거래소 간 유동성 조정에 쓰이고, 소비·대출·임금과 같은 실물 활동과는 거리가 있다. 그렇기에 시장에서는 스테이블코인을 인플레이션 유발 요인으로 보지 않는다.

하지만 그렇다고 해서 아무 영향이 없다고 단언할 수 있을까.

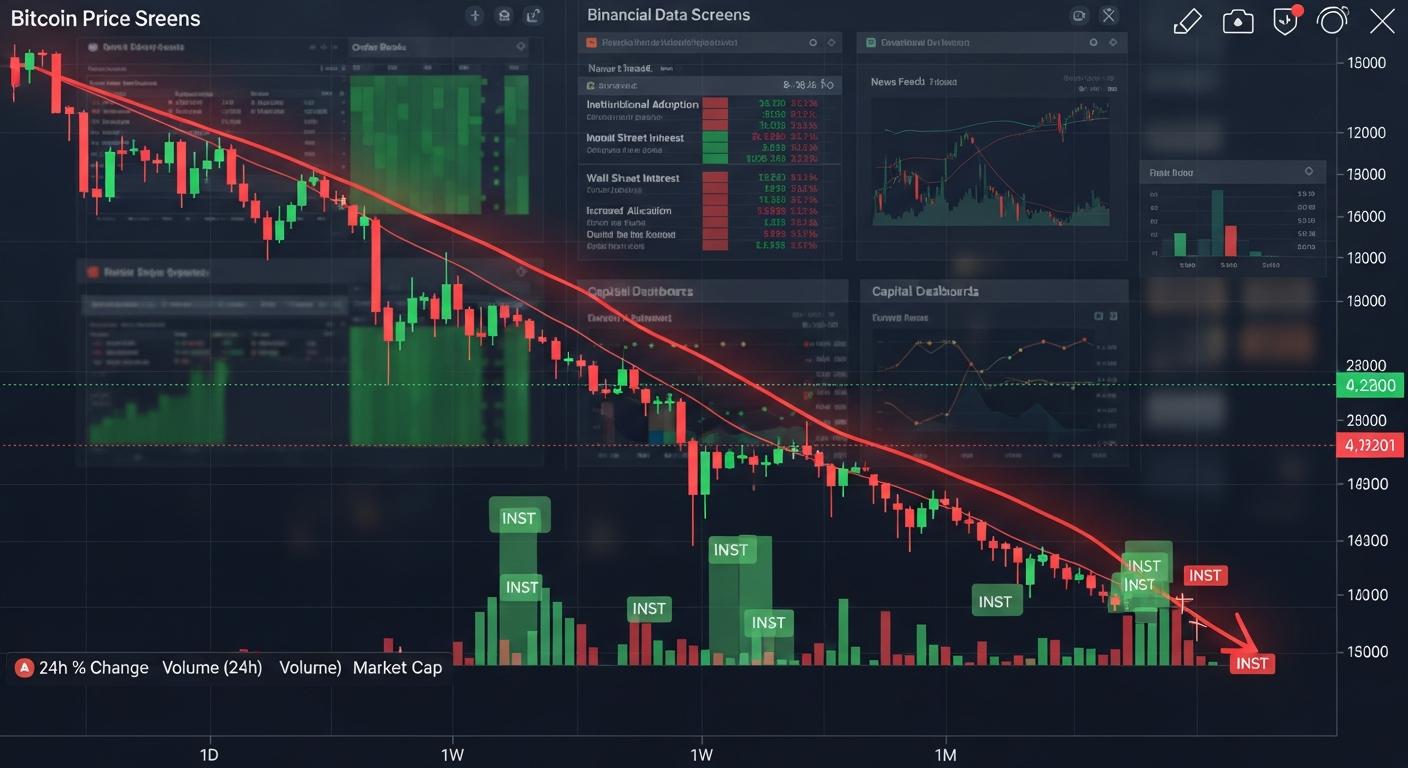

스테이블코인 발행량과 비트코인 가격 사이에는 뚜렷한 상관관계가 존재한다. 테더가 대량 발행되면 비트코인이 오르고, 공급이 줄면 하락하는 현상이 반복되고 있다. 이는 단순한 시장 반응이 아니라, 디지털 자산 내에서 일종의 유동성 주입→자산 가격 상승이라는 인플레이션 기제가 작동하고 있다는 뜻이다.

더 큰 변화는 지금부터다. 스테이블코인을 실물 결제에 도입하려는 시도가 늘고 있다. 기업의 급여 지급, 해외 송금, 쇼핑 결제 시스템 등에서 ‘토큰화된 달러’가 현실로 스며들 준비를 하고 있다. 월가에서는 중앙은행이 보유한 3.5조 달러의 예치금을 아예 토큰화하자는 주장까지 나오고 있다.

만약 스테이블코인이 현실 경제의 소비와 지출로 이어진다면 어떻게 될까. 연준이 통화량을 조절해도, 민간이 발행한 토큰이 시중에 유통된다면 금리 정책은 무력해질 수밖에 없다. 중앙은행의 통제 밖에서 유동성이 순환하는 새로운 인플레이션 경로가 생기는 셈이다.

우리가 아는 인플레이션은 인쇄기에서 시작됐다. 하지만 이제는 인쇄기 없이도, 블록체인 위의 숫자만으로 자산 가격이 흔들린다. 다음 인플레이션은 블록에서 시작될지도 모른다.

스테이블코인은 아직 조용하다. 그러나 그 조용함은 무해함이 아니라, 구조 변화의 신호일 수 있다. 정책당국은 이 흐름을 단순한 기술 진화로만 봐선 안 된다. 스테이블코인은 통화의 경계를 넘고 있고, 그 끝에 인플레이션이 있을 수 있다.

지금은 조용히 문을 두드리는 정도에 불과하지만, 그 문이 열리는 순간, 우리는 전혀 다른 물가 시대를 마주하게 될지도 모른다. 그 전에 이 노크를 듣고 대비해야 한다.

3

3

![[사장분석] 미 정부 셧다운 시한 임박… 시장은 왜 이렇게 태평한가](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/j89t8rmwy3.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 528회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/0l6qk9c4ub.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 527회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/6ndj5dyz0f.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 526회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qhaxcpku8t.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 525회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rx65p108a9.jpeg)

![[사설] 스테이블코인 vs 예금토큰…‘신뢰의 구조’가 다르다](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/zbv07yp6h5.jpg)

![[사설] AI 시대, 지식은 공짜가 되고 있다…이제는 판단력이 경쟁력이다](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/cl0k9l54qb.webp)

![[사설] 스테이블코인, 또 하나의 ‘박상기 난’을 반복하지 않으려면](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/psizj9cu89.jpg)

![[사설] 스테이블코인은 새로운 페트로달러다…한국은 어떤 질서를 만들 것인가](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/w2ocuerkto.jpeg)

![[사설] 스테이블코인 시대, ‘수수료 주권’ 없는 국가는 뒤처진다](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/6rvii6j72c.webp)

![[사설] 스테이블코인은 결제 수단이 아니라 통화 전략이다](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/0nn7r5s68c.webp)

![[사설] ‘내러티브’는 그만… 새 정부, 투자자 보호로 암호화폐 시장 바로잡아야](https://f1.tokenpost.kr/2025/01/npreagdilu.jpg)

![[사설] DeFi의 미래, ‘보이지 않는 두뇌’에 달렸다](https://f1.tokenpost.kr/2025/05/hq52sc38h1.png)

![[사설] 이제는 증명하고, 저장하지 마라](https://f1.tokenpost.kr/2025/05/66bvkpqe8r.png)

![[사설] 스테이블코인, 통제보다 전략이 먼저다](https://f1.tokenpost.kr/2025/01/4wms38t88u.jpg)

![[사설] 세계화의 균열 속, 비트코인과 한국의 전략적 선택](https://f1.tokenpost.kr/2025/03/cohfd9m7mw.jpg)

![[현장]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/dihe3unemv.jpg)

![[시장분석]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/iz1nuw7iqz.jpg)

![[토큰분석] 비트코인 조정장서 28% 급등…‘온체인 월스트리트’ 향하는 하이퍼리퀴드](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/3yd576cwh1.jpg)

![[토큰포스트 칼럼] 12만 달러에서 반토막 난 비트코인... 이번 하락이 최대 ‘진실의 순간’인 이유](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/tpu1y1a1bt.jpg)