세계 스테이블코인 시장 규모가 2년 만에 두 배 이상 성장해 2,550억 달러를 넘어섰다. 기존 금융과의 연결성이 갈수록 강화되는 가운데, 국제결제은행(BIS)은 최근 보고서를 통해 “스테이블코인이 더 이상 주변부 자산이 아니라, 시스템 리스크로 전환되고 있다”고 경고했다.

■ 미 달러 기반 스테이블코인, 시장 지배 가속

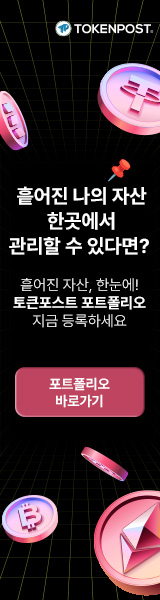

BIS에 따르면 2024년 중반 60여 종에 불과했던 스테이블코인은 1년 만에 170개 이상으로 늘어났다. 그러나 시장 점유율은 여전히 테더(USDT)와 USDC 등 소수 기업에 집중돼 있으며, 이 두 종목이 전체 시가총액의 90% 이상을 차지하고 있다.

전체 스테이블코인의 99%가 미 달러에 연동돼 있어, 달러 중심의 글로벌 금융 질서가 가상자산 영역으로도 확장되고 있다는 분석이다.

■ ‘스테이블’하지 않은 가격… 신뢰성에 의문

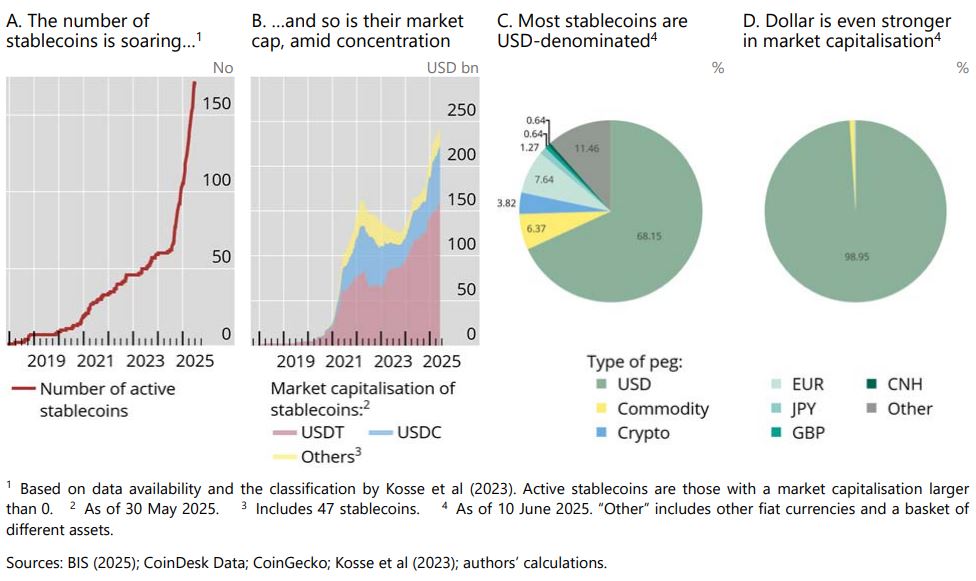

BIS는 스테이블코인이 ‘가격 안정성’을 내세우고 있으나, 실제 거래에서는 종종 기준 가격(1달러)에서 벗어나는 등 큰 변동성을 보이고 있다고 지적했다. 특히 알고리즘 기반 또는 담보 부족형 코인은 비트코인보다도 높은 가격 변동성을 나타낸 사례도 다수 포착됐다.

■ “같은 리스크, 같은 규제” 원칙은 한계

“같은 리스크에는 같은 규제를 적용한다”는 기존 금융 감독 원칙은 스테이블코인에 그대로 적용하기 어렵다고 BIS는 설명한다. 스테이블코인은 은행 예금, 머니마켓펀드, 전자화폐, 심지어 수표와도 유사한 기능을 가지며, 다양한 영역을 넘나든다. 이처럼 경계가 모호한 구조는 전통 규제의 사각지대를 낳고 있다.

BIS가 조사한 결과, 전 세계 중앙은행의 70% 이상이 스테이블코인 관련 맞춤형 규제 체계를 마련했거나 도입을 준비 중이다. 그중 다수는 자산 보유 기준, 환매 조건, 불법자금 방지(AML), 투자자 보호를 핵심 요소로 하고 있다.

■ 외화 스테이블코인, 통화 주권 위협

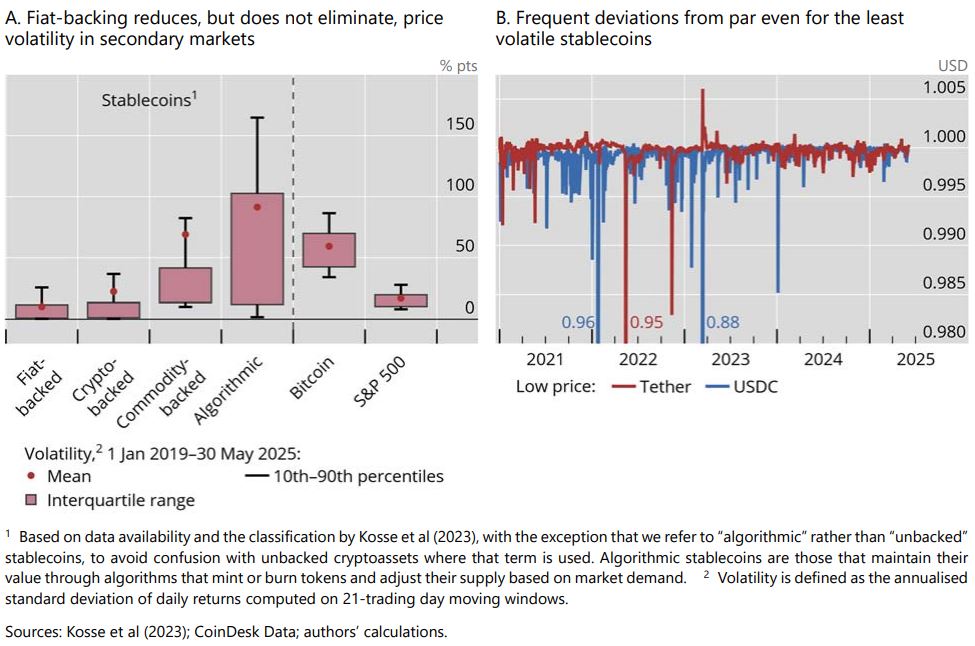

보고서는 특히 신흥국 내 스테이블코인의 사용 확대가 ‘통화 주권’을 훼손할 수 있다고 강조했다. 인플레이션이나 외환 변동성이 큰 국가일수록, 자국 통화보다 미 달러 기반 스테이블코인을 선호하는 경향이 뚜렷하다.

이는 중앙은행의 금리정책 효과를 약화시키고, 자본 유출입 통제의 어려움을 증폭시킬 수 있다.

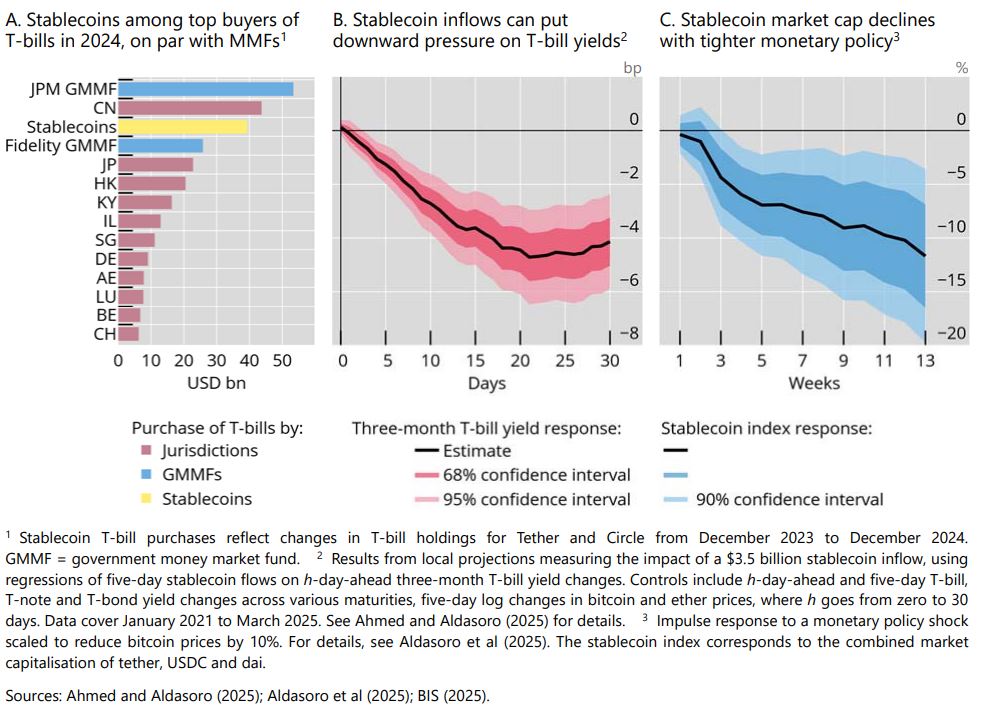

■ 미국 국채시장에도 ‘보이지 않는 손’

BIS는 스테이블코인 발행사가 단기 미국 국채(T-bill)의 주요 매수 주체로 부상한 점도 주목했다. 2024년 기준, 테더와 서클의 국채 매입 규모는 일부 선진국 전체와 맞먹는 수준에 도달했다. 스테이블코인으로의 자금 유입은 금리 하락 요인으로 작용하며, 반대로 대규모 환매나 이탈 시 국채 시장에 ‘패닉셀(공황매도)’이 발생할 수 있다고 경고했다.

■ BIS가 제시한 규제 로드맵

BIS는 전면 금지보다는 “기능 기반 맞춤형 규제”를 제시했다. 제안된 규제 체계는 다음과 같이 3단계로 구분된다.

-

1단계: 글로벌 사용량이 많고 외화 기반의 스테이블코인 → 은행 수준의 엄격한 건전성 규제

-

2단계: 국내 한정 사용 코인 → 비례적 규제 및 투명성 확보

-

3단계: 파일럿 또는 테스트 코인 → 규제 샌드박스를 통한 혁신 실험

또한 블록체인 상의 트랜잭션 추적 기능을 활용해 AML 강화, 이용자 보호, 환매 메커니즘 투명화가 필요하다고 강조했다.

■ 실험 단계를 넘은 스테이블코인

BIS는 이번 보고서를 통해 스테이블코인이 단순한 실험 단계를 넘어, 글로벌 금융 시스템의 일부로 통합되고 있다는 점을 분명히 했다. 규제가 늦어진다면, 이들은 편의성을 넘어 금융 시스템의 안정성을 흔들 수 있다.

“스테이블코인은 결국 ‘누가 그 약속을 지킬 수 있는가’의 문제”라고 BIS는 지적했다. 이제는 기술이 아닌, 정책의 영역에서 답을 찾을 때다.

2

2

![[분석] “달러 대신 테더 쓰는 시대”…BIS, 스테이블코인 급성장에 ‘금융위기 경고등’](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/l9la90zjsc.webp)

![[분석] 12분 만에 8,200억 원…솔라나 밈코인 플랫폼 ‘펌프펀’, ICO 흥행 그 이면](https://f1.tokenpost.kr/2025/05/y6oa3tfovo.jpg)

![[분석] “결제의 주도권을 잡아라”…카카오·네이버, 스테이블코인 실험 본격화](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/0nn7r5s68c.webp)

![[김프 리포트] 해외-국내 차익거래 TOP5…KNC·BORA 등 암호화폐 전송 수익 분석](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/4azm5hrk4a.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 371회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/f2fbdy4kaz.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 370회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/rr9cyfq9ws.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 369회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/h3l4w2jpaq.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 368회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/kdme3ucrqz.png)

![[토큰만평] 최고가 찍은 비트코인, 그리고 다시 떠오른 질문… 사토시는 누구인가?](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/qsllyqz62v.png)