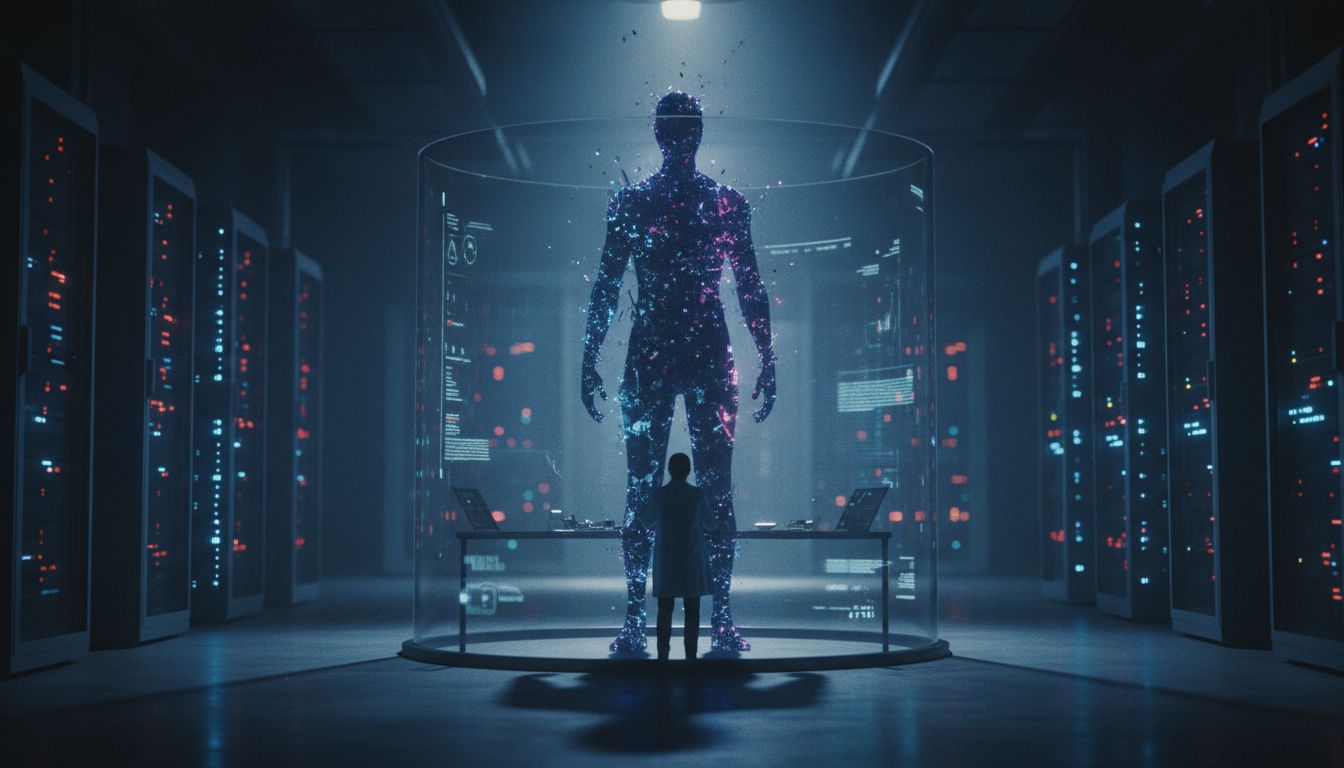

시장 진입 타이밍은 창업가들에게 오랫동안 강조돼온 전략적 요소다. 그러나 실제로는 이른 타이밍 역시 늦은 기회만큼이나 실패를 유발할 수 있다. 하루가 다르게 변하는 인공지능(AI) 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해서는 완벽한 타이밍을 기다리기보다는, 시장보다 반 걸음 앞선 전략을 실행하는 것이 훨씬 중요하다는 주장이 설득력을 얻고 있다.

AI 인프라와 개발자 도구를 중심으로 초기 기업에 투자해 온 시에라 벤처스의 파트너 아시시 카크란은 이를 '1.5배 우위(1.5x edge)'라고 부른다. 시장보다 6~9개월 정도 앞서 제품과 시장 전략을 준비해두는 것이 이상적이라는 의미다. 너무 빠르면 수요가 따라오지 못하고, 시장에 발맞추면 경쟁에 쉽게 묻히게 된다. 핵심은 기업이 실질적인 과제를 해결하며, 미래의 시장을 정의할 수 있는 위치를 선점하는 것이다.

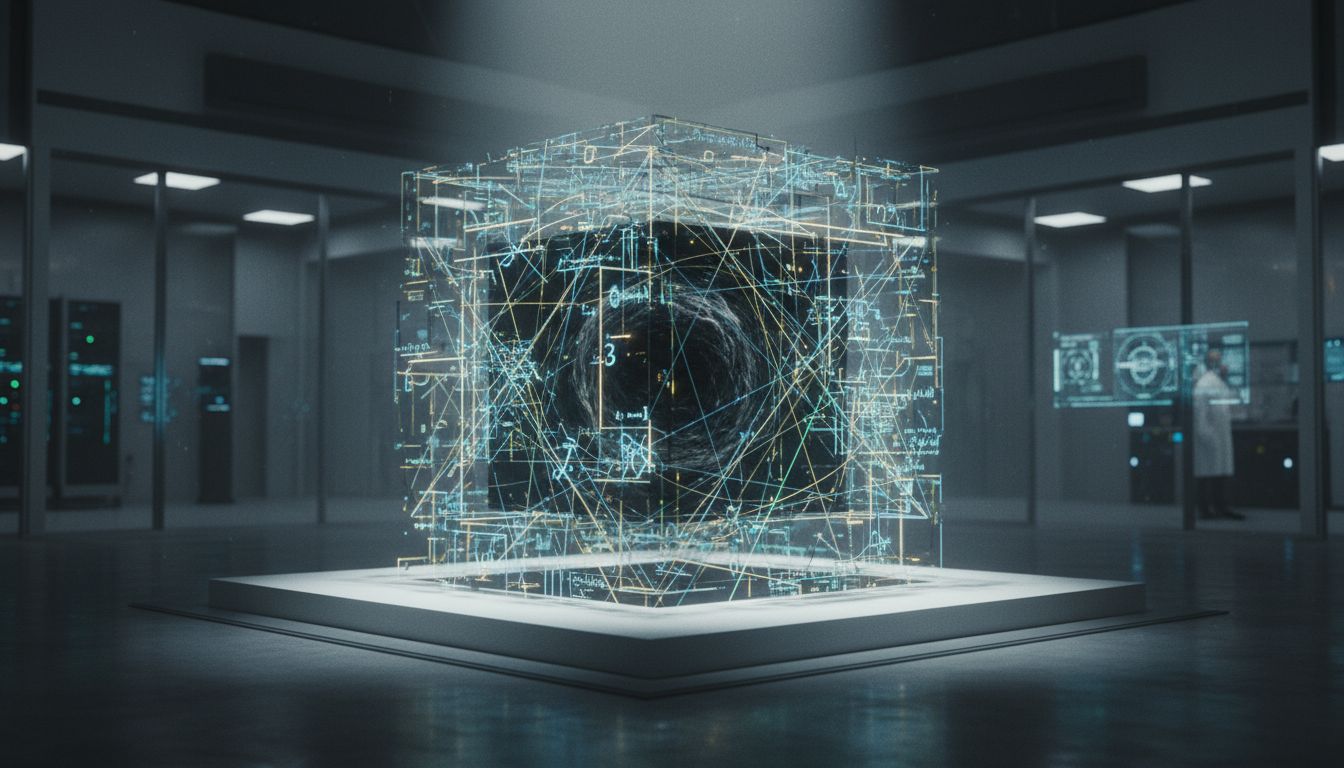

신생 기업이 이른 시장 진입으로 고전한 대표적인 사례로는 초기 MLOps(머신러닝 운영) 스타트업들이 있다. 당시에는 대규모 AI 모델을 운영하는 기업이 거의 없었기 때문에, 첨단 솔루션을 제공하더라도 수요가 따라주지 못했다. 그러나 최근 생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM)의 확산으로 인해 이러한 기술의 필요성이 현실화되면서, 당시의 기술은 이제서야 제자리를 찾고 있다.

대표적인 AI 코드 생성 시장만 보더라도 그 변화는 극적이다. 깃허브 코파일럿과 타브나인처럼 기술적인 선수를 자처한 기업들은 조기 진입했지만, 진정한 시장 변화를 이끈 것은 챗GPT의 등장이었다. 챗GPT는 AI 도구에 대한 인식 자체를 바꾸었고, 이를 기반으로 커서(Cursor)와 윈드서프(Windsurf) 같은 기업들은 OpenAI와 앤트로픽의 API를 활용한 통합 개발자 워크플로우를 통해 사용자 친화적인 제품을 성공적으로 선보였다.

시장의 흐름을 정확히 예측하는 것은 불가능에 가깝지만, 창업자들은 변화가 감지되었을 때 빠르게 준비함으로써 기회를 잡을 수 있다고 카크란은 강조한다. 그는 특히 기술적인 성취에 집중한 나머지 고객의 실제 요구나 고통을 간과하는 창업자들에게 경계를 당부한다. 시장 조사나 고객 탐색 과정에서 기술보다는 '무엇을 해결하고 있는가'에 대한 명확한 전달이 성패를 가르는 열쇠가 된다.

또한 CIO 수준 이상의 결정권자가 아닌, 실무에 가까운 레벨에서 새로운 기술에 열려 있는 '챔피언'들을 확보하는 전략도 중요하다. 이들은 초기 도입자가 되어 조직 내에서 제품을 옹호하는 역할을 맡게 되며, 초기 수익과 사용자 기반 확보에 결정적 기여를 한다.

카크란은 실제 시장 검증 없이 기술만으로 승부하는 위험을 반복해서 경고한다. 초기 6~12개월 동안 계약 초기 조건은 유연하게 조정하더라도 철저한 성과와 만족을 제공해야 한다. 첫 고객이 실패로 돌아갈 경우, 매출 손실뿐만 아니라 팀의 사기도 회복이 어려울 수 있다.

경쟁이 격화되는 시장에서 상대적 우위를 유지하려면, 기술 혁신과 고객과의 밀착을 동시에 지속해야 한다. 잘나가는 제품 하나에 의존해선 장기적으로 성장 동력을 확보할 수 없다. 유명 벤처 창업자 조티 반살은 "100억 원 규모 매출에 도달하기 전, 이미 다음 제품에 투자해야 한다"고 강조한 바 있다.

시장은 항상 변하고 경쟁자는 언젠가 따라온다. 하지만 시장보다 약간 앞선 위치를 점하고, 실질적인 고객 사례에서 출발한다면 '시기를 잘못 맞춘' 실패를 피할 수 있다. 결국 선도 기업이란 시장을 정확히 예측하는 곳이 아니라, 변화가 올 때 미리 준비돼 있는 곳이다. AI 산업에서도 이 1.1~1.3배 앞선 '작은 우위'가 향후 업계를 좌우할 핵심 기준이 될 전망이다.

2

2

![[시장분석] AI 거품 붕괴 임박? 가짜 돈으로 쌓아올린 세계 최대 투자 테마의 균열](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/02qfjpsea0.png)

![[모닝 뉴스브리핑] 아부다비 국부펀드 무바달라, 블랙록 비트코인 ETF에 6억3060만 달러 투자 外](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/jzh2uwe46i.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 535회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/h11k1htgnt.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[토큰분석]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/kce7ck698x.jpg)

![[크립토 인사이트 #14]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rv280t9a6v.jpg)