홍콩이 아시아 최대 웹3 혁신 도시로 부상하며 글로벌 디지털 자산 생태계의 핵심 거점으로 주목받고 있다.

3일(현지시간) 크립토슬레이트에 따르면, 홍콩에는 현재 1000개 이상의 핀테크 기업과 5000여 개의 스타트업이 운영 중이며, 이는 1년 새 15% 이상 증가한 수치다. 최근 발표된 멀티폴리탄(Multipolitan) 보고서에서는 홍콩이 세계에서 두 번째로 친(親)암호화폐적인 도시로 선정되었다. 적극적인 정부 정책과 명확한 규제 체계, 창업 붐이 이 같은 성장세를 이끌고 있다.

홍콩 정부는 2022년 발표한 정책 성명을 기점으로 가상자산 산업을 육성해 왔으며, 2023년부터는 가상자산 거래 플랫폼에 대한 면허 제도를 시행하고 있다. 사이버포트(Cyberport)에 위치한 웹3허브(Web3Hub)에는 270개 이상의 관련 기업이 입주해 있으며, 이들은 정부로부터 자금과 사무공간, 규제 자문까지 지원받고 있다. 정부는 매년 약 640만 달러 규모의 예산을 투입해 연구, 교육, 액셀러레이터 프로그램 등을 운영 중이다.

홍콩금융관리국(HKMA) 또한 전통 금융과 블록체인 기술 접목에 앞장서고 있다. HSBC, 스탠다드차타드(Standard Chartered) 등 주요 금융기관들도 정부 주도로 디지털자산 솔루션 도입을 추진 중이다. 지난 컨센서스 2024에서는 SFC가 'ASPIRe 로드맵'을 발표하며 접근성, 안전성, 상품, 인프라, 관계 등 다섯 축으로 구성된 12가지 규제 이니셔티브를 공개했다.

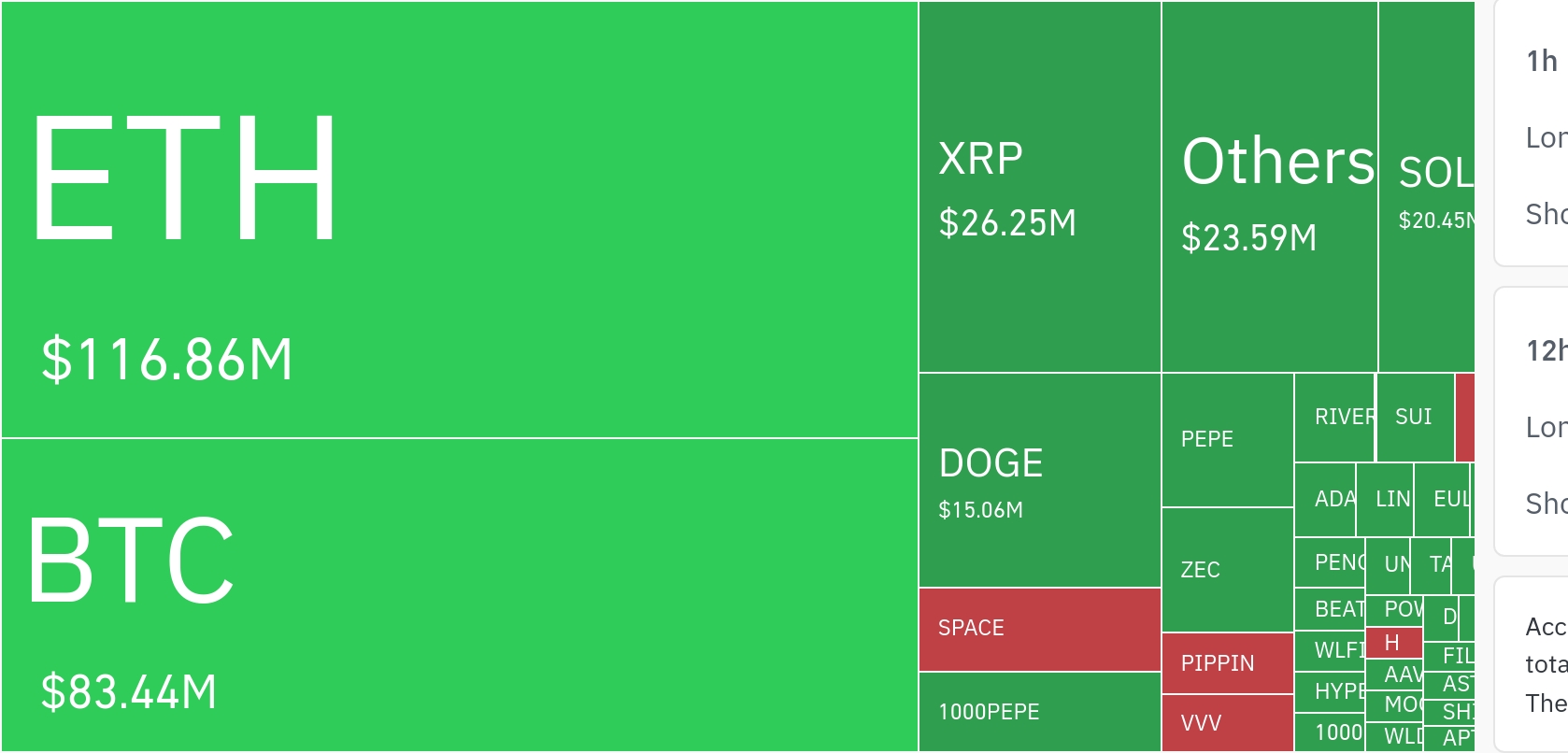

중국 본토의 간접적 영향도 주목된다. 중국 정부는 여전히 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH)과 같은 탈중앙 암호화폐에 대해 엄격한 입장을 유지하고 있지만, 홍콩은 디지털자산 실험지 역할을 하고 있다는 평가다. 중국이 디지털위안(e-CNY)을 추진하는 것과 유사하게, 홍콩은 디지털홍콩달러(e-HKD)를 개발 중이며 HKMA가 이를 주도하고 있다.

그러나 도전 과제도 뚜렷하다. 첫째, 정교한 규제가 투자자에게 신뢰를 주는 반면, 일부 스타트업에게는 진입장벽으로 작용할 수 있다. 둘째, 싱가포르, 두바이, 런던 등 주요 도시들이 빠른 면허 발급과 세제 혜택을 무기로 인재와 자본 유치에 나서고 있다. 셋째, 전통 금융권과 블록체인 기업 간 협업도 과제로 꼽힌다. 서로 다른 운영 방식이 충돌할 경우 홍콩의 글로벌 금융 중심지로서의 입지를 해칠 수 있다는 우려도 있다.

홍콩은 웹3의 실리콘밸리를 목표로 기반을 마련해왔으며, 향후 행보는 단지 지역 경제를 넘어 글로벌 분산웹 구축의 방향에도 영향을 줄 전망이다. 기술 혁신과 안정성, 개방성과 감독, 실행력을 동시에 갖춘 정책이 지속되어야만 경쟁력을 유지할 수 있다. 기존 금융 시스템을 웹3 생태계와 조화시키려는 노력이 없다면 현재의 기회는 일시적인 반짝임으로 끝날 수 있다.

4

4

![[미래분석] 비트코인은 서막에 불과했다… 지금, 크립토의 '진짜 이야기'가 시작된다](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/ovoim1n48p.jpeg)

![[자정 시세브리핑] 암호화폐 시장 혼조세… 비트코인 69,121달러, 이더리움 2,009달러](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/hs88221opu.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 535회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/h11k1htgnt.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[토큰분석] 2,820억 원 투자받고 일매출 280만원… 스타크넷(STRK), '좀비 토큰'이 되다](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/n7b2mr1s6o.png)