이더리움은 2022년 9월 지분증명(PoS)으로 전환되며, 32 ETH를 예치해 검증자가 되고 보상을 받는 스테이킹 구조를 도입했다. 2023년 4월 샤펠라 업그레이드를 통해 출금 기능이 활성화됐다. 리도·로켓풀 등 유동성 스테이킹의 등장으로 소액 참여가 가능해졌고, 예치 자산의 유동화와 디파이 활용까지 실용성도 확대되고 있다. 스테이킹 흐름은 이더리움의 보안과 가치 창출 구조를 보여주는 핵심 지표로, 이를 파악하기 위해 ▲예치량·출금 추이 ▲검증자 수 ▲보상률 등을 함께 살펴본다. [편집자주]

듄애널리틱스(@hildobby)에 따르면 12일 오후 4시 45분 기준 이더리움 네트워크에 예치된 스테이킹 총량은 3451만2689ETH로, 전체 이더리움 유통량의 28.08%를 차지하고 있다.

지난 5일부터 11일까지 한 주 동안 33만2091 ETH가 신규 예치됐다. 한 주간 1만8107 ETF의 보상 출금이, 12만8861 ETF의 원금 출금이 이뤄졌다.

출금 기능을 구현한 '상하이 업그레이드' 이후 현재까지 스테이킹 순유입량은 1344만 ETH, 보상분을 제외한 순유입량은 1634만 ETH로 집계되고 있다.

밸리데이터큐(Validatorqueue)에 따르면 스테이킹 연 수익률(APR)은 지난 달 14일 3.22%에서 이날 2.95%까지 줄었다.

스테이커 현황

현재 활성 검증자 수는 106만5166명 수준이다. 스테이킹을 새로 시작하려는 입장 대기열(Entry Queue)에는 1573명의 검증자가 대기 중이며 예상 대기 시간은 약 39분이다.

스테이킹을 해제(출금)하려는 퇴장 대기열(Exit Queue)에는 7100명이 대기 중이며 대기 시간은 약 2시간58분이다. 퇴장 후 실제 출금 주소로 자금이 이동되기까지 걸리는 스윕 지연(sweep delay)은 평균 9.2일을 가리키고 있다.

출금은 ▲전체 출금(검증 종료) ▲부분 출금(보상만 출금)으로 두 가지 유형이 있다. 전체 출금은 퇴장 대기열을 통과해야 처리된다.

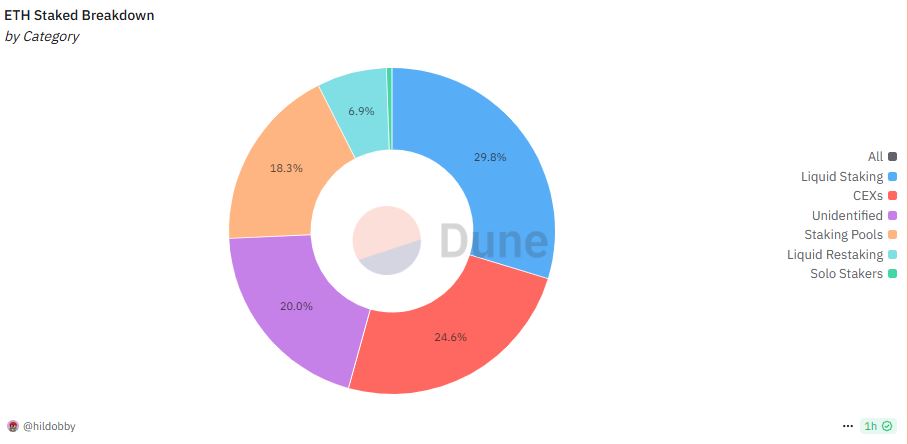

5월 12일 기준 이더리움 스테이킹 참여 형태 중 가장 큰 비중을 차지한 것은 유동성과 접근성을 개선한 '리퀴드 스테이킹'이다. 전체 중 29.8%를 점하고 있다. 중앙화 거래소(CEX)를 통한 스테이킹이 24.6%로 뒤를 이었다.

▲미확인 검증자는 20% ▲스테이킹풀은 18.3% ▲리퀴드 리스테이킹은 6.9% ▲개별 검증자는 0.5%의 비중을 가졌다.

단일 스테이커 순위를 보면 유동성 스테이킹 프로토콜 '리도(Lido)'가 약 912만4000 ETH를 예치하며 26.56%의 최대 점유율을 기록 중이다. 이어 CEX 코인베이스가 약 266만1100 ETH(7.7%), 바이낸스가 242만3900 ETH(7%)로 2, 3위를 달리고 있다.

▲유동성 리스테이킹 프로토콜 이더파이(ether.fi)는 198만3400 ETH(5.7%) ▲스테이킹 풀 킬른(Kiln)은 149만5000 ETH(4.3%) ▲크라켄(Kraken) 114만5200 ETH(3.3%)는 4~6위에 자리하고 있다.

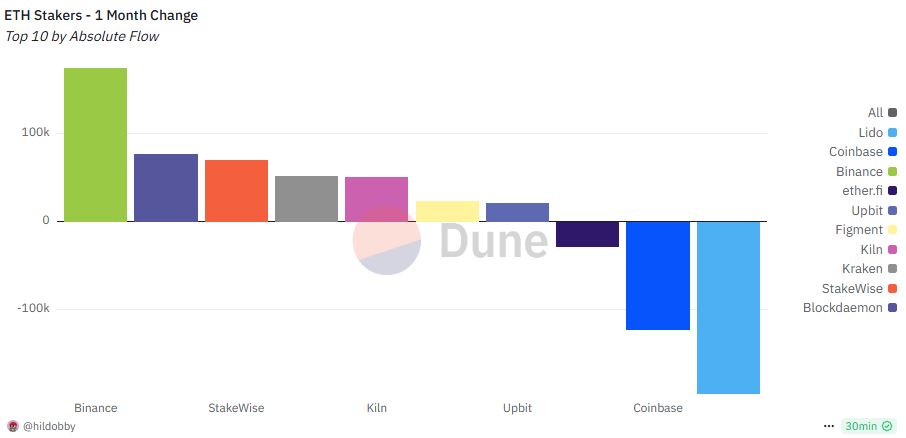

주간 절대 유입·유출 기록을 보면 바이낸스(7만3600 ETH), 이더파이(ether.fi, 7만820 ETH), 코인베이스(2만1824 ETH)가 한 주간 가장 많은 순유입을 기록했다. 반면 리도는 4만8448 ETH가 순유출되며 가장 큰 감소폭을 보였고, 리댁티드 파이렉스(Redacted Pirex, 4452 ETH), 클러스터 0x0f5b(3968 ETH)도 순유출 상위에 올랐다.

1개월 기준으로는 바이낸스(약 17만 ETH), 블록데몬(약 7만6000 ETH), 스테이크와이즈(약 7만 ETH)는 예치량이 증가한 반면, 리도(약 19만6000 ETH)와 코인베이스(약 12만3000 ETH)는 유출세를 보였다. 국내 거래소 업비트는 같은 기간 약 2만1000 ETH를 추가 예치했다.

1

1

![[스테이킹 위클리] 리도 예치량 한 달간 19만 ETH 감소…APR은 2.95%로 하락](https://f1.tokenpost.kr/2025/05/2fvlqnzu8t.jpg)

![[하루 5분 크립토뉴스] 비트코인 상승 솔라나 4.61% 강세...골드만삭스 이더리움 ETF 7억달러 투자](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/09eli14fkw.jpg)

![[팟캐스트 Ep.122] 슈퍼시드가 제안하는 디파이 혁신 자동상환 대출의 빛과 그림자](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/ygknt1n596.jpg)

![[알트장 오나요] 알트코인 시즌 인덱스 '46'...전주 대비 4포인트 ↑](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/hr6fmplpxr.png)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 401회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/32bru0cw7d.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 400회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/0akzb40faq.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 399회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/7rv2h3gf0t.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 398회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/zbjkufh4ik.jpg)