미국 정부가 퇴직연금 계좌를 통해 가상화폐에 투자할 수 있도록 허용하면서 시장 확대에 대한 기대와 함께, 경제 위기 시 심각한 리스크에 노출될 수 있다는 우려도 제기됐다. 퇴직연금이 국민의 노후 자산이라는 점에서 안정성에 대한 논란이 커질 전망이다.

최근 미국 정부는 대표적인 확정기여형 퇴직연금 제도인 401(k)에 가상화폐 편입을 허용하는 행정명령을 발동했다. 절차가 순조롭게 진행될 경우, 이르면 내년 하반기부터 투자자들은 퇴직연금 계좌를 통해 가상화폐에 직접 투자할 수 있게 된다. 이는 가상화폐가 제도권 금융의 일부로 본격 편입된다는 데 의미가 있지만, 동시에 고위험 자산의 퇴직 자금으로의 유입이라는 점에서 논쟁을 불러일으키고 있다.

시장에서는 퇴직연금에 가상화폐가 포함되면 투자 다변화와 수익 제고 측면에서 긍정적인 요소로 보는 시각도 존재한다. 메리츠증권 박수연 연구원은 14일 발표한 보고서에서, “가상화폐는 물가 상승이나 통화 가치 하락 상황에서 헤지(위험 회피) 수단으로 기능할 수 있고, 운용 자산의 분산 투자라는 측면에서도 투자 효율성을 높여줄 수 있다”고 설명했다.

다만, 퇴직연금이라는 자산의 본질을 고려했을 때 신중한 접근이 필요하다는 지적도 나온다. 박 연구원은 “가상화폐는 내재가치나 담보자산 없이 수요와 공급, 그리고 시장 심리에 따라 가격이 출렁이는 특성이 있다”며, “경제위기 상황에서 시장이 급격히 청산되면 가격 하단을 떠받칠 장치가 없다”고 우려를 표했다. 이는 가상화폐 특유의 변동성이 퇴직연금 전체 자산의 안정성에 영향을 줄 수 있음을 의미한다.

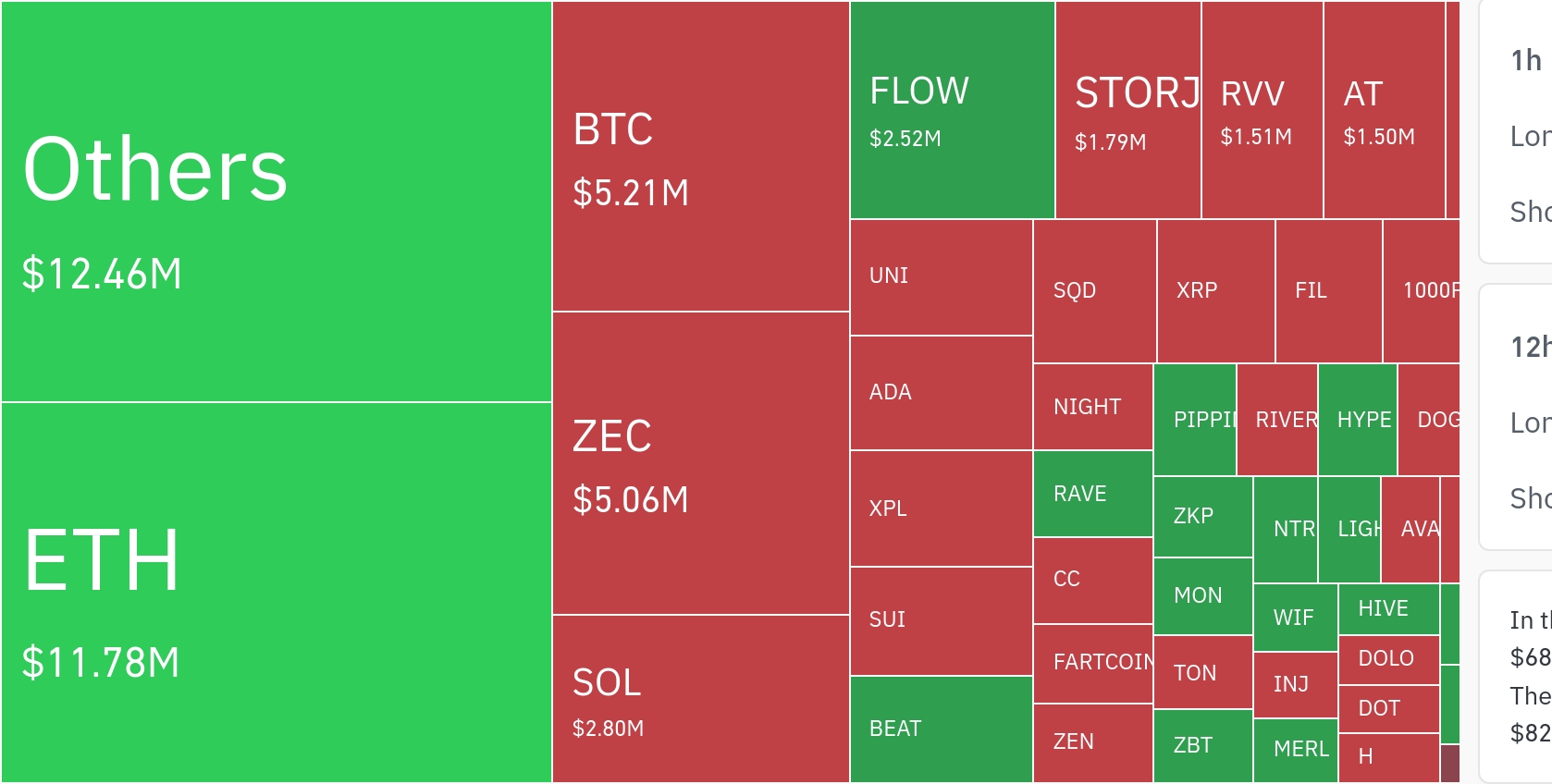

실제로 현재 글로벌 가상화폐 시가총액은 약 4조1,900억 달러로, 이는 과거 닷컴 버블 붕괴 당시 증발한 나스닥 시가총액 4조 달러에 상응하는 수준이다. 다만 차이점은, 가상화폐는 전통적 금융시장과 달리 단기간 내 전면적인 시장 청산이 가능할 만큼 구조가 취약하다는 점이다. 박 연구원은 이러한 가상자산 시장의 극단적인 리스크를 ‘테일 리스크’(발생 확률은 낮지만 현실화될 경우 파급력이 큰 위험)로 지목하며, 이를 간과해서는 안 된다고 강조했다.

이번 행정명령이 퇴직연금 운용의 패러다임을 바꾸는 신호탄이 될 수는 있지만, 내재 위험을 통제할 수 있는 철저한 제도 설계와 투자자 교육이 병행되지 않는다면 향후 위기 상황에서 큰 손실로 이어질 가능성도 배제할 수 없다. 이러한 흐름은 향후 제도권 금융과 가상자산 간의 경계가 점점 옅어지는 방향으로 이어질 가능성이 있으며, 이에 따라 규제 체계 역시 한층 복잡하고 정교해질 것으로 보인다.

2

2

![[KOL 인덱스] 알트코인 시총 지지 여부·시장 유동성 이슈 부각 外](https://f1.tokenpost.kr/2025/11/9mjo5kppnz.jpg)

![[모닝 뉴스브리핑] 미국 상원의원 데이브 맥코믹, 20만 달러 비트코인 매입 공개 外](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/g3u97qr717.jpg)

![[모닝 시세브리핑] 암호화폐 시장 혼조세… 비트코인 87,485달러, 이더리움 2,930달러](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/q3gmd2olhr.jpg)

![[오늘의 주목 코인] 플로우(FLOW), ‘매우 공포’ 구간 지속…전일 대비 4% 하락](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/3x8dd08lor.png)

![[오후 뉴스브리핑] ‘해킹 피해’ 플로우, 네트워크 롤백 예정 外](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/ucbxrp8a3u.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 501회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/30bpl4s7tu.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 500회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/c8wymu88nd.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 499회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/774pq9dxlk.jpeg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 498회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/2kqnmouos8.jpg)

![[팟캐스트 Ep.99] 미국 퇴직연금 12조 달러 유입, 암호화폐 시장의 구조적 변화 시작인가](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/ga7awl9zfd.jpg)

![[코인 TOP 10 주간동향] 제타체인·레드스톤·애니메코인 매수 강도 급등…IOST·클리어풀 주간 강세](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/nxx0lzcl29.jpg)

![[DEX 리포트] 거래량 592억 달러…트렌딩 상위권 BlackWhale 급등](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/fewypl7dbb.png)

![[BTC 기관 트래커] 403만 BTC…보유 기관 수는 '정체'](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/wlz22g2z6i.png)

![[코인 갱신 일지] TAKE 등 신고점, FLOW·COREUM 신저점](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/2r5bify2q9.jpg)

![[크립토 인앤아웃] BTC 8820만 달러 순유입·USDT 2.9억 달러 이동](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/1o1km2njkr.png)