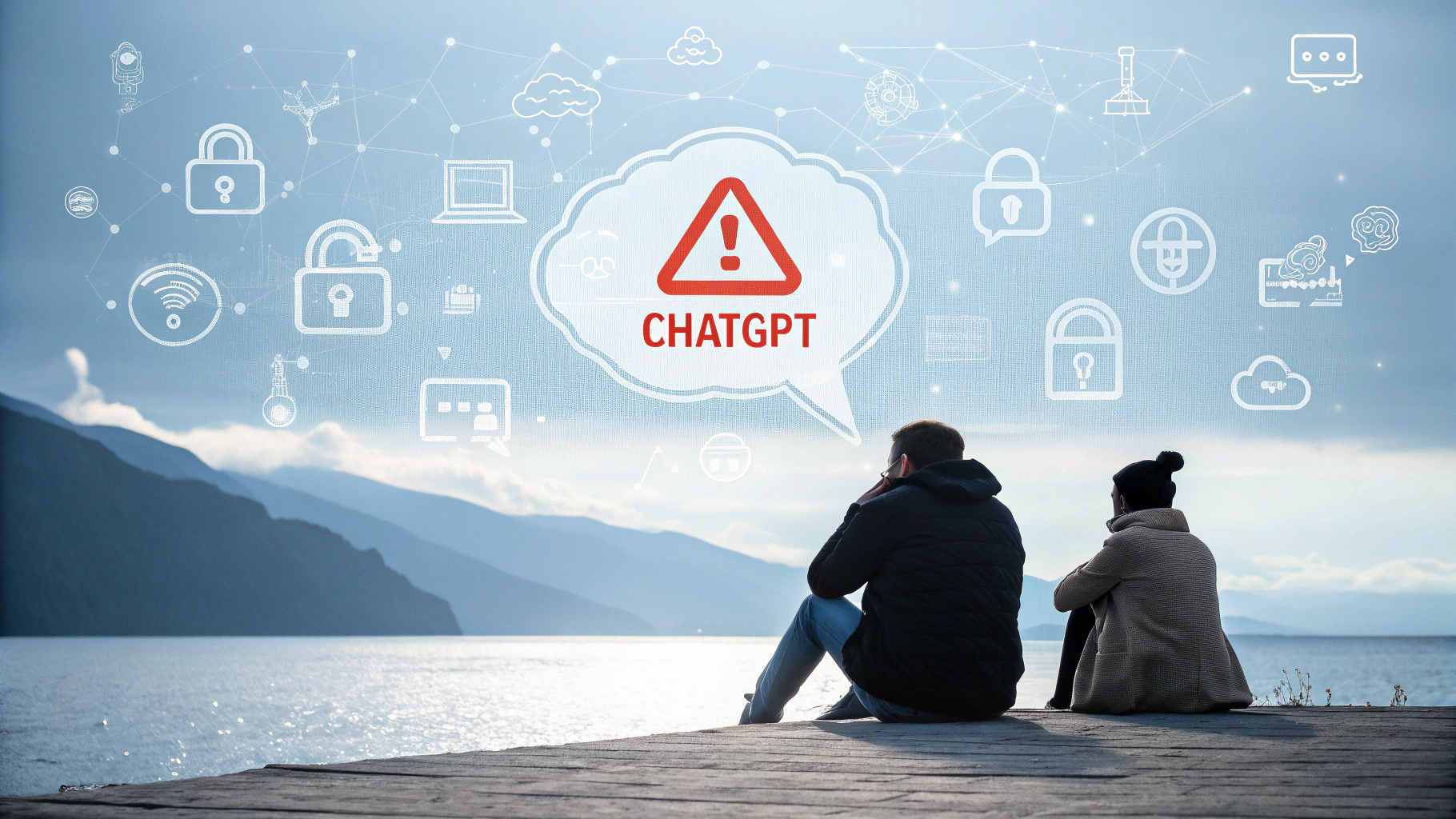

오픈AI(OpenAI)가 자사의 생성형 인공지능 서비스 챗GPT(ChatGPT)의 대화 내용을 구글 등 검색 엔진에서 검색 가능하게 하는 기능을 전격적으로 철회했다. 사용자 개인정보가 외부에 노출될 수 있다는 우려가 전 세계적으로 확산되자, 오픈AI는 사실상 몇 시간 만에 이 기능을 폐지하며 긴급 대응에 나섰다. 이번 사태는 AI 기업들이 기능 혁신을 추구하는 과정에서 개인정보 보호 측면을 어떻게 간과할 수 있는지를 단적으로 보여주는 사례로, 개인정보 보호에 대한 업계 전반의 각성이 요구되고 있다.

문제의 기능은 사용자가 챗GPT와의 대화를 공개로 설정하면 해당 내용이 자동으로 검색 엔진에 색인돼 누구나 찾을 수 있도록 만드는 방식이었다. 오픈AI 측은 “사용자가 명시적으로 ‘공유’하고 체크박스를 선택해야만 검색이 가능하도록 설계된 단기적 실험이었다”고 설명했지만, 구글에서 관련 검색어를 입력하면 수천 개의 실제 대화가 결과에 노출되면서 논란은 들불처럼 번졌다. 이들 대화에는 실명, 위치, 건강 정보, 직장 관련 내용 등 민감한 정보가 포함된 사례도 적지 않아, 사생활 침해에 대한 우려가 급격히 커졌다.

오픈AI 보안팀은 공식 입장에서 “기능 자체는 유용한 정보를 널리 알리기 위한 실험이었 으나, 사용자가 의도하지 않게 민감한 내용을 공유할 가능성이 높다고 판단해 즉시 철회했다”고 밝혔다. 그러나 단순한 ‘체크박스’ 하나로 민감 데이터를 공개하게 만든 UI 설계에 대해 보안 전문가들은 "너무 안일한 접근이었다"며 비판했다. 한 보안 기술자는 “AI 보편화를 목표로 한다면 사용자 대부분이 무엇을 클릭하는지도 제대로 인지하지 못할 수 있다는 점을 고려해야 한다”고 강조했다.

이번 사건은 챗GPT만의 문제가 아니었다. 과거 구글은 바드(Bard)와의 대화 내용이 검색 엔진에 노출되자 같은 방식의 기능을 즉시 차단했으며, 메타(Meta)는 사용자의 메타AI 메시지가 페이스북 뉴스피드에 자동 게시되는 기술적 결함으로 비판을 받은 바 있다. 이처럼 AI 기능들은 혁신을 앞세우며 빠르게 출시되지만, 개인정보 보호 문제는 여전히 사각지대에 놓여 있다는 지적이 제기된다.

특히 이번 해프닝은 기업용 챗봇 도입을 고려 중인 비즈니스 사용자들에게 큰 시사점을 남긴다. 오픈AI는 챗GPT의 기업용 및 팀 단위 계정에서는 별도의 보안 조치를 취하고 있다고 강조했지만, 사용자 입장에서 공급사의 데이터 처리 방침을 명확히 이해하고 요구하는 것이 필수적이라는 점을 입증했다. 실제로 기업 전략, 고객 데이터, 내부 기밀 정보 처리 등 민감 정보가 AI를 통해 유출될 경우 피해는 개인보다 훨씬 광범위하고 치명적일 수 있다.

전문가들은 AI 기업들이 단순 ‘옵트인’ 구조에 의존하는 것에서 벗어나 명확하고 구체적인 동의 절차, 사용자 교육, 세분화된 접근 통제 등 체계적인 개인정보 보호 시스템을 구축해야 한다고 강조한다. 또한 인터페이스 설계 단계에서도 “가장 정보에 둔감한 사용자조차 잘못된 선택을 하지 않도록 만드는 추가적인 마찰 설계(Friction Design)”가 필요하다는 주장도 나온다.

오픈AI의 조속한 대응은 위기 확산을 일정 수준 막았지만, 기능 출시 이전의 검증 시스템에 대한 신뢰는 타격을 입었다. 기술적 진보가 신뢰 상실이라는 리스크를 감당할 수 없다면, 아무리 혁신적이라도 기능 자체가 사업 가치가 될 수 없다는 냉정한 교훈을 남겼다.

무엇보다 중요한 건 AI 사업의 핵심 자산이 ‘신뢰’라는 사실이다. 사용자들이 민감한 정보를 맡기는 존재로 자리매김하려는 모든 AI 기업은 기술보다 앞서 이용자 보호를 제품 설계의 중심에 놓아야 한다. 그렇지 않으면, 혁신에서 성공하더라도 시장에서 외면받을 수 있다는 사실을 이번 사고가 분명하게 말해준다.

1

1

![[토큰포스트 인터뷰]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/f8yj0wqsum.jpg)

![[토큰포스트 칼럼] 코인베이스가 멈춘 날, 우리가 다시 깨달은 것](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/byswkts2ac.png)

![[토큰분석] 2,820억 원 투자받고 일매출 280만원… 스타크넷(STRK), '좀비 토큰'이 되다](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/n7b2mr1s6o.png)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 530회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/wzoyk1y2ly.jpg)