정부가 인공지능 기반의 차세대 전력망 구축에 본격 착수하면서, 전력 생산과 소비 방식에 큰 변화가 예고되고 있다. 산업통상자원부는 8월 8일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 관계 부처와 전문가들이 참여한 1차 차세대 전력망 추진단 회의를 열고, 지능형 전력망 구축 계획을 공식화했다.

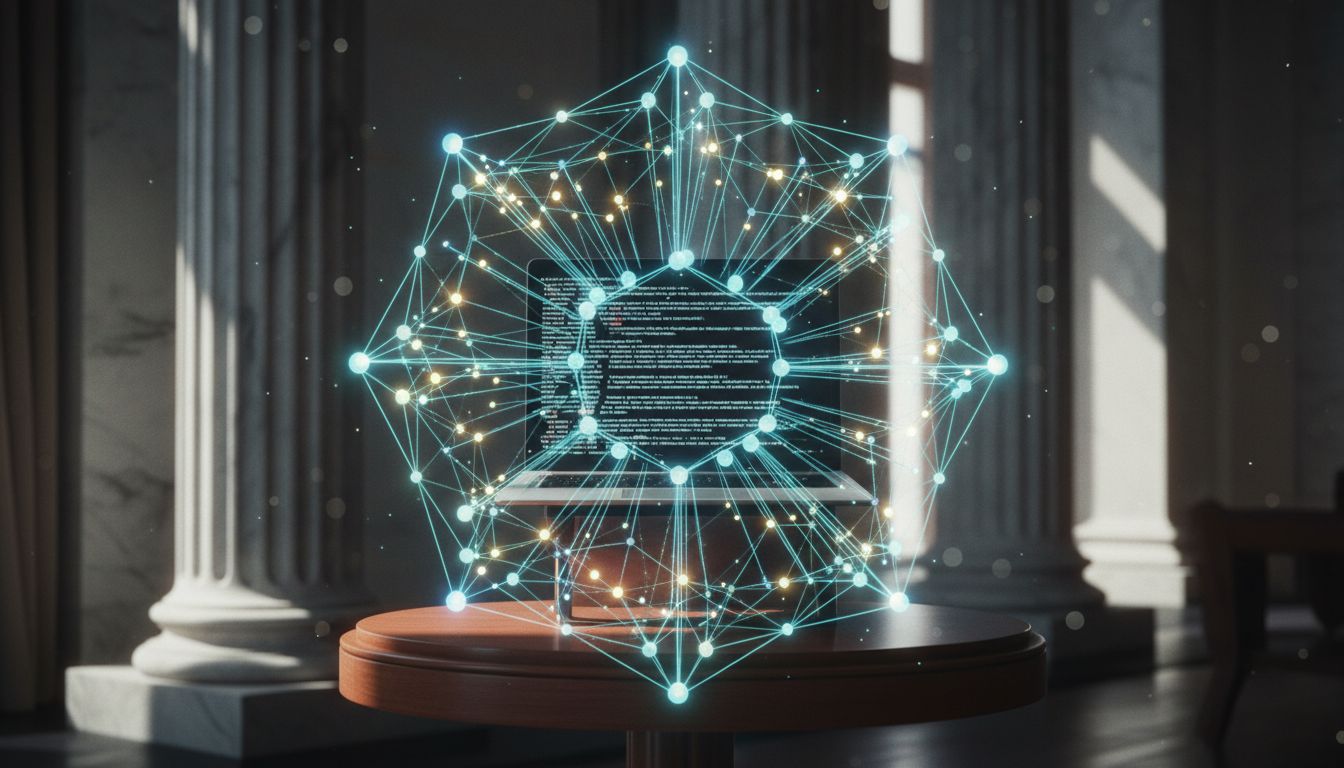

이번 사업의 핵심은 배전망 단위에서 전력의 생산·저장·소비를 실시간으로 조절할 수 있는 지능형 전력 시스템을 도입하는 데 있다. 특히 인공지능(AI) 기술과 에너지저장장치(ESS)를 활용해 시간과 장소에 맞춰 전력을 효율적으로 공급할 수 있도록 하는 것을 목표로 삼고 있다. 정부는 이를 통해 지역별 전력 수요와 공급의 균형을 맞추는 ‘지산지소(地産地消)’ 방식의 전력 운용이 가능해질 것으로 기대하고 있다.

이 같은 모델은 신재생에너지가 집중된 지역에 특히 효과적이다. 태양광이나 풍력과 같은 재생에너지는 발전량이 날씨에 따라 달라지기 때문에, 전력 수급이 일정하지 않은 문제가 있다. 정부는 이런 지역에 대규모 ESS를 설치하고 AI 관제 시스템을 병행해, 남는 전기를 저장했다가 필요한 시간에 공급하는 방식으로 전력의 안정적 수급을 꾀한다는 구상이다.

이번 추진단은 산업통상자원부를 중심으로 기획재정부, 과학기술정보통신부, 국토교통부 등 관련 부처와 한국전력 등 유관기관, 민간 전문가 등으로 구성됐다. 민관 협력 체제 속에 정책 입안과 기술 적용, 사업 모델 검토 등이 종합적으로 이뤄질 예정이다.

이호현 산업부 2차관은 회의에서 “지금은 ‘전자생존(電者生存)’ 시대”라며, “보다 저렴하고 깨끗한 전기를 안정적으로 공급하려면 AI 기반의 전력망 전환은 필수”라고 강조했다. 그는 또 이를 통해 에너지 산업의 신성장 기반을 마련하고, 관련 스타트업 육성, 지역 경제 활성화 등의 부수적인 효과도 기대된다고 덧붙였다.

이 같은 흐름은 향후 에너지 시스템 전반의 디지털 전환으로 이어질 가능성이 크다. 전력 소비 구조가 다변화되고, 지역 맞춤형 에너지 관리가 가능해지면 장기적으로 전력 생산 방식 자체에도 변화가 생길 수 있다. 또한 관련 기술 기업과 인재 수요 역시 늘어날 것으로 예상되면서, 국내 에너지 산업 전반의 경쟁력 강화로도 이어질 전망이다.

1

1

![[자정 시세브리핑] 암호화폐 시장 상승세… 비트코인 69,761달러, 이더리움 2,085달러](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/9ukwjqr0m7.jpg)

![[자정 뉴스브리핑] X, 암호화폐·주식 거래 기능 출시 예정 外](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/nhf4jnc11k.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 530회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/wzoyk1y2ly.jpg)