링크가 복사되었습니다.

링크가 복사되었습니다.

City Protocol이 재정의하는 온체인 문화와 크립토 경제의 성장 패러다임

케이원 리서치(K1 Research)

2025.11.08 23:28:20

TL;DR

1. 제도화된 IP가 이끄는 탈중앙 성장 모델

City Protocol은 온체인 지식재산권(IP)의 확정을 핵심 축으로,창작자(점), 커뮤니티(선), 시장(면)을 유기적으로 연결하여 자기강화적(Self-reinforcing) 이고 정량화 가능한(Quantifiable) 폐쇄형 혁신 생태계(Closed-loop Innovation Ecosystem) 를 구축하고 있다. 이 생태계는 제도화된 인센티브 구조를 통해 기존 경제의 자본과 노동이 가진 성장 한계를 근본적으로 돌파하며, 온체인 문화 자산과 크립토 경제를 중심으로 한 무한 성장 모델(Unlimited Growth Model) 을 실현하고자 한다.

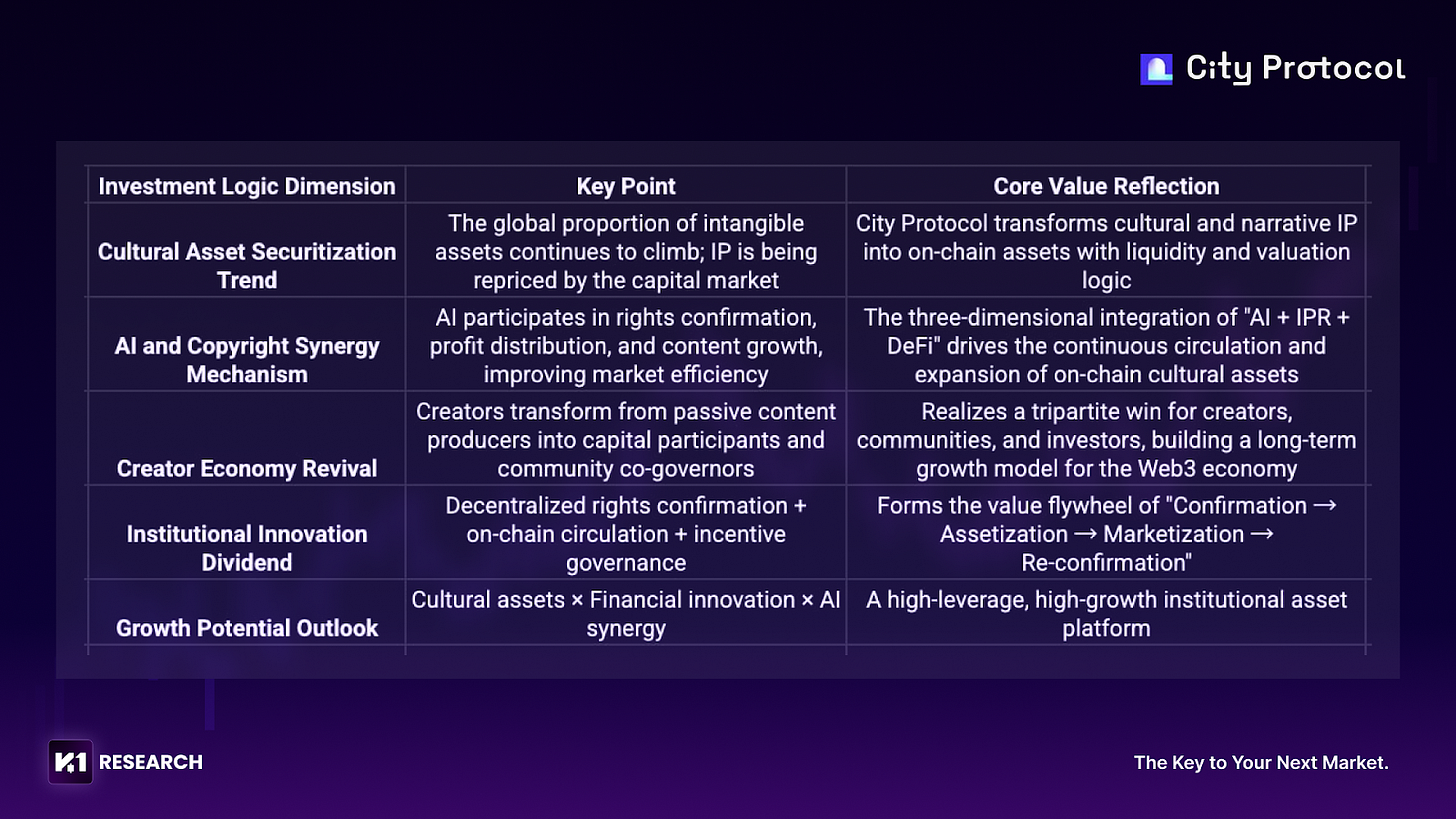

2. 포화된 시장 속의 희소 섹터: ‘문화의 금융화’와 ‘제도 혁신’

현재 시장은 인프라 및 DeFi 프로젝트가 과잉 공급된 포화 상태에 있다. 이 가운데 City Protocol은 ‘문화의 금융화(Cultural Financialization)’ 와 ‘제도 혁신(Institutional Innovation)’ 이라는 극도로 희소한 영역에 집중한다. 그 핵심 목표는 문화, 콘텐츠, 창의성을 단순한 소비재에서 온체인 상에서 가치가 평가되고 거래 가능한 자산(Priceable On-chain Assets) 으로 전환하는 것이다. 이를 통해 City Protocol은 문화와 자본 사이의 구조적 단절(Structural Gap) 을 메우며, 새로운 형태의 온체인 문화경제 생태계를 구축한다.

3. 5단계 혁신 구조: 창의성과 시장을 잇는 시스템적 설계

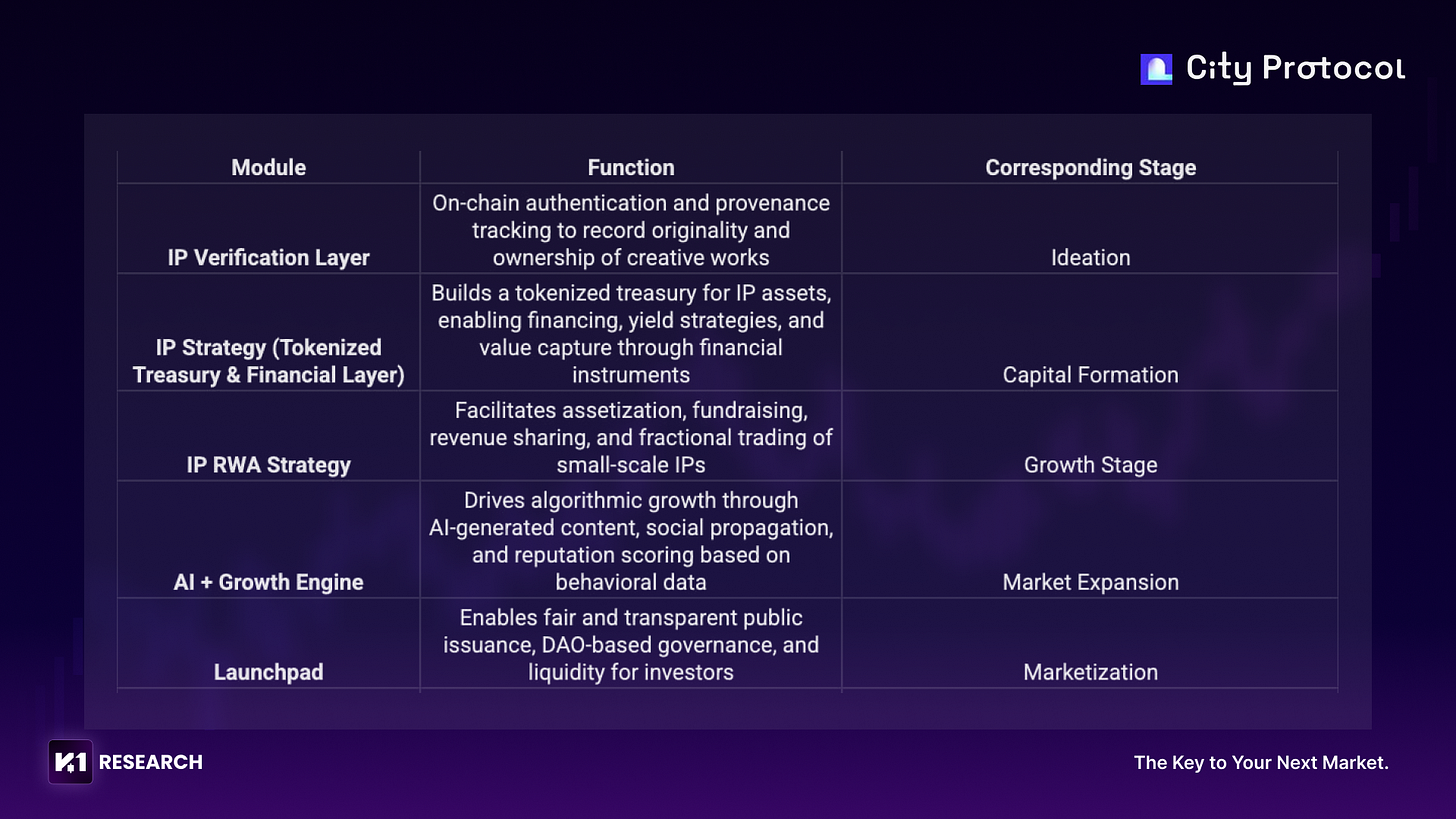

City Protocol의 핵심 경쟁력은 창작자–커뮤니티–시장 간의 관계를 정교하게 연결하는 5단계 혁신 아키텍처(Five-layer Architecture) 에 있다.

1. Launchpad (발행 레이어) – IP 발행과 초기 자금 조달을 지원

2. IP 검증 레이어 (Verification Layer) – 소유권 및 진위성 검증

3. IP 전략 (Strategy Layer) – IP의 시장 확장 및 가치 극대화 전략

4. IP 자산화 레이어 (Assetization Layer) – IP를 온체인 금융자산으로 전환

5. AI 기반 성장 레이어 (AI-Driven Growth Layer) – AI를 통한 가치 확장 및 자동화

이 구조는 탈중앙적이면서 제도화된(Self-governing yet Institutionalized) 성장 루프(Growth Loop) 를 형성한다. 이를 통해 창의성이 신뢰(Trust) 와 인센티브(Incentive) 의 틀 안에서 복리 성장(Compound Growth) 하는 구조적 기반이 마련된다.

4. 명확한 밸류에이션 논리: IP 섹터의 고평가 가능성

지식재산(IP)은 여전히 시장 내 가장 뜨거운 섹터 중 하나다. 예를 들어, Story Protocol의 완전 희석 가치(FDV)는 약 56억 달러에 달한다. 이에 비해 City Protocol은 IP 가치사슬의 더 넓은 범위를 포괄하며, Comic Con 등 글로벌 IP 브랜드와의 협력을 통해 보다 현실적인 유동성 설계(Liquidity Design) 와 정교한 토큰 경제(Token Mechanics) 를 구현했다. 이로써 City Protocol은 가치 재평가(Value Reassessment) 가능성이 높은 고확실성(High Certainty)의 프로젝트로 평가되며, 문화 자산의 금융화(Cultural Asset Financialization) 흐름 속에서 가장 먼저 밸류에이션 회복(Valuation Restoration) 을 달성할 잠재력을 갖는다.

5. 제도 혁신의 실험장: 콘텐츠 경제에서 제도 중심 성장으로

City Protocol은 단순한 문화 자산 플랫폼을 넘어, 제도 혁신(Institutional Innovation) 의 실험장(Testbed)으로 기능한다. 그 메커니즘 설계는 AI 네이티브 창작(AI-native Creation), 디지털 재산권(Digital Property Rights), 문화 RWA(Cultural Real-world Assets) 를 통합하는 핵심 인프라를 제공한다. 이는 단순한 ‘콘텐츠 생산(Content Production)’ 단계를 넘어, ‘제도 중심 성장(Institution-driven Growth)’ 으로의 패러다임 전환을 상징한다. 결국 City Protocol은 온체인 문명(On-chain Civilization) 의 토대를 구축하며, 문화·금융·기술·제도의 경계를 허물고 새로운 형태의 탈중앙 문화경제 모델 을 완성해가고 있다.

1. 지식재산에서 온체인 문명으로: 블록체인 경제는 전통적 성장 한계를 돌파할 수 있을까?

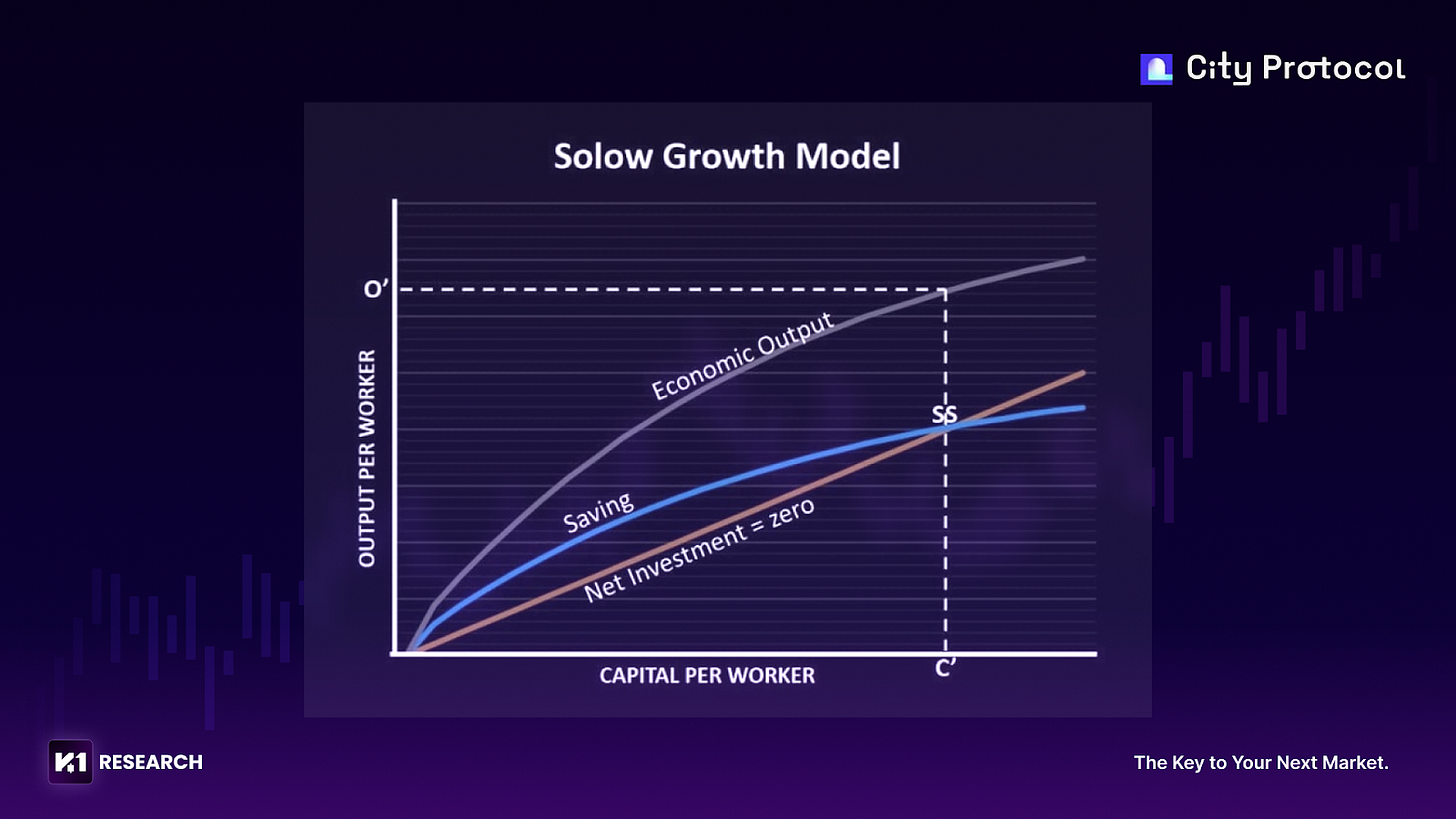

거시경제학의 틀 속에서 모든 경제는 성장의 한계를 가진다.

전통적인 내생적 성장 이론에 따르면 경제의 산출 증가는 주로 자본 축적, 인구 증가, 그리고 노동생산성 향상에 의해 결정된다. 그러나 이 세 요인은 결국 자원 제약과 수확체감의 법칙에 부딪히며, 장기적인 성장 지속성을 확보하기 어렵다. 결과적으로 경제는 어느 순간 ‘성장의 벽(Growth Limit)’에 도달하게 된다.

블록체인 시대에 들어서면서, 탈중앙화 커뮤니티는 점차 자체적인 생산관계와 가치체계를 갖춘 독립 경제권으로 진화하고 있다. 하지만 이들 역시 기존의 성장 한계 틀을 완전히 벗어나지는 못했다. 컴퓨팅 파워와 자본의 확장은 물리적으로 한계가 존재하기 때문이다. 결국 이 한계를 돌파할 수 있는 유일한 변수는 기술 혁신(Technological Innovation)이다.

문제는 기술 혁신이 ‘공기 중에서’ 탄생하지 않는다는 점이다. 혁신이 지속되기 위해서는 안정적인 인센티브 구조와 예측 가능한 보상 체계가 필요하다. 그렇지 않으면 혁신은 단기 투기와 보조금 의존형 구조 속에서 쉽게 퇴화한다. 실제로 우리는 종종 “투자 지원이 많을수록 혁신은 정체된다”는 역설을 목격한다.

이는 제도적 환경이 창의적 주체에게 충분한 지식재산권 보호와 경제적 보상을 제공하지 못하기 때문이다. 기존 시스템에서는 창작자의 권리가 수많은 중개자와 자본 구조 속에서 희석된다. 표면적으로는 자금의 풍부함이 혁신을 촉진하는 것처럼 보이지만, 실제로는 과도한 자본 의존이 오히려 혁신의 내적 동력을 약화시키는 경우가 많다. 보조금, 투자, 투기 중심의 성장은 결국 진정한 창조 행위의 주변화를 낳는다.

이런 상황에서 블록체인의 등장은 새로운 해답으로 주목받았다.

스마트컨트랙트와 합의 메커니즘을 통해 ‘허가 없는(Permissionless)’ 실험장이자 열린 혁신 경제를 구현할 수 있었기 때문이다. 이론적으로 누구나 자유롭게 가치를 창출하고 분배할 수 있는 공간이 열렸다. 그러나 현실은 달랐다. 온체인 세계에는 여전히 지식재산 보호의 공백이 존재한다. 혁신의 결과물은 쉽게 복제되고, 그 가치 검증은 어렵고, 인센티브는 불균형하다. 따라서 블록체인 경제의 지속 가능한 성장을 이끄는 핵심은 자본 유입이나 컴퓨팅 경쟁력 강화가 아니라, 제도화된 혁신 보호 메커니즘의 확립이다.

결국 암호경제가 ‘무한 성장’을 실현할 수 있을지의 여부는 자본의 크기가 아니라, 혁신가—즉 제도적 개척자이자 지식재산 창조자—가 얼마나 충분한 보호, 존중, 그리고 보상을 받는가에 달려 있다.

블록체인이 진정한 혁신 생태계로 진화하기 위해서는 지식재산 인센티브 논리를 탈중앙화 제도 구조 속에 통합해야 한다. 이를 통해 ‘제도에 의해 촉진되는 기술 혁신 성장 모델(Institutionally Driven Technological Growth Model)’을 구현할 수 있다.

이러한 거시적 문제의식 속에서 City Protocol은 탄생했다. 그 핵심 목표는 온체인 IP 자본시장(On-chain IP Capital Market)을 구축하여, 문화적·서사적 자산을 확인(Verification), 거래(Trade), 투자(Investment) 가능한 온체인 자산으로 전환하는 것이다.

더 나아가 City Protocol은 이를 단순한 거래 구조를 넘어, 온체인 문화자산(On-chain Cultural Assets)이라는 새로운 경제 형태로 진화시킨다. 이는 ‘신뢰-인센티브-혁신’의 순환 구조를 만들어내어, 제도를 지렛대로 삼아 혁신의 복리적 성장을 유도한다.

결국 이는 인류의 창의성 궤적을 다시금 상승 곡선으로 되돌리는, ‘제도적 혁신경제’의 새로운 실험이라 할 수 있다.

2. City Protocol의 제도적 혁신: 기술을 넘어선 구조적 전환

City Protocol의 혁신은 단순히 기술적 수준에 머물지 않는다.

이는 제도적 패러다임 자체를 재구성하는 시도이며, 그 핵심은 블록체인의 탈중앙화 논리와 금융시장의 유동성 메커니즘을 결합해, 혁신 시스템 속에서 ‘지식재산(Intellectual Property)’의 경제적 지위를 재정의하는 데 있다.

2.1 인센티브 메커니즘의 재구성: 콘텐츠에서 자본으로

기존 문화 산업의 지식재산 체계는 중앙화된 권리 인증 기관과 콘텐츠 플랫폼에 의존해왔다. 이 구조 속에서 창작자는 플랫폼에 종속적 위치에 놓이게 되고, 수익 배분은 불투명하며, 초기 혁신은 쉽게 묻히고, 자본은 원작자보다 중개자에게 집중된다. City Protocol의 제도 설계는 이러한 구조를 근본적으로 뒤집는 것을 목표로 한다.

① 권리 인증과 발행의 탈중개화(Disintermediation)

창작물은 탄생 순간부터 스마트컨트랙트 기반 토큰화를 통해 온체인 상에서 권리가 즉시 인증되고, 동시에 금융화될 수 있다. 이는 창의적 결과물이 즉시 자산화(Instant Monetization) 되고, 즉시 유통(Instant Circulation) 되며, 즉시 검증(Instant Verification) 되는 구조를 만든다. 그 결과, 혁신의 동력이 지연되지 않고 빠르게 피드백되는 성장 리듬을 형성하게 된다.

② 자산으로서의 권리(Property Rights as Assets)

모든 창작물은 단순한 콘텐츠가 아니라, 금융 속성을 가진 문화자산(Cultural Asset) 으로 정의된다. 이는 거래 가능성(Tradability) 과 조합 가능성(Composability) 을 동시에 갖는다. 이 설계는 문화 창작물의 유동성과 투자 가능성을 높일 뿐 아니라, 콘텐츠를 레이어링, 재창작, 분할, 공유할 수 있도록 해 더 넓은 시장 참여와 집단적 합의 확산을 이끌어낸다.

③ 공동 창작·공동 거버넌스·공동 수익(Co-creation, Co-governance, Co-benefit)

창작자, 커뮤니티, 투자자가 IP 성장 과정에 공동 참여함으로써, 가치 공동 창출(Value Co-creation) 과 수익 공유(Profit Sharing) 를 실현한다. 이 삼자 공동 거버넌스 구조는 창작자–커뮤니티–투자자를 긴밀히 연결하며, 낮은 마찰과 높은 응집력을 가진 선순환 구조를 형성한다. 이 구조 속에서 인센티브는 투명하게 설계되고, 수익 분배는 자동으로 실행되며, 확산은 자연스럽게 이루어지고, 기술 복잡성은 제도적으로 단순화되고, 개인 간의 거리감은 커뮤니티 신뢰로 대체된다.

그 결과, 혁신은 지속적으로 자극되고 신뢰는 축적되며, “혁신 = 성장, 참여 = 수익, 신뢰 = 자본”이라는 자기 가속적 플라이휠(Flywheel)이 완성된다.

결국 City Protocol은 형식적으로만 탈중앙화된 시스템이 아니라, 혁신 인센티브의 제도적 논리(Institutional Logic of Incentives) 자체를 재구성하는 구조적 혁신이다. 이 시스템은 지식재산을 단순히 “보호의 대상”이 아닌 “자본화된 자산(Capitalized Asset)” 으로 전환함으로써, 혁신이 지속적으로 시장의 동력을 확보하고 순환할 수 있도록 설계되어 있다.

2.2 규모의 경제에서 네트워크 외부성으로: Web3 성장 패러다임의 혁명

Web3 커뮤니티는 기존 경제학의 범주로 설명하기 어려운 독특한 경제 생태계다. 이는 전통적인 기업 조직도, 무질서한 시장 집합체도 아니다. 탈중앙화 구조와 자생적 조직력을 기반으로, 주권 국가나 기업 시스템으로부터 독립된 ‘온체인 문화의 공공 영역(cultural public domain on-chain)’ 을 형성한다. 이 영역에서 문화의 창조와 확산은 더 이상 중앙화된 플랫폼이나 자본집단의 독점 하에 있지 않다. 대신, 커뮤니티 구성원들이 공동으로 창조하고, 운영하며, 분배하는 새로운 형태의 생산 관계 — 즉, 탈중앙화 문화경제(decentralized cultural economy) — 가 등장한 것이다.

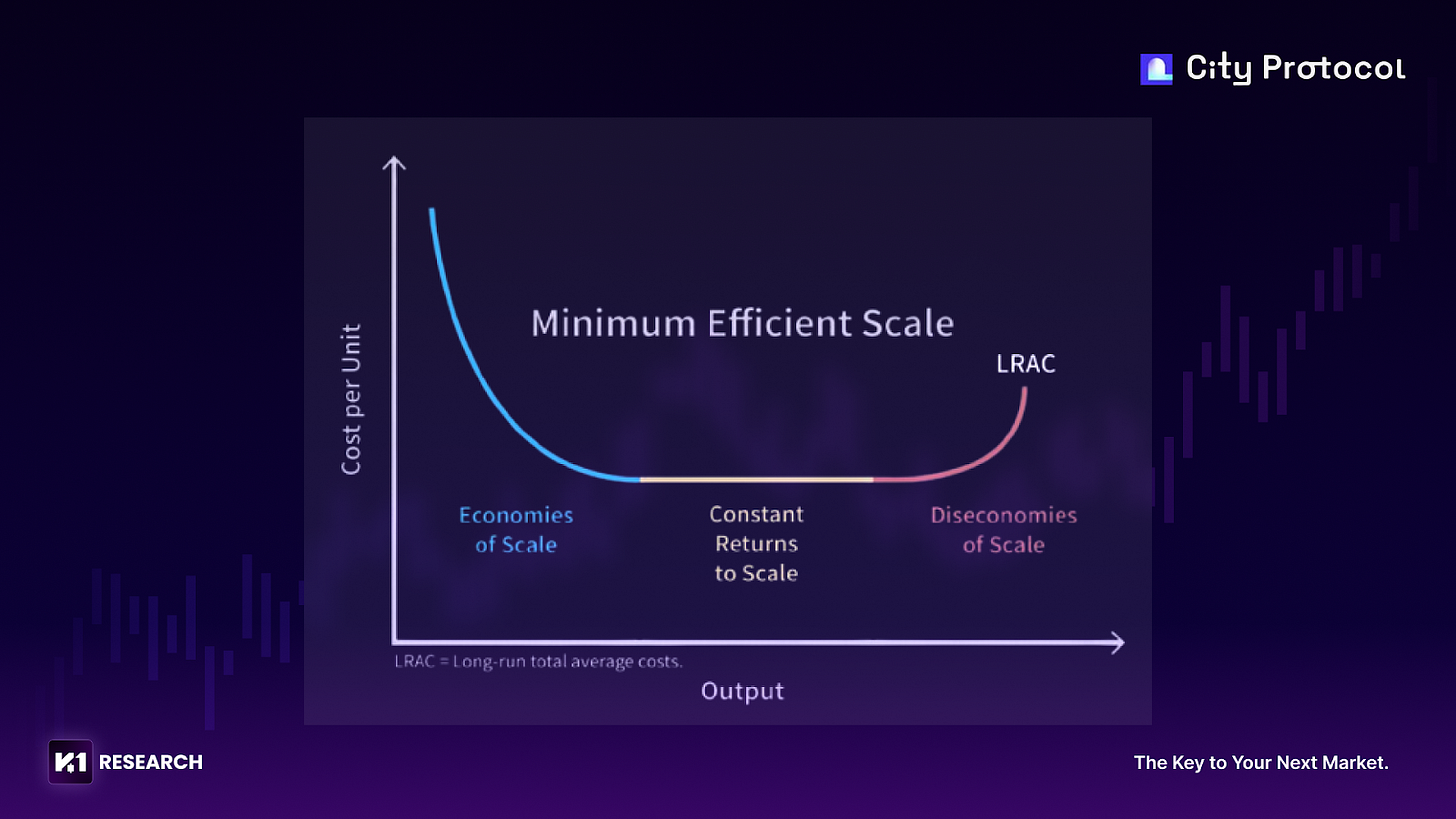

규모의 경제에서 네트워크 효과로

전통 경제학의 근본 가정은 알프레드 마셜(Alfred Marshall)의 ‘규모의 경제(Economies of Scale)’ 이론에서 출발한다. 즉, 생산 규모가 커질수록 단위비용이 감소하고, 그 결과 경제 효율이 높아진다는 것이다. 산업사회에서 이 논리는 거의 절대적인 진리로 여겨졌다. 규모는 독점을 낳고, 독점은 이익을 만들며, 이익은 다시 규모를 확대하는 폐쇄적 순환 구조를 형성한다.

그러나 Web3 커뮤니티는 이 기존 공식을 가장 근본적으로 뒤집는 사례다. 탈중앙화 환경에서는 생산 수단이 더 이상 기업에 집중되지 않는다. 대신, 개인·노드·커뮤니티에 분산되어 있으며, 중앙 명령 체계 없이도 전통 기업보다 더 강력한 성장 역량을 보여준다. 그 성장의 본질은 규모가 아니라 네트워크 외부성(Network Externalities) 에 있다. 네트워크 참여자가 증가할수록 시스템 전체의 가치는 선형적으로 증가하지 않는다. 오히려 지수적으로 확장(exponential growth) 된다. 이는 바로 메트칼프의 법칙(Metcalfe’s Law) 으로 설명된다.

Network Value ∝ n²

즉, 참여 노드가 하나 늘어날 때마다 새로운 연결 가능성이 추가되고, 연결의 제곱(n²)이 시스템 전체의 가치를 결정한다. Web3의 맥락에서 이 ‘노드’는 단순히 기술적 의미의 노드(예: 채굴자, 검증자)에 국한되지 않는다. 합의(Consensus), 창작(Creation), 거버넌스(Governance)에 참여하는 모든 개인이 신뢰 노드(Trust Node) 로 기능하며, 이들이 전체 시스템의 신뢰 밀도(Trust Density) 를 높이는 역할을 한다.

탈중앙화된 조건 하의 증가수익 메커니즘

이러한 구조는 Web3 커뮤니티가 ‘탈중앙화된 환경에서도 한계수익체감 법칙(Diminishing Marginal Returns)’을 뒤집는 유일한 경제 시스템임을 의미한다. 참여자가 많아질수록 시스템은 더 강해지고, 합의가 확장될수록 신뢰는 깊어지며, 신뢰가 깊어질수록 자본 효율성, 혁신 속도, 문화적 생동력 모두가 상승한다. 그 결과, 중앙 통제 없이도 자기 강화(Self-reinforcing)와 자기 확장(Self-expanding) 이 가능한 성장 사이클이 완성된다.

그러나 이러한 신뢰 기반의 성장도 제도적 장치 없이는 결국 단기 투기적 순환으로 변질될 수 있다. 진정한 복리 성장(compounding growth)을 가능하게 하는 핵심은 지식재산의 제도화(institutionalization of IP) 다. 창작자의 가치가 명확히 인증되고, 보상받고, 유통될 때만, 네트워크 외부성은 일시적 트래픽 보너스가 아니라 지속 가능한 제도적 배당(institutional dividend) 으로 전환된다.

City Protocol: 신뢰경제(Trust Economy)의 제도적 구현

City Protocol은 이러한 ‘신뢰 기반 경제(Trust Economy)’의 프레임워크 내에서 지식재산의 인증과 자산화를 블록체인 기초 구조에 직접 내장한 첫 번째 프로젝트다. 온체인 IP 시장(On-chain IP Market)을 구축함으로써, 문화적·서사적 자산을 투자 가능하고 유통 가능한 금융화된 요소(financialized elements) 로 전환한다. 이를 통해 “혁신이 곧 자본(Innovation is Capital)” 인 가치의 폐쇄 루프(value closed-loop) 를 실현한다.

3. 디자인 아키텍처: IP 자본 시장의 기초 논리

3.1 전체 구조 개요

City Protocol의 핵심 혁신은 단일 애플리케이션이나 발행 플랫폼이 아니다. 그 본질은 온체인 지식재산(IP) 자본 시장의 완전한 인프라 세트에 있다. 그 설계 논리는 “제도에서 시장으로(Institution → Market)” 라는 진화 경로를 따른다. 즉, 먼저 권리 확인 시스템을 재구성하고, 이후 IP의 자산화 및 금융화를 거쳐, 최종적으로 커뮤니티 기반의 거버넌스와 성장 구조를 완성한다. 이 시스템은 다음의 다섯 가지 핵심 레이어로 구성된 폐쇄형 생태 구조(closed-loop ecosystem) 를 형성한다.

(1) Launchpad (발행 플랫폼)

Launchpad는 자본 시장의 진입 레이어(entry layer) 로서, 확인된 IP 자산을 공개 시장에 진입시키는 발행 및 자금 조달 플랫폼이다. 공정하고 투명하며 커뮤니티 중심의 발행 메커니즘을 구현한다.

● 공개 발행(Public Offering): 창작자가 커뮤니티로부터 직접 자금을 조달할 수 있도록 지원

● 에어드롭 인센티브(Airdrop Incentive): 초기 서포터의 공동 구축 참여를 유도

● 거버넌스 토큰 모델(Governance Token Model): 커뮤니티 투표와 프로젝트 운영을 결합해 DAO 기반 의사결정 구조를 형성

Launchpad의 핵심 가치는, IP가 탄생 시점부터 자본 속성을 갖도록 설계된다는 점에 있다. 이를 통해 “창의성(Creativity)을 투자 상품으로 제도화(Institutionalize)” 하는 혁신적 구조가 완성된다.

(2) IP Verification Layer (지식재산 검증 레이어)

IP Verification Layer는 City Protocol의 제도적 초석(institutional cornerstone) 으로, 모든 창의 아이디어·작품·서사 콘텐츠의 온체인 권리 확인과 추적 가능성을 담당한다. 이는 명확한 저작권 소유와 검증 가능한 독창성을 보장하며, 그 구조적 기능은 “온체인 특허청 + 증권 등록 시스템”에 비견된다.

● 권리 확인 메커니즘 (Rights Confirmation Mechanism): 해시 암호화 및 타임스탬프 알고리즘을 통해 창작 시점과 저자 정보를 기록

● 위조 방지 메커니즘 (Anti-Counterfeiting Mechanism): 분산 원장 기술을 이용해 콘텐츠의 고유성을 검증

● 검증 가능한 데이터 레이어 (Verifiable Data Layer): 투자자와 커뮤니티를 위한 투명하고 신뢰할 수 있는 공공 인증 데이터 제공

이 구조는 기존 문화산업의 “불명확한 저작권”과 “추적 불가능한 거래” 문제를 근본적으로 해결하며, IP의 자산화 및 금융화를 위한 제도적 기반을 제공한다. 또한 창작자, 커뮤니티, 투자자 간의 신뢰 문제를 해소하고 신뢰 가능한 온체인 환경을 조성한다.

(3) IP Strategy (토큰화된 재무 및 금융 레이어)

IP Strategy는 City Protocol의 가치 허브(value hub) 로서, 권리 확인 이후의 자산과 시장 간을 연결하며, 전체 IP 자본 시스템의 재무 관리 및 금융화 기능을 수행한다. 이는 “자산 순환 및 가치 재투자(asset circulation & reinvestment)”를 구현하는 핵심 모듈이다.

● 토큰화 재무 구조(Tokenized Treasury)

각 거래에서 발생하는 표준 수수료 2.5% 중 80%가 자동으로 온체인 금고에 주입되어 지속 가능한 자본 풀(capital pool)을 형성한다. Treasury는 저평가된 IP/NFT 자산을 매입하고, 이를 바닥가 대비 1.2배 가격으로 재상장한다. 발생한 수익의 절반은 토큰 바이백 및 소각에 사용되며, 나머지 절반은 재투자를 위해 Treasury로 되돌아간다. 이로써 “저가 매수–고가 매도–이익 재투자”의 내생적 순환 메커니즘(endogenous loop) 이 형성된다.

● 금융 상품(Financial Instruments)

IP 토큰은 스테이킹 또는 담보로 활용되어 비희석형 자금조달(Non-dilutive Financing) 을 받을 수 있다. 창작자는 유동성을 확보하면서도 통제권을 유지하고, 커뮤니티 구성원은 기여도에 따라 수익을 공유한다. 이는 “창작권(Creative Rights)”과 “자본권(Capital Rights)”의 병행 운용을 가능케 한다.

● 실증 사례 (Demonstration Case)

프로젝트 $MOCASTR는 런칭 48시간 내에 40개의 Mocaverse NFT를 바이백했으며, 바닥가가 약 15% 상승했다. 연 환산 수익률은 약 20%를 기록하며, Treasury 플라이휠의 운영 효율성과 시장 폐쇄 루프를 입증했다. 이처럼 IP Strategy는 “온체인 Treasury + 금융 상품”의 이중 구조를 통해, 모든 IP 자산이 확인·거래·자금 순환 및 가치 재생산이 가능한 완전한 폐쇄 시스템을 형성한다. 그 결과, IP는 단순한 창작물이 아니라 정량화·금융화·복리화가 가능한 온체인 자본 개체로 전환된다.

(4) IP RWA Module (실물 IP 자산화 모듈)

City Protocol은 IP RWA 모듈을 통해 음악 저작권, 예술 작품, 특허 포트폴리오, 브랜드 자산 등 다양한 형태의 지식재산을 온체인 토큰화(RWA Tokenization) 한다. 이 모듈은 문화적 가치를 금융적 가치로 전환하는 역할을 수행한다.

● 자산 매핑(Asset Mapping): 현실 세계의 IP를 NFT 또는 RWA 토큰 형태로 온체인화

● 유동 시장(Liquid Market): 2차 시장에서의 거래 및 가격 발견 메커니즘 지원

● 금융화 기능(Financialization Functions): 스테이킹·분할·결합을 통한 구조적 투자 상품 형성

이를 통해 IP는 단순한 콘텐츠를 넘어 하나의 자산(asset) 으로 자리 잡으며, 창작자는 새로운 자금 조달 경로를, 투자자는 새로운 자산 클래스를 확보하게 된다.

(5) AI + Growth Engine (AI 기반 성장 엔진)

혁신의 가치는 창의성 자체에만 있지 않다. 그것이 얼마나 확산되고 성장할 수 있는가에 달려 있다. City Protocol은 AI 기반의 성장 시스템을 도입해 문화 자산의 ‘자기 증폭 효과(Self-Amplifying Effect)’ 를 실현한다.

● City ID 시스템: 온체인 행동과 기여도를 기반으로 사용자 평판 시스템을 구축, 콘텐츠 확산과 인센티브 분배를 위한 데이터 기반 제공

● Viral Engine: AI 알고리즘 기반 확산 엔진으로, IP의 소셜 전파 경로와 화제성을 최적화해 초기 확산 비용을 절감

● Totem City 모듈: AI 기반 스토리, 캐릭터, 비주얼 자산을 생성하는 가상 브랜드 인큐베이션 공간 제공

이를 통해 City Protocol은 단순한 기술 인프라를 넘어, AI 기반의 경제 성장 엔진(AI Economy Growth Engine) 을 내장하여 모든 창의적 아이디어가 기하급수적 확산과 가치 증식의 잠재력을 갖도록 한다. 결국 City Protocol은 Institution → Assets → Treasury → Finance → Growth 로 이어지는 문화와 자본의 이중 순환 구조(dual-cycle system) 를 완성하며, 지식재산 기반의 새로운 온체인 창조경제 패러다임을 제시한다.

3.2 기술적 시너지 및 생태계 통합 구조

City Protocol의 아키텍처는 폐쇄형 기술 스택이 아니라, 개방적·협업적·확장 가능한 생태 시스템을 지향한다. 핵심 설계는 각 구성 요소 간의 상호작용을 통해 창작 → 권리확인 → 자산화 → 시장화 → 성장으로 이어지는 순환 메커니즘을 형성하는 데 있다.

(1) City ID 시스템

City ID는 City Protocol의 신뢰 인프라로, 온체인 평판 및 정체성 시스템을 구축한다. 모든 창작자와 커뮤니티 구성원의 활동 — 창작, 참여, 거버넌스 기여 등 — 이 블록체인 상에서 정량화되고, 식별 가능하며, 거래 가능한 평판 점수(Reputation Mark)로 기록된다. 이를 통해 개인의 ‘정체성 + 기여도’가 자산화되어, 거버넌스 참여, 자금 조달, 수익 분배 등 다양한 경제적 행위에 직접 연결된다.

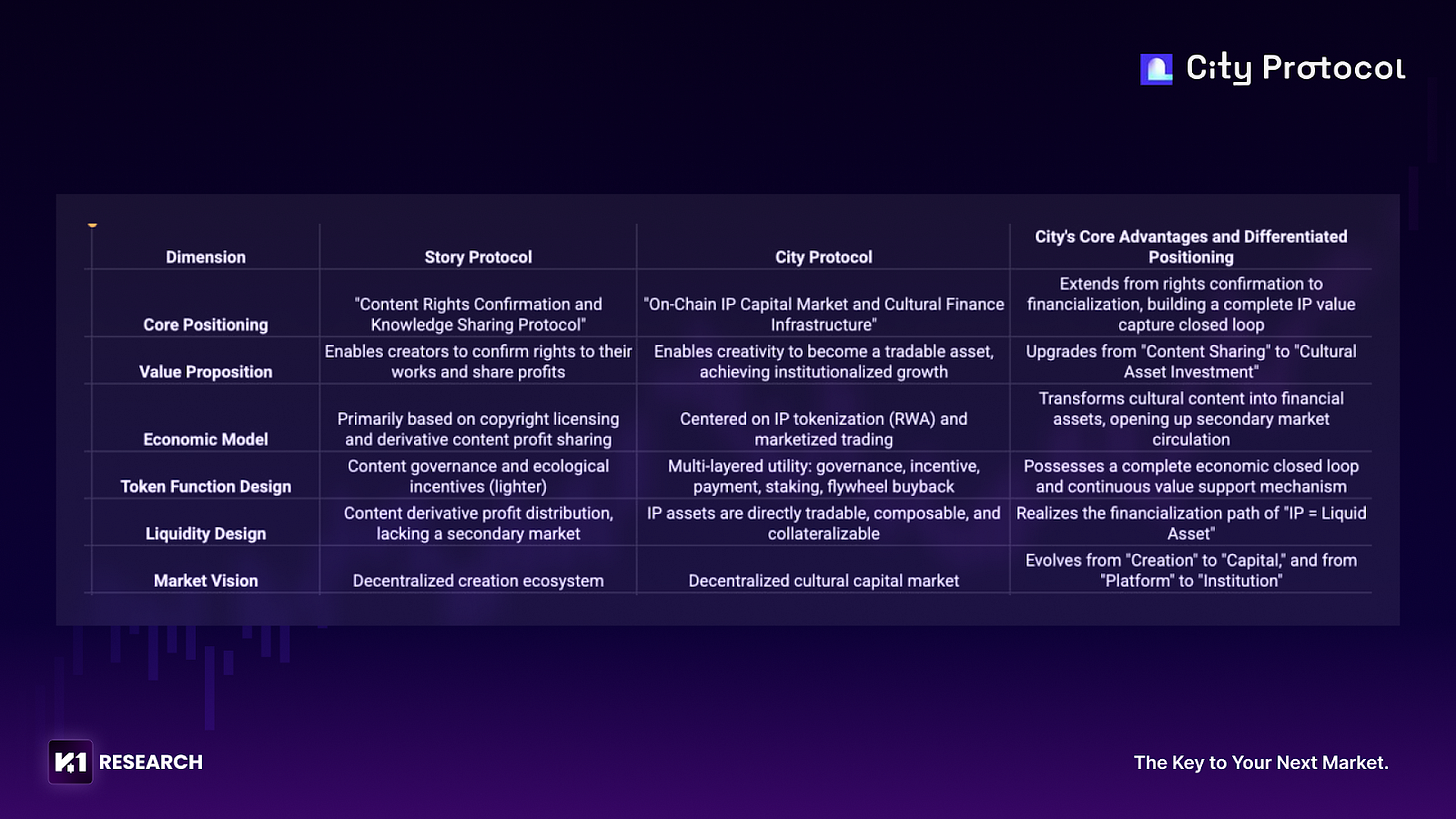

(2) 타 프로토콜과의 비교: Story Protocol과의 차별성

Story Protocol이 콘텐츠 저작권의 온체인화와 지식 공유에 초점을 맞춘 반면, City Protocol은 ‘권리 확인’에서 ‘금융화’까지의 전 과정을 통합한다는 점에서 진일보한 구조를 가진다. 즉, 단순히 “누가 만들었는가”와 “어떻게 저작권을 보호할 것인가”에 머물지 않고, “어떻게 투자하고, 거래하며, 성장시킬 것인가”까지를 제도 설계에 포함시켰다. 이를 통해 창작물이 자산으로, 자산이 시장으로, 시장이 다시 창작으로 순환하는 자생적 생태계를 구현한다.

(3) 순환적 구조: Confirmation → Assetization → Growth → Marketization → Re-confirmation

City Protocol의 생태계는 다음과 같은 폐쇄형 성장 루프를 이룬다:

1. 권리 확인(Confirmation) – 창작물의 원본성과 소유권을 온체인에서 증명

2. 자산화(Assetization) – IP를 NFT 또는 RWA 형태로 발행, 금융자산으로 전환

3. 성장(Growth) – 커뮤니티·AI·프로토콜의 네트워크 효과를 통한 가치 증폭

4. 시장화(Marketization) – 2차 거래 및 자금조달 활성화

5. 재확인(Re-confirmation) – 시장 평가와 커뮤니티 피드백을 통해 가치 재정립

이 순환 구조는 단순한 기술적 혁신이 아니라, 지속적 성장(compound growth)을 가능하게 하는 제도적 프레임워크로 작동한다. 창작자가 만든 콘텐츠가 자산이 되고, 자산은 커뮤니티를 통해 성장하며, 다시 창작으로 이어지는 ‘창작의 자본화 → 자본의 재창작화’의 선순환이 완성된다.

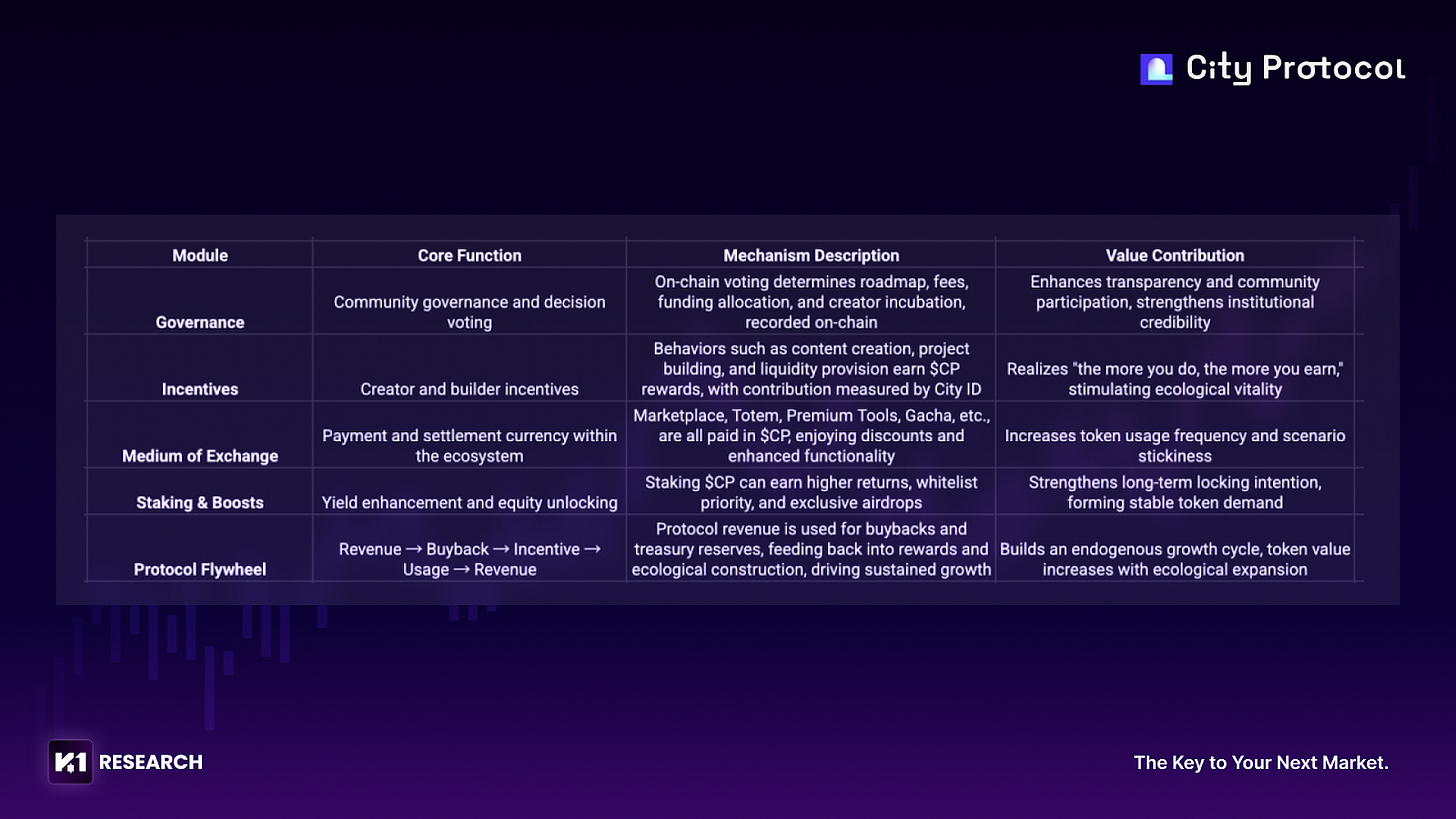

3.3 토크노믹스 시스템: $CP의 구조와 역할

City Protocol의 거버넌스 토큰인 $CP는 단순한 유틸리티 토큰이 아니라, 생태계 전반의 가치 순환을 매개하는 핵심 허브다. 그 설계 원리는 ‘지속 가능한 문화경제 성장’에 있다.

● 창작 인센티브: 신규 IP 발행 및 커뮤니티 참여자에게 $CP 보상 지급

● 가치 축적 메커니즘: 트랜잭션 수수료(기본 2.5%) 중 80%는 온체인 트레저리로 유입되어, 저평가 IP/NFT 매입 및 재판매에 사용

● 토큰 소각 및 재투자: 매매 차익의 50%는 $CP 소각, 나머지 50%는 트레저리로 재투자되어 자생적 순환 유도

● DAO 거버넌스: $CP 보유자는 프로젝트 방향, 인센티브 배분, 자금 운용 등 주요 의사결정에 투표 참여

결과적으로, City Protocol은 단순한 콘텐츠 발행 플랫폼을 넘어 IP가 곧 자산이고, 창작이 곧 투자이며, 참여가 곧 수익이 되는 ‘문화금융 인프라’로 진화한다. $CP는 그 중심에서 창작자·커뮤니티·투자자를 하나의 순환 생태로 연결하며, 문화의 생산과 자본의 순환을 하나의 동일한 시스템 안에서 결합시킨다.

4. 제품 구현 및 파트너 네트워크: 제도 혁신의 실세계 확장

City Protocol의 제도적 비전은 이론적 설계에 그치지 않고, 현실 경제와 연결된 실질적 구현 단계로 진입하고 있다. 그의 자본 구조와 파트너십 체계는 프로젝트의 글로벌 확장성과 지속 가능성을 보여주며, ‘IP 자본시장’이라는 개념이 단순한 아이디어를 넘어 인프라화 단계로 이행했음을 의미한다.

4.1 자본 구조와 파이낸싱: 신뢰의 보증(Endorsement of Trust)

City Protocol은 2025년 5월, Jump Crypto 주도로 Dragonfly Capital, CMT Digital이 공동 참여한 700만 달러 규모의 시드 라운드 투자 유치를 완료했다. 이 세 기관은 각각 Web3 분야의 글로벌 트레이딩 역량, 딥 테크 벤처 자본력, 시장 신뢰도를 대표한다. 이들의 공동 투자는 City Protocol 모델에 대한 단순한 기술적 신뢰를 넘어, “문화자산의 금융화 가능성”이 본격적으로 자본시장에 의해 인정받은 첫 사례로 평가된다.

이번 라운드의 자금은 이후 생태계 확장, 크로스 프로토콜 연동, AI 성장 엔진 고도화 등 중장기 로드맵을 뒷받침하는 기반이 되고 있다. 무엇보다 중요한 것은, 투자의 본질이 ‘모델의 실행 가능성’보다 ‘팀에 대한 신뢰’에서 출발한다는 점이다. City Protocol 팀은 Crypto-native 전문성, 전통 금융 및 엔터테인먼트 산업 경험, 그리고 글로벌 브랜드 운영 역량을 모두 갖춘 융합형 구조를 지닌다. 핵심 멤버들은 Animoca Brands, The Sandbox, Dapper Labs, Memeland 등 대표적 Web3 프로젝트의 전략 설계 및 생태계 구축에 참여한 경력을 가지고 있으며, 동시에 HSBC, MediaAsia, LVMH 등 전통 금융·문화 산업 대기업에서도 실무 경험과 자원 네트워크를 축적해왔다. 이러한 교차적 배경은 City Protocol이 ‘온체인 문화자산화(on-chain cultural assetization)’와 ‘현실경제 자원 연계(real-world resource linkage)’ 사이의 혁신적 브릿지를 구축할 수 있게 만든 핵심 동력이다.

4.2 전략적 파트너 네트워크: 다층적 생태계 연동 구조

City Protocol은 단일 프로토콜이 아닌, 정체성–유동성–AI–인센티브 구조가 상호작용하는 복합 생태계를 구축하고 있다. 이를 위해 다음과 같은 핵심 전략 파트너십 네트워크를 형성했다.

• Trusta.AI — AI 신원 및 보안 검증 파트너

탈중앙화 신뢰 네트워크를 기반으로 AI 평판 레이어(AI Reputation Layer)를 제공한다. 이를 통해 허위 IP 등록, 저작권 침해 등의 리스크를 방지하고, 온체인 창작 행위의 진위성과 신뢰성을 제도적으로 보장한다.

• Meteora — 유동성 및 시장 인프라 공급자

Meteora의 DBC(Double Bonded Curve) 모델은 IP 자산의 발행 안정성과 거래 유동성을 지원한다. 이를 통해 IP 토큰 시장의 초기 유동성 확보 및 가격 안정화가 가능해진다.

• Card3 — 소셜 아이덴티티 프로토콜 파트너

AI 기반의 소셜 네트워크 시스템을 제공하며, Card3 보유자는 City Protocol 생태계 내에서 프리미엄 접근 권한을 획득한다. 이를 통해 문화 기반의 사회적 경제(Social Cultural Economy)를 활성화한다.

• Pieverse — AI 태스크 매칭 및 수익 프로토콜

Pieverse는 TimeFi(시간 기반 파이낸스) 메커니즘을 통해 커뮤니티 태스크, 보상, 인센티브 구조를 투명하게 공개한다. 이를 통해 “과업이 곧 경제가 되는(Task-as-Economy)” 미시적 자생 생태계를 형성한다.

이와 같은 다층적 파트너십은 City Protocol이 ‘IP 자본시장(IP Capital Market)’을 단순한 개념이 아닌, 실행 가능하고 확장 가능한 온체인 제도 시스템으로 구체화하는 데 결정적 역할을 한다. 즉, City Protocol은 기술적 혁신을 넘어 신뢰·유동성·정체성·AI를 하나의 문화금융 네트워크로 통합하여, Web3 시대의 새로운 제도적 기반을 구축하고 있다.

4.3 프로젝트 가치 평가

City Protocol의 핵심 가치는 콘텐츠 확인(Content Confirmation) → 지식재산(IP) 자산화 → IP 금융화(IP Financial Marketization)에 이르는 완전한 체인을 구축함으로써, 문화 자산의 온체인 전환(on-chain transformation) 인프라 역할을 수행한다는 점에 있다. 세계지식재산기구(WIPO)에 따르면, 글로벌 IP 잠재 가치는 막대하며, 온체인 침투율이 단 1%에 불과하더라도 약 60억 달러 규모의 시장이 형성될 수 있다.

동시에, 자산 토큰화는 빠르게 확대되고 있으며, 향후 글로벌 시장은 연평균 40% 이상의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.

이러한 시장 환경에서, 크리에이터 이코노미의 부활은 온체인 문화 자산의 성장 모멘텀을 충분히 제공한다. 또한, AI 도구를 통한 권리 확인, 발행, 수익 분배 과정은 자산 유동성과 시장 효율성을 가속화한다. City Protocol은 블록체인 기술과 결합하여, 창작자에게 권한을 부여하는 동시에, 제도적 신뢰 및 인센티브 메커니즘을 통해 문화 자산의 정량화, 유통, 가치 상승을 실현하며, 장기적 성장 잠재력이 매우 높다는 평가를 받는다.

경쟁 프로젝트인 Story Protocol(FDV 약 56억 달러)과 비교했을 때, City Protocol은 TGE 이전 단계에서 상대적으로 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며, 드문 서사적(Narrative) 및 제도적(Institutional) 혁신 우위를 모두 갖춘 프로젝트라는 점이 특징이다.

프로젝트 생태계가 성숙하고 문화 자산 거래 시나리오가 현실화될 경우, 가치 중심(Value Center)은 큰 도약을 이룰 것으로 기대된다. 더 나아가, 선견적 유동성 설계 및 토크노믹스(tokenomics) 철학을 갖춘 City Protocol은, IP 자산화와 RWA(Real World Asset) 통합 측면에서 더욱 강력한 잠재력을 보여주며, 장기적으로 Story Protocol을 넘어서는 생태계 성장과 가치 흡수 능력을 발휘할 것으로 전망된다. 문화 자산 기반 모델은 온체인 응용의 경계를 확장하며, 블록체인 경제에 새로운 성장 동력을 불어넣을 것으로 평가된다.

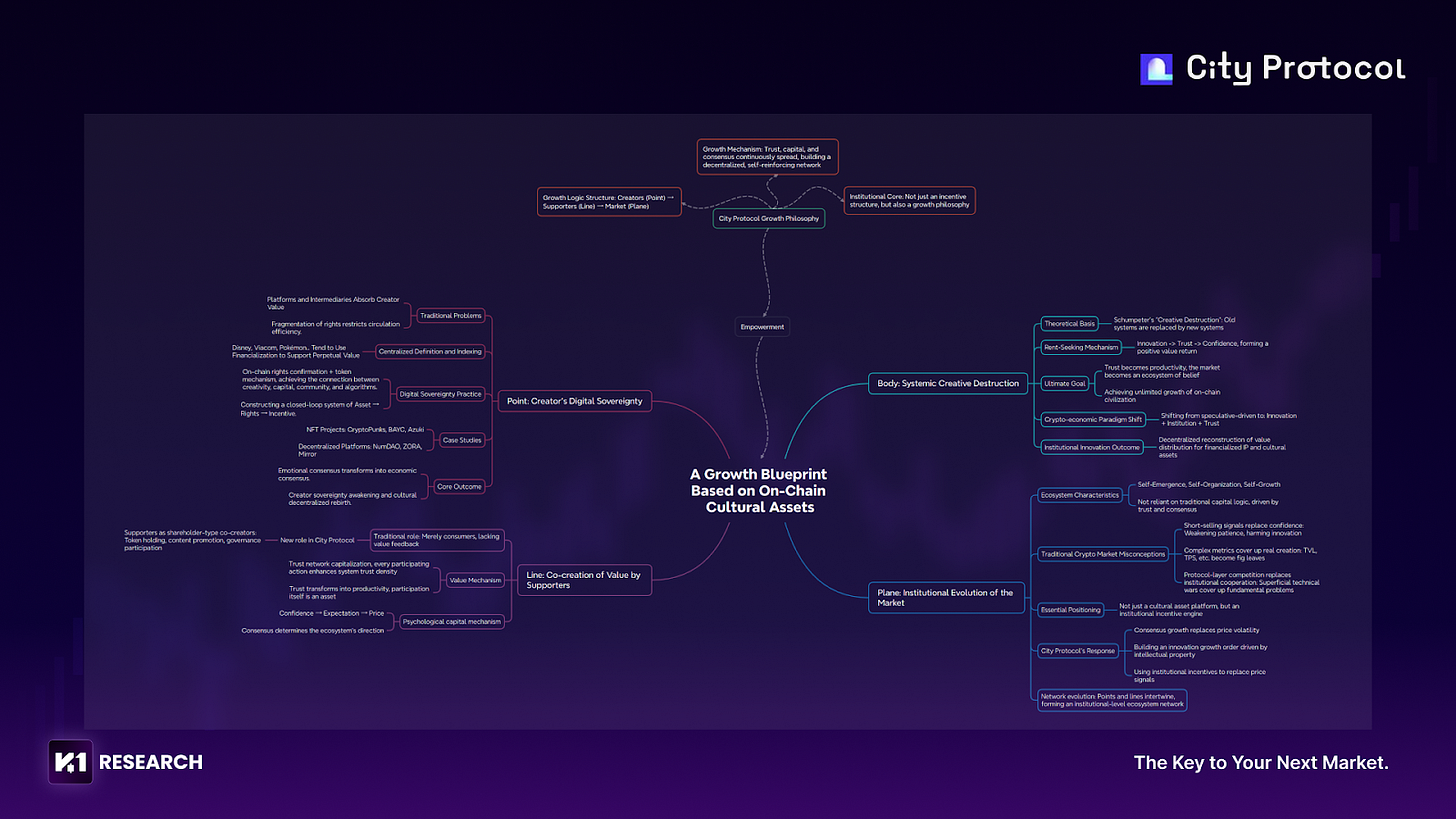

5. 온체인 문화 자산 기반 성장 설계: 점(Point)에서 선(Line), 선에서 면(Surface)으로

City Protocol의 제도적 핵심은 단순한 인센티브 구조가 아니라 성장 철학이다. “창작자(Point) — 서포터(Line) — 시장(Surface)”이라는 논리적 프레임워크를 통해, 신뢰와 자본, 합의가 지속적으로 확산되는 탈중앙화·자기강화 성장 네트워크를 구축한다. 이 구조는 제도 설계의 논리적 결과이자, 블록체인 경제의 ‘무한 성장’ 이론을 구체화한 사례로 평가된다.

(1) Point: 창작자의 디지털 주권

전통적 문화 시스템에서 창작자의 가치는 플랫폼과 중개자에게 흡수되기 쉽고, 창작물의 경제적 전환은 제한적이며, 저작권·라이선스·로열티 권리의 파편화로 유통 효율이 낮았다. 반면, 디즈니, 스튜디오 지브리, 포켓몬과 같은 다수의 수십억 달러 규모 문화 브랜드는 체계적 권리 확인과 금융화된 운영을 통해 창작물의 지속적 가치를 증명했다. 그러나 중앙화 모델의 높은 진입 장벽은 창작자를 가치 사슬에서 수동적으로 만들고, 커뮤니티 합의를 경제적 모멘텀으로 직접 전환하기 어렵게 했다. City Protocol은 이를 ‘디지털 주권(Digital Sovereignty)’ 개념으로 해결한다. 온체인 권리 확인과 토큰화 메커니즘을 통해 창작물이 태생적으로 온체인 문화 자산이 되도록 하고, 창작과 자본, 커뮤니티, 알고리즘을 직결하여 Asset → Rights → Incentive의 폐쇄 루프를 형성한다. CryptoPunks, BAYC, Azuki 등 초기 NFT 프로젝트와 NounsDAO, ZORA, Mirror 같은 탈중앙화 내러티브 플랫폼은 블록체인 문화 IP의 공동 창작 가능성을 이미 입증했다. City Protocol은 이러한 분산된 문화 에너지를 제도화하여, 감정적 합의를 경제적 합의로, 문화적 표현을 금융 자산으로 전환하며 창작자의 주권을 실현한다—즉, 점(Point)의 각성과 문화의 탈중앙적 재탄생이다.

(2) Line: 서포터의 가치 공동 창출

“선(Line)”은 “점(Point)”을 연결하며 커뮤니티 참여와 공동 창작을 의미한다. 전통 시장에서 서포터는 단순 소비자에 불과하지만, City Protocol에서는 주주형 공동 창작자로서 토큰 보유, 콘텐츠 홍보, 거버넌스 참여, 2차 시장 활동을 통해 생태계에 유동성과 합의를 제공한다. 이 공동 창작 관계는 본질적으로 신뢰 네트워크를 자본화한다. 모든 행위가 시스템의 신뢰 밀도를 강화하고, 네트워크 효과를 가속·복리화한다. 알고리즘은 신뢰를 생산성으로 전환하며, 참여 자체가 자산이 된다. 경제적으로, 이는 블록체인 자기주행 심리자본 메커니즘과 동일하다: 신뢰가 기대를 만들고, 기대가 가격을 형성하며, 커뮤니티 합의가 생태계 방향성을 결정한다.

(3) Surface: 시장의 제도적 진화

“점(Point)”과 “선(Line)”이 얽혀 네트워크를 형성하면, 시스템은 단순 개인의 집합을 넘어 고차원적 ‘면(Surface)’을 구성한다. 이 면은 자율적 거버넌스, 자율적 자금 조달, 자율적 성장이 가능한 탈중앙 생태계로 나타난다. City Protocol의 가치는 단순 IP 거래 플랫폼을 넘어, 자기 진화형 제도 아키텍처로 기능한다. 중앙화된 가치 평가나 전통적 자본 논리에 의존하지 않고, 기초 신뢰의 수직적 전달과 커뮤니티 합의의 수평적 흐름을 통해 진정한 내생적 성장을 실현한다.

기존 암호화폐 시장의 구조적 오류

최근 몇 년간 암호화폐 시장은 본래 탈중앙화 비전에서 벗어나, 지표 고착화, 수치화, 투기의 자기 증식적 사이클에 갇혔다.

1. 시장 신뢰를 ‘숏 시그널’로 대체: 단기 변동성 중심의 차익 거래 논리가 지배하며, 장기 혁신 가치는 무시됨. 가격은 생성되지만 신뢰는 약화된다.

2. 창작을 ‘복잡 지표’로 대체: L1/L2, TPS, 오라클, TVL 등 기술 지표 중심 평가로 창의력이 숨겨지고, 프로젝트 가치는 알고리즘과 유동성 순위로 결정됨.

3. 제도적 협업을 ‘프로토콜 경쟁’으로 대체: 기술 스택 경쟁에 집중되어 혁신·커뮤니티·신뢰 구조에 대한 시스템적 인센티브 부족을 가림.

City Protocol은 이러한 오해와 한계를 넘어서는 대응이다.

목표는 외부 가격 신호를 추적하는 것이 아니라, 지식재산 기반 혁신 성장 질서를 구축하는 것에 있다. 자본 투기를 제도적 인센티브로, 가격 변동성을 합의 성장으로 대체하며, 미시 혁신 → 거시 성장의 에너지 전환을 실현한다.

(4) Body: 점-선-면 → 시스템적 창조적 파괴

창작자(Point)의 혁신 에너지가 커뮤니티(Line)를 거쳐 시장(Surface)으로 전달되면, 생태계는 자기강화 단계에 진입한다. 혁신이 신뢰를 만들고, 신뢰가 혁신에 다시 피드백되며, 폐쇄 루프를 형성한다.

이는 경제학자 Joseph Schumpeter가 말한 창조적 파괴(Creative Destruction)를 그대로 구현한 사례다. City Protocol은 IP 금융화와 문화 자산 탈중앙화를 통해 시장 가치 분포를 재구조화하며, 블록체인 경제를 투기 중심에서 혁신·제도·신뢰 중심으로 전환한다.

궁극적으로, 점-선-면(Point-Line-Surface) 삼위일체 구조는 문화 자산의 경계를 확장할 뿐 아니라, 암호화폐 경제의 전체 성장과 탈중앙화를 촉진한다.

이 과정에서 City Protocol은 성장의 정의를 재설정한다:

● 성장은 제도적 혁신에서 발생

● 신뢰는 생산성이 된다

● 시장은 신념 생태계가 된다

궁극적 목표는 제도적 혁신을 엔진으로 온체인 문명의 무한 성장을 실현하는 것이다.

6. 미래 전망: 온체인 문화 자산의 부활

City Protocol의 의미는 단순히 지식재산(IP)을 온체인화하는 데 있지 않다. 보다 중요한 점은 제도적 혁신 패러다임을 제시한다는 데 있다. 이는 새로운 시대의 도래를 알린다: 문화는 금융화되고, 혁신은 자본화되며, 신뢰는 제도화된다.

6.1 문화 자산의 금융화 물결

DeFi가 전통 자본시장을 온체인으로 전환했다면, City Protocol은 문화 및 내러티브 자산의 온체인 르네상스를 주도한다. DeFi 모델에서 자본 흐름과 담보 구조가 재편되며, 자본은 은행 시스템 의존에서 해방되었다. City Protocol에서는 창작과 내러티브에 새로운 가치가 부여되며, 문화는 플랫폼 시스템 의존에서 벗어난다.

즉, 모든 아이디어, 모든 내러티브, 모든 합의는 자본화 가능한 문화 자산으로 전환될 수 있다.

창의성이 제도적으로 보호되고, 자본 자산으로 발행되며, 커뮤니티에 의해 거버넌스될 때, 성장 잠재력은 더 이상 기업 규모나 플랫폼 권력에 제한되지 않는다. 대신 네트워크 효과와 제도적 신뢰에 기반한 복리 성장 모델로 전환된다. 문화 산업은 이제 금융의 제2곡선(second curve)에 진입하며, 콘텐츠가 자본을 움직이는 것이 아니라 제도가 문화를 주도하는 단계로 발전한다.

6.2 신뢰 자본(Confidence Capital)의 제도화

거시적 관점에서, 케인즈의 심리적 기대 이론은 블록체인 시장을 이해하는 중요한 단서를 제공한다. 시장의 행동은 종종 합리적 수익이 아닌 미래에 대한 신뢰 기대에 의해 결정된다. 암호경제에서 신뢰는 가장 근본적인 형태의 자산이 된다.

City Protocol은 이러한 신뢰 자본을 제도화한다. IP 권리 확인, 합의 기반 발행, 커뮤니티 인센티브를 통해 심리적 기대를 프로그래밍 가능한 시장 행동으로 전환하며, 신뢰의 정량화, 신뢰의 유통, 혁신의 자본화를 실현한다.

6.3 글로벌 문화 금융화의 진화

앞으로 City Protocol이 대표하는 문화 금융화 트렌드는 글로벌 문화 경제 지형을 재편할 것이다. IP 자산은 지수화(Indexation) 및 금융화(Financialization)되어, 일종의 ‘문화 NASDAQ’과 유사한 개방 시장을 형성한다. 음악, 미술, 영화/TV, 가상 브랜드 등의 IP 자산은 문화 ETF로 패키징되어 글로벌 투자자가 결합 포트폴리오를 통해 직접 문화 자산 배분에 참여할 수 있다.

동시에, 크로스체인 거버넌스와 AI 기반 저작권 중재 메커니즘을 통해 글로벌 지식재산권의 자동 실행이 보장된다. 국가와 지역을 초월한 창작자들은 DAO를 통해 공동 거버넌스 및 수익 공유가 가능해지며, 궁극적으로 창의성을 화폐로, 문화를 가치 단위로 활용하는 온체인 문명(On-chain Civilization)을 구축하게 된다.

이 과정은 현실에서 이미 진행 중이다. City Protocol은 최근 Optics Ventures와 전략적 파트너십을 체결하고, 2026년 홍콩에서 개최될 첫 번째 Comic Con을 공동 추진하며, 기존 Web2 IP를 Web3로 도입하는 실질적 경로를 모색하고 있다. 또한, 2025년 11월 도쿄 아카사카에서 개최되는 Arts, Creatives & Humans Symposium에도 참여하여, Our Hong Kong Foundation, The University of Hong Kong, UAL, The Hong Kong Society of Japan 등 기관과 협력하며, 블록체인의 예술·문화 분야 학제적 적용을 추진한다. 이는 City Protocol의 ‘글로벌 문화 금융화’ 전략적 레이아웃의 공식 출범을 의미하며, 제도 혁신을 기반으로 온체인 문화 경제의 확장을 현실화하고 있음을 보여준다.

7. 온체인 문화 부활: 지식재산 합의에서 제도적 혁신으로

온체인 문화의 르네상스는 암호경제가 단순한 기술 경쟁을 넘어 문명 수준의 혁신으로 전환하고 있음을 보여준다. 여기서 문화는 더 이상 주변적 서사가 아니라, 경제 시스템의 핵심 변수가 된다. 블록체인 경쟁은 단순히 연산력과 자본의 대결이 아니었다. 더 근본적으로는 신뢰 구조와 제도 설계의 경쟁이다.

City Protocol의 독창성은 바로 여기에 있다.

이 프로젝트는 사회적 계약으로서의 “신뢰”를 외생적 의존에서 내생적 메커니즘으로 전환하며, 지식재산(IP)을 정량화, 인센티브화, 프로그래밍화할 수 있도록 한다. IP 권리 확인, AI 기반 신원 검증, 합의 인센티브 시스템을 통해, 창작자의 창의성을 지속 가능한 제도적 배당(Institutional Dividend)으로 전환하고, 커뮤니티 신뢰가 진정한 누적 가능한 경제적 모멘텀으로 기능하도록 한다.

경제학자 더글러스 노스(Douglass North)의 말처럼,

“제도는 혁신의 인센티브를 결정하고, 혁신은 성장의 잠재력을 결정한다.”

이 논리에 따르면, City Protocol은 단순히 문화적 가치 창출 방식을 재구성하는 데 그치지 않고, 블록체인 자체의 성장 로직을 재정립한다.

성장은 더 이상 연산력 증대나 자본 확장에 의존하지 않고, 제도 최적화와 인센티브 조정에서 비롯된다. 과거 플랫폼이 독점하던 문화를 해체하고, 서사를 자산으로, 창의성을 투자 대상으로 전환함으로써, 문화와 금융의 온체인 융합을 실현한다.

거시적 관점에서 City Protocol은 문화 금융화 시대의 창조적 파괴자(Creative Disrupter)다. 문화는 출발점이 되고, 제도는 경로가 되며, 신뢰는 핵심 변수로 작용하여, 블록체인 경제를 기술 서사에서 사회 서사로, 자본 경쟁에서 신뢰 기반 협력으로 이동시킨다.

이는 단순한 제도 혁신을 넘어 문명적 진화(Civilizational Evolution)에 해당한다. 자본은 다시 제도 논리에 복귀하고, 제도는 혁신을 다시 지원하며, 신뢰는 새로운 형태의 생산력으로 부활한다.

0

안내사항

- (주)토큰포스트에서 제공하는 리서치에 대한 저작권 및 기타 지적재산권은 (주)토큰포스트 또는 제휴 파트너에게 있으며, 이용자를 위한 정보 제공을 목적으로 합니다.

- 작성된 내용은 작성자 본인의 견해이며, (주)토큰포스트의 공식 입장이나 의견을 대변하지 않습니다.

- (주)토큰포스트는 리서치 및 관련 데이터를 이용한 거래, 투자에서 발생한 어떠한 손실이나 손해에 대해서 보상하지 않습니다.

- 가상자산은 고위험 상품으로써 투자금의 전부 또는 일부 손실을 초래 할 수 있습니다.

기술 카테고리 리서치

더보기

리서치 삭제

글 삭제 후 복구가 불가능 합니다. 삭제하시겠습니까?

9

9

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 528회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/0l6qk9c4ub.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 527회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/6ndj5dyz0f.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 526회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qhaxcpku8t.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 525회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rx65p108a9.jpeg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)