국내 연구진이 뇌의 신경 구조에서 착안한 이미지 센서 기술을 개발하면서, 인공지능(AI) 분야에서 새로운 전환점이 될 수 있는 가능성을 열었다. 이 기술은 기존 영상 센서와 달리 추가 학습 없이도 복잡한 환경 변화에 안정적으로 대응할 수 있는 것이 특징이다.

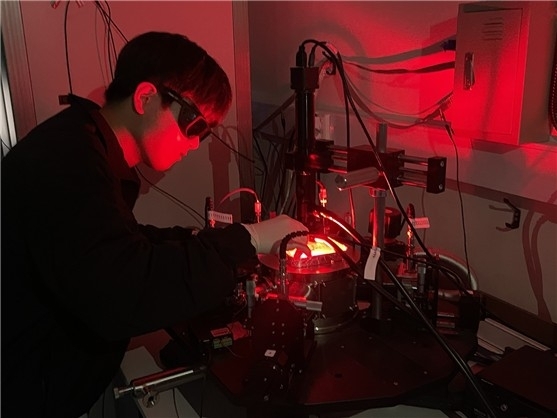

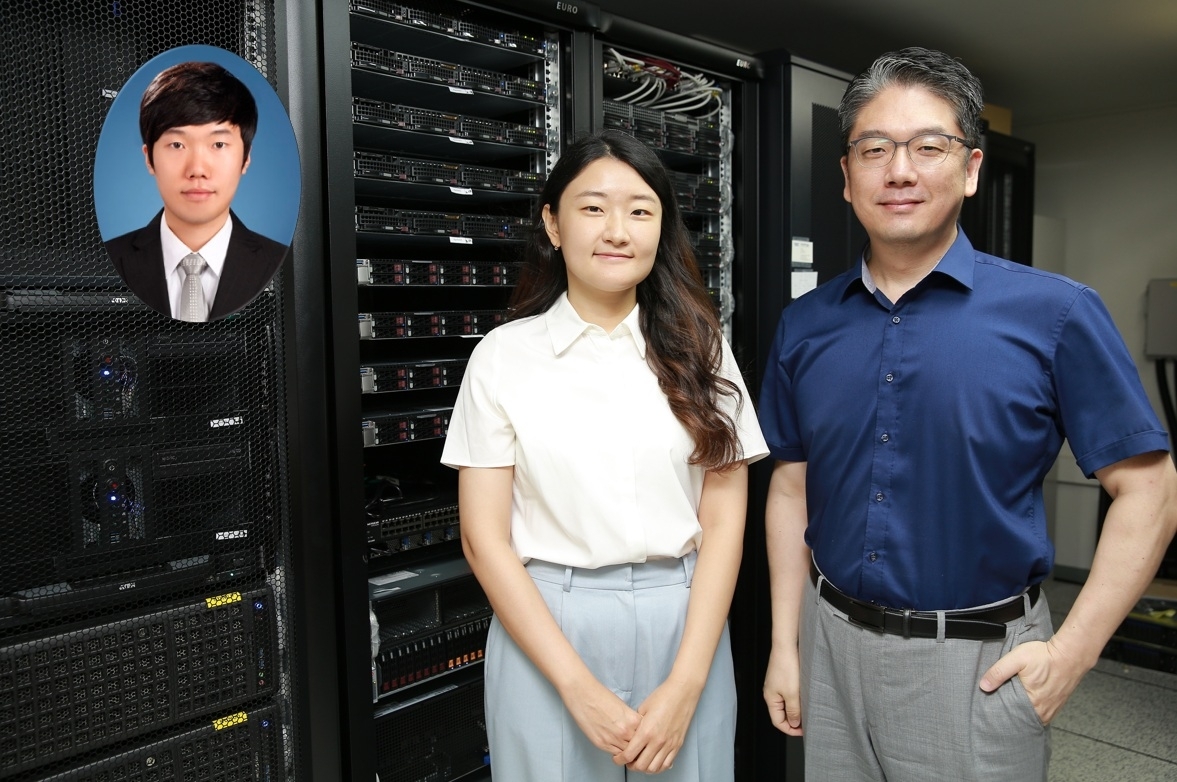

한국과학기술원(KAIST) 송영민 교수와 광주과학기술원(GIST) 강동호 교수 공동 연구팀은 8월 18일, 외부 환경 변화에 강한 뇌 모사형 이미지 센서 개발에 성공했다고 발표했다. 한국연구재단의 지원을 받아 진행된 이번 연구는 빛의 강도가 크게 달라지는 상황에서도 별도의 데이터 보정 없이 정상 작동이 가능하다는 점에서 주목을 받고 있다.

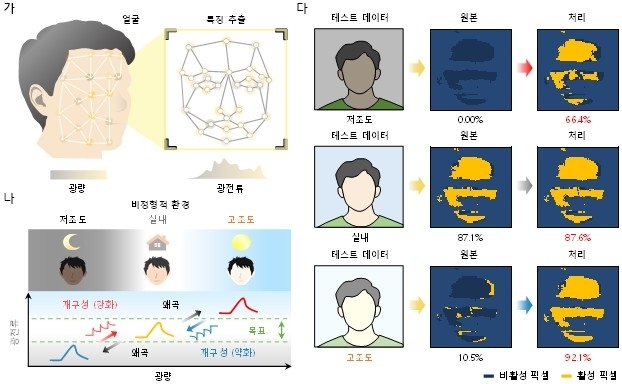

기존 이미지 센서는 실리콘 기반의 CMOS(상보성 금속 산화물 반도체) 기술을 바탕으로 만들어졌는데, 이 방식은 각 픽셀에서 들어오는 빛을 개별적으로 처리한다. 이러한 구조는 빛의 변화가 급격한 날씨나 조명 환경에서 노출 과다로 정보가 손상되는 문제가 있었다. 이를 해결하려면 별도의 소프트웨어 보정이 뒤따라야 했다.

연구팀은 이 같은 한계를 극복하기 위해 인간 두뇌의 시냅스와 아교세포 작용을 모사한 새로운 형태의 광소자(빛에 반응하는 전자 소자)를 개발했다. 강유전체라고 불리는 특수 물질을 활용했는데, 이는 자극이 사라져도 한 번 저장된 상태를 비교적 오랫동안 유지할 수 있는 성질이 있다. 이 성질 덕분에 해당 센서는 주변 밝기 변화에 따라 수집된 정보의 유지와 증폭, 억제가 가능하다.

실제 실험에서는 기존 인공지능 학습 없이도 극단적인 밝기 차이 환경에서 얼굴 인식 기능을 안정적으로 수행할 수 있었다. 다시 말해, 인간처럼 외부 자극에 빠르게 적응할 수 있는 뇌신경형 센서 기술의 구현이 가능해진 것이다. 송영민 교수는 이번 성과에 대해, 전기적으로만 활용되던 강유전체를 뉴로모픽 반도체(뇌신경을 본뜬 구조의 반도체) 기술로 확장한 데 의미가 있다고 설명했다. 자율주행 차량이나 스마트 로봇 같은 고난도 환경 인식이 필요한 분야에 활용될 수 있을 것으로 전망된다.

이번 연구 결과는 지난 7월 28일, 재료과학 분야 세계적인 권위지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈’ 온라인판에 게재됐다. 연구의 응용성이 높다는 평가가 이어지는 가운데, 뇌신경 기반 센서 기술이 차세대 AI 하드웨어 개발의 주요 축으로 부상할 가능성도 제기되고 있다. 향후 이 기술이 상용화 단계를 넘어 인공지능 분야의 실환경 적응력 향상에 기여할 수 있을지 주목된다.

1

1

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 511회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/fv9w3v1x7g.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 510회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/z06dizl1jg.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 508회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/gw1dm61ji8.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 507회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/xrxh0prwmk.jpeg)

![[기고] AI 에이전트 기술의 전자거래 산업 활용, 안정성 확보 및 제도 개선 방안](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/ypmtas2mdb.jpg)