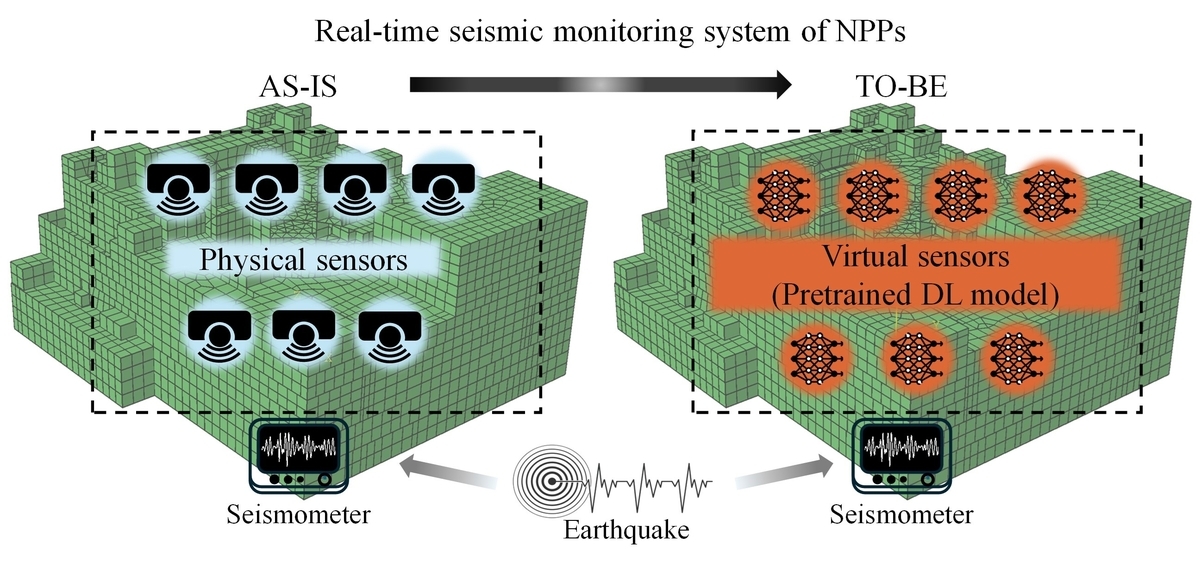

지진 발생 시 원자력발전소 설비 전반의 피해 상황을 단일 센서만으로도 실시간 추정할 수 있는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 기존에는 수백 개의 센서를 설치해야 했던 진동 분석 작업을 인공지능이 대체하면서, 원전의 안전 진단 방식에 획기적인 전환이 기대된다.

울산과학기술원(UNIST)은 한국표준과학연구원과 공동 연구를 통해 원전 내 보조 건물의 139개 지점에서 발생하는 진동을 하나의 센서로도 예측할 수 있는 인공지능(AI) 모델을 개발했다고 9월 30일 밝혔다. 이 기술은 센서가 실시간으로 측정한 지진 데이터를 AI가 해석해 단 0.07초 안에 각 지점의 진동 강도를 추정하는 방식이다. 여기서 분석되는 ‘가속도 응답’은 설비가 지진에 의해 얼마나 빠르고 강하게 흔들렸는지를 나타내는 핵심 지표다.

기존의 지진 대응 방식은 각 설비 주변에 물리적 센서를 직접 설치해 진동을 측정하는 방식이었다. 하지만 원전 내부는 방사선 통제가 엄격하게 이뤄지는 구역이기 때문에, 센서 설치와 유지보수 자체가 큰 비용과 위험을 수반한다. 이번 기술은 이러한 한계를 AI로 극복함으로써, 센서 한 개만으로도 건물 전체의 진동 상태를 입체적으로 분석할 수 있다는 점에서 파괴적 기술로 평가된다.

이번에 개발된 AI 모델은 다양한 지진 진동 패턴을 학습한 덕분에 느린 흔들림부터 빠른 떨림까지 폭넓은 주파수 대역에서 진동 응답을 예측할 수 있다. 게다가 인위적 잡음을 섞은 시험 환경에서도 예측 오차율이 4% 이내에 머물렀고, 실제 강진 기록을 활용한 검증에서도 미국과 한국의 원전 설계 기준을 만족하는 정확도를 보였다. 이는 기존 방법보다 효율성과 정확도 면에서 모두 진일보한 성과로 꼽힌다.

이 기술은 지난달 국제 학술지인 ‘컴퓨터 에이디드 시빌 앤 인프라스트럭처 엔지니어링’ 온라인판에 소개됐으며, 연구를 주도한 이진구 UNIST 연구원은 원자로 구조역학 분야 국제학회에서 ‘젊은 연구자상’에 입선했다. 연구진은 향후 이 모델을 통해 원전 이외에도 대형 산업설비나 고층빌딩 등 지진에 취약한 구조물의 실시간 감지 및 대응 시스템에 활용할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

이 같은 기술 발전은 앞으로 지진에 대한 대응 속도를 크게 높이고, 유지관리 비용을 절감하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 지진 발생 후 어떤 지점의 설비를 우선 점검해야 하는지를 정밀하게 제시할 수 있어, 위험 대응의 효율성과 안전성을 동시에 높일 수 있다는 점에서 의미가 크다.

0

0

![[크립토 인사이트 #16] 비트코인 STH 9만 달러 붕괴 속 '극단적 공포'…물밑에선 '1경 7천조' 토큰화 머니 혁명 진행 중](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/jpd20aq4ge.jpg)

![[자정 뉴스브리핑] 블랙록, 코인베이스에 비트코인 1270개와 이더리움 1만5409개 입금 外](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/iqfns2jkrz.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 537회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/4twwawrak9.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 536회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/3zpnuqh8qh.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 535회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/h11k1htgnt.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)