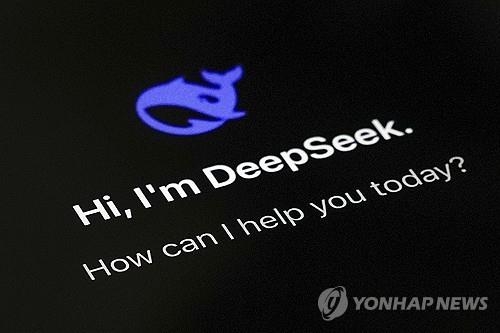

중국이 오픈소스 기반 인공지능(AI) 모델을 앞세워 글로벌 기술 지형을 재편하려는 전략이 미국 실리콘밸리와 정부 고위층에 위협으로 다가오고 있다. 자국 기술에 의존하지 않고도 널리 활용 가능한 AI 모델을 통해 중국이 기술 주도권 확보에 속도를 내는 가운데, 미국도 뒤따라 오픈소스 전략을 고심하는 모습이다.

월스트리트저널이 8월 12일 보도한 바에 따르면, 중국은 최근 몇 달 사이 알리바바의 ‘큐원(Qwen)’과 스타트업 딥시크의 ‘R1’ 등 오픈소스 또는 '오픈 웨이트' 인공지능 모델을 잇달아 내놓으며 시장을 긴장시키고 있다. 오픈 웨이트 모델은 AI가 학습을 통해 얻은 가중치 등의 데이터를 공개해 개발자들이 이를 자유롭게 활용하고 수정할 수 있도록 한 형태로, 완전하게 공개된 오픈소스 모델에 비해 다소 제한적이지만 접근성과 유연성 면에서 높은 평가를 받고 있다.

기존에 폐쇄형 시스템을 고수하던 미국 기업들도 중국의 파상적 행보에 자극을 받은 듯 보인다. 이달 들어 미국의 오픈AI는 ‘GPT-oss-120b’와 ‘GPT-oss-20b’라는 오픈 웨이트 모델을 처음 공개하며 대응에 나섰는데, 이는 중국발 압박이 초래한 선제적 조치로 보는 해석이 많다. 중국 내 AI 생태계는 단순한 기술 경쟁을 넘어서 전략적 독립성을 추구하는 정책 기조 속에서 성장하고 있는 것이 특징이다.

중국 당국은 인공지능뿐 아니라 운영체제, 반도체 설계, 소프트웨어 공학 등 주요 기술 분야에서 오픈소스 연구 개발을 장려하고 있다. 기술 차단 가능성 등 지정학적 리스크를 감안해 해외 기술 의존도를 낮추고 자체 생태계를 키우는 전략이다. 분석 기관 옴디아는 이를 '전략적 대체 수단이자 비상 자원' 확보 차원으로 평가하며, 이에 대한 미국의 경계심이 커지고 있다고 진단했다.

현재 오픈소스 AI 모델들은 특히 아시아권 기업과 개발자 사이에서 빠르게 확산 중이다. 동남아 최대 은행인 OSBC는 문서 요약, 코드 작성, 트렌드 분석 등 다양한 업무에 중국의 오픈소스 AI 모델을 활용하고 있으며, 일본 개발자들 역시 미국 모델보다 중국 모델이 자국 문화와 언어에 더 민감하고 정교하다는 반응을 보이고 있다. 이는 글로벌 AI 경쟁에서 단순 기술력 이상의 ‘현지화 경쟁력’이 중요하다는 점을 시사한다.

한편, 리서치 기관 아티피셜 애널리시스는 최근 분석에서 알리바바의 최신 모델이 성능 지표에서 오픈AI 모델을 앞섰다고 밝혔다. 다만 성능 향상의 대가로 컴퓨팅 자원이 두 배 이상 소모된다는 점에서 효율성 문제는 여전히 남아 있다. 미국의 아마존웹서비스(AWS)는 오픈AI의 모델이 더 비용 효율적이라는 입장을 밝히며, 시장에서는 단순한 기술 성능뿐 아니라 운영 비용과 확장성도 주요 경쟁 요소로 떠오르고 있다.

이 같은 흐름은 기술적 우위 자체보다는 접근 가능성과 유연성, 그리고 문화적 적합성이 글로벌 AI 경쟁의 핵심 기준이 되고 있음을 보여준다. 미국이 안드로이드와 같은 오픈소스 기반 플랫폼으로 시장 지배력을 확대했던 과거 모델처럼, 이제는 인공지능 분야에서도 오픈소스 전략이 게임 체인저가 될 가능성이 커지고 있다. 이에 따라 주요 기술 강국들 간의 오픈소스 주도권 경쟁이 앞으로 더 치열하게 펼쳐질 전망이다.

0

0

![[크립토 인사이트 EP.20] 비트코인 4만8천달러 시나리오 vs M2 재확장…공포 속 데이터는 무엇을 말하나](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/we0wgyifi8.jpg)

![[토큰분석] 암호화폐 시장에서 '진짜 돈'이 빠지고 있다… USDT 시총이 보내는 경고 신호](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/fnpcwelqa5.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 541회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/g27ndxvfxv.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 540회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/s74dobfws9.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 539회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/celz7zpk2n.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 538회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/jxqkx5yb5c.jpg)