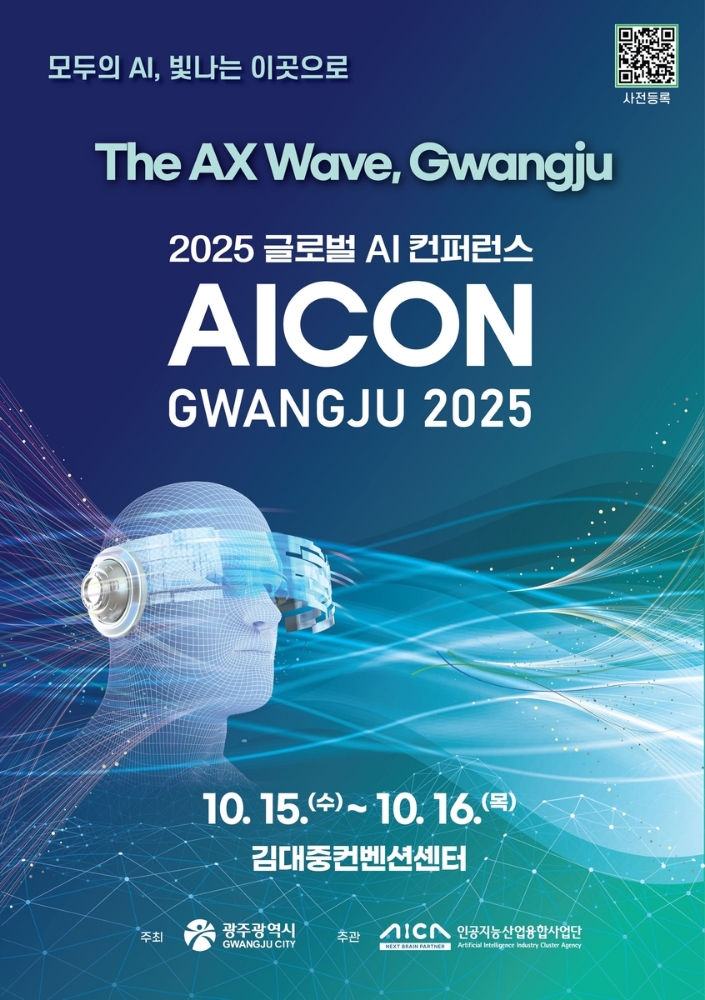

국가 AI컴퓨팅센터 유치전에서 고배를 마신 광주광역시가 그동안 추진해온 인공지능 중심도시 조성 전략에 제동이 걸릴 위기에 처했다. 핵심 인프라 없이 진행되는 AI 성장 전략이 과연 지속 가능할지에 대한 근본적인 우려가 제기되고 있다.

광주시는 지난 2020년부터 AI 산업의 거점 도시로 탈바꿈하기 위해 인공지능 집적단지를 조성하고, 관련 연구∙교육기관과 기업을 유치해왔으나, 이번 유치 실패로 인해 그 추진력에 차질이 생길 가능성이 높아졌다. 실제로 4천300억 원이 투입된 1단계 인프라 조성에 이어, 올해부터는 6천억 원 이상이 들어가는 2단계 실증 사업이 진행되고 있지만, 이러한 후속 사업의 기반이 불안정해졌다는 분석이 나온다.

현재 광산구 일대에 형성된 AI 집적단지에는 160개의 AI 관련 기업과 함께, 정부 출연 연구기관인 한국전자통신연구원(ETRI), 인공지능산업융합사업단(AICA), AI사관학교 등 교육기관이 입주해 인력과 기술이 한 데 모인 클러스터를 형성하고 있다. 여기에 더해, 전국 323개 기업이 투자협약을 맺고 입주를 준비 중이다. 하지만 AI 연산에 필수적인 컴퓨팅 파워를 제공할 국가 AI컴퓨팅센터 유치가 무산되며, 이 같은 산업 생태계의 발전에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 커지고 있다.

특히 광주시가 추진 중인 대규모 실증 사업은 엄청난 컴퓨팅 연산 능력을 전제로 하며, 초당 1엑사플롭스(EF) 수준의 연산 능력을 가진 국가 AI컴퓨팅센터가 사실상 필수적이다. 현재 광주에 구축된 AI 데이터센터는 88.5 페타플롭스(1페타플롭스는 초당 1천조 번 연산)의 처리 능력을 갖춰 상대적으로 연산력이 턱없이 부족한 상황이다. 이로 인해 입주 기업들이 타 지역으로 이전하거나 신규 투자가 주춤할 가능성도 배제할 수 없다.

광주시와 지역 기업, 시민들은 그동안 센터 유치를 위해 서명운동과 결의대회 등 범시민적 에너지를 모아왔던 만큼, 이번 유치 실패에 대한 실망감도 적지 않아 보인다. 이에 지역에서는 기존 인프라를 바탕으로 정부의 추가 지원을 이끌어내고, 인접한 전남권과의 협력을 통해 새로운 도약을 모색해야 한다는 주장이 확산되고 있다.

이 같은 흐름은 향후 정부의 지역 균형 발전 정책 및 디지털 산업 육성 전략과도 맞물리면서, 광주의 AI 생태계가 다시 회복세를 탈 수 있을지 귀추가 주목된다. 컴퓨팅 인프라 확보 여부는 단순한 기술 문제가 아니라, 지역 기업의 생존과 산업 기반의 안정성에 직결되는 만큼, 중앙 정부와의 협력 확대가 필요한 시점이다.

0

0

![[사설] 월가의 비트코인 행렬, ‘화폐 대전환’의 서막](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/hvsrbvvk6v.jpg)

![[모닝 시세브리핑] 암호화폐 시장 혼조세… 비트코인 90,212달러, 이더리움 3,109달러](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/vl9qjcwzlk.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 490회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/hinl1077xr.jpeg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 489회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/6rb73ok3c3.jpeg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 488회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/us5um50ulw.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 487회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/685fnpghrs.jpeg)

![[웹3대전망]](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/utd4o5pbjz.jpg)

![[사설] 미국은 '1,000조 원' 빗장을 열었는데... 한국은 아직도 '입법 대기실'인가](https://f1.tokenpost.kr/2025/12/6atax301d3.webp)