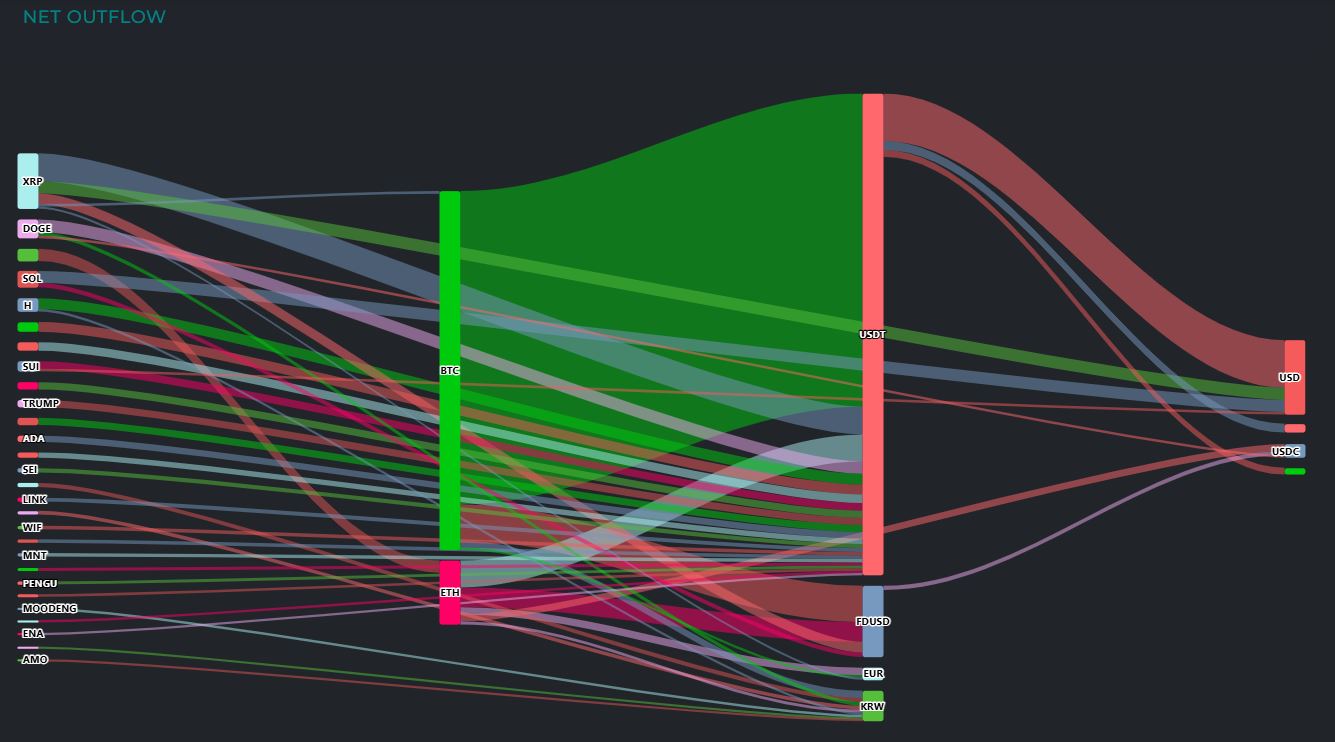

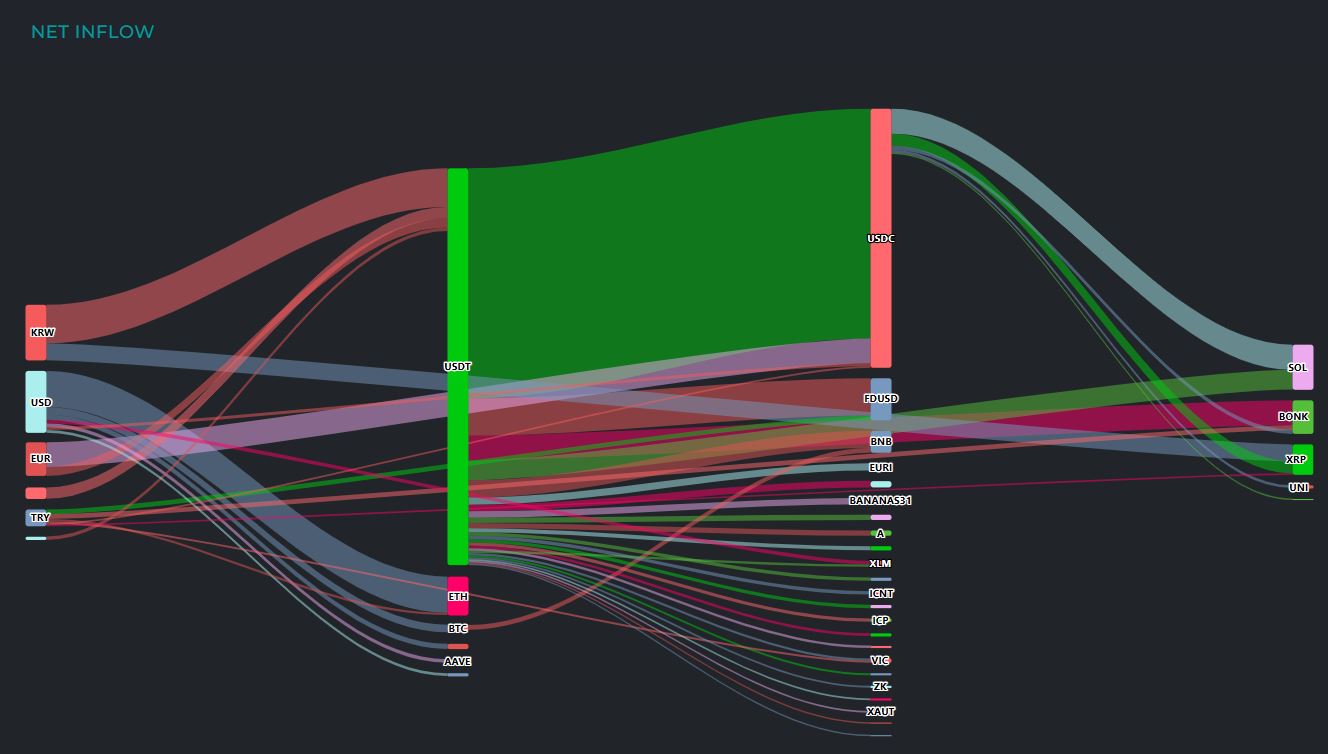

암호화폐 시장에서 자금의 유입과 유출 흐름은 투자자들의 심리와 선호를 보여주는 핵심 신호다. 온체인 트랜잭션과 통화별 자금 흐름을 시각화한 '생키 다이어그램(Sankey Diagram)'을 기반으로, 원화·달러 등 특정 통화로 유입된 자금이 어떤 암호화폐로 이동하는지를 추적해 정리한다. 입출금 통화와 거래소 데이터를 통해 국가별 투자 성향을 간접적으로 파악할 수 있다. [편집자주]

최근 암호화폐 시장에서 테더(USDT)를 중심으로 한 복합적인 자금 흐름이 포착됐다. 원화(KRW), 달러(USD), 유로(EUR) 등 주요 법정화폐에서 테더로 유입된 자금은 다시 솔라나(SOL), 본크(BONK), 리플(XRP) 등 알트코인으로 분산되는 경향을 뚜렷하게 나타냈다.

8일 크립토미터(cryptometer)에 따르면 지난 24시간 동안 한국 원화(KRW) 기반 유입 자금은 1370만 달러로 집계됐다. 상당 부분은 테더(USDT)와 리플(XRP) 두 자산으로 분산되는 흐름을 보였다.

먼저, 원화 자금의 주요 흐름은 'KRW → USDT' 경로였다. 원화에서 유입된 테더 규모는 약 1050만 달러로, 전체 테더 유입 규모(7220만 달러)의 약 14.5%를 차지했다.

이는 글로벌 거래소 대부분이 USDT 마켓을 중심으로 운영되는 만큼, 국내 투자자들이 유동성 높은 테더 기반 거래 환경을 선호하고 있음을 보여준다.

테더로 유입된 자금은 이후 USDC(약 4100만 달러)로 환전되며 다시 솔라나(SOL), 본크(BONK), 리플(XRP), 유니스왑(UNI) 등 다양한 알트코인으로 분산되는 흐름을 보였다.

두 번째 축은 KRW → XRP로의 직행 흐름이다. 약 400만 달러 규모의 자금이 중간 스테이블코인 없이 곧장 XRP로 유입됐다.

이는 국내 투자자들이 XRP에 대해 강한 신뢰와 선호를 보이고 있으며 일부 투자자는 복잡한 환전 없이 직접적인 매수를 선호하고 있음을 의미한다.

미국 달러발 유입 자금은 1540만 달러 수준이다. USDC(79만 달러)로 우회하는 경우도 있었지만 이더리움(ETH, 750만 달러), 비트코인(BTC, 300만 달러), 컴파운드(COMP, 140만 달러), 스텔라루멘(XLM, 110만 달러) 등 대형 종목으로의 직접 투자 비중이 높았다. 이는 미국 기관 및 개인이 대형 자산 중심의 장기 가치 보유 전략을 선호한다는 점을 보여준다.

영국 파운드 자금(300만 달러)은 대부분 USDT로, 유로 자금은 USDT(250만 달러)와 USDC(160만 달러)로, 아르헨티나 페소(91만 달러)는 USDT로 우선 이동하는 모습을 보였다. 터키 리라 자금(TRY, 360만 달러)은 봉크(BONK), FDUSD, 이더리움, XRP로 흩어졌다.

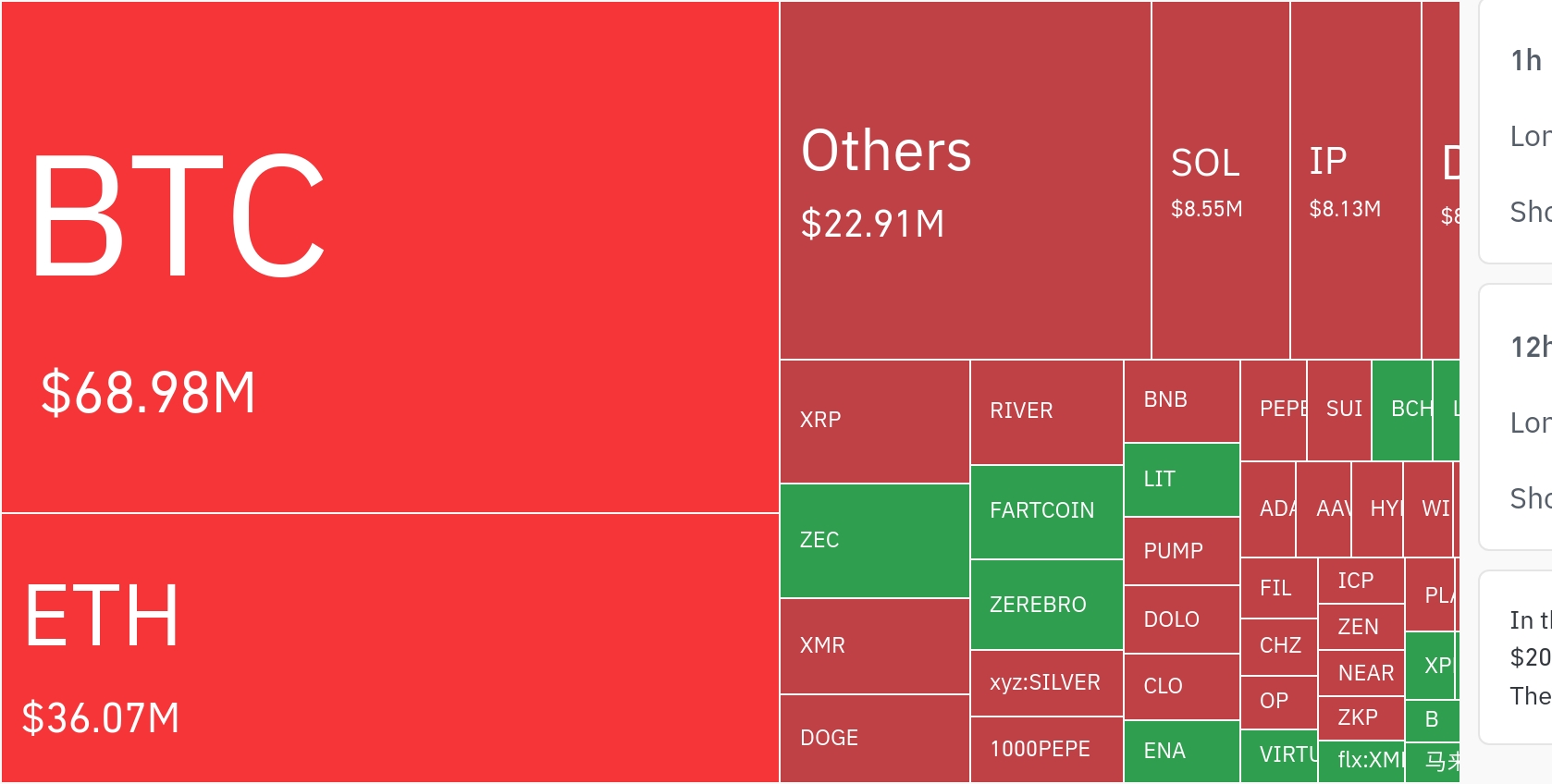

차익 실현 움직임은 XRP(4600만 달러), 도지코인(DOGE, 1250만 달러), 솔라나(SOL, 1140만 달러) 등 주요 대형 종목을 중심으로 집중됐다.

XRP 매도 자금은 ▲USDT(1860만 달러) ▲미국 달러(1070만 달러) ▲FDUSD(800만 달러) ▲유로(650만 달러) ▲비트코인(220만 달러) 등으로 분산됐다.

DOGE는 ▲USDT(770만 달러) ▲USDC(180만 달러) ▲한국 원화(300만 달러)로, 솔라나는 ▲미국 달러(850만 달러) ▲FDUSD(280만 달러)로 이동했다.

이밖에 휴머니티 프로토콜(H, 1050만 달러), 페페(750만 달러), 수이(SUI, 740만 달러), USD1(570만 달러), 라이트코인(LTC, 560만 달러), 에이다(ADA, 550만 달러), 트럼프(TRUMP, 530만 달러), 도그위드햇(WIF, 290만 달러), 봉크(BONK, 190만 달러), 무뎅(MUDENG, 180만 달러) 등 중소형 알트코인과 밈코인에서도 수익 실현 흐름이 관찰됐다.

차익 실현 이후 자금은 대부분 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)으로 일차 이동한 뒤, 테더(USDT), FDUSD, USDC 등 스테이블코인과 주요 법정화폐로 전환되는 흐름을 보였다.

USDT는 여전히 시장 내 자금 유출입의 핵심 허브 역할을 담당하고 있으며, BTC는 알트코인 매도 후 자금을 일시적으로 집결시키는 중간 '안전자산'처럼 기능하고 있다.

자금 회수는 통화 기준으로 ▲미국 달러(5720만 달러) ▲한국 원화(1830만 달러) ▲유로(1150만 달러) ▲브라질 헤알(BRL, 680만 달러) ▲터키 리라(TRY, 360만 달러) 순으로 이뤄졌다.

1

1

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 511회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/fv9w3v1x7g.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 510회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/z06dizl1jg.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 508회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/gw1dm61ji8.png)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 507회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/xrxh0prwmk.jpeg)

![[BTC 수익률 결산] 2026년 2주차 수익률 +1.12%…과거 평균 상회하며 단기 회복 흐름](https://f1.tokenpost.kr/2025/09/c68c5ocrby.jpg)

![[선물 고수 PICK] 비트코인 롱 포지션 68.4%로 하락…SOL 계좌 기준 롱 비중 75.3%로 급등](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/l6yy2mf75g.jpg)

![[비트코인은 지금] 9만1986달러 유지…거래량 급증에도 온체인·투심 엇갈림](https://f1.tokenpost.kr/2025/08/myye2mjtse.png)

![[알트 현물 ETF] XRP·SOL 순유입 지속, DOGE·LINK·LTC는 숨 고르기](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/8w8si7om34.png)