기존에는 테크 창업자들이 회사를 상장시키는 것을 목표로 했지만, 이제는 비상장 주식 거래를 통한 유동성 확보가 우선되는 새로운 시대가 도래했다. 1999년, 기술 스타트업의 IPO까지 걸리는 시간은 평균 5년에 불과했지만, 현재는 14년으로 늘어나면서 창업자와 투자자들이 그동안의 가치를 비공개 시장에서 실현하는 흐름이 뚜렷해졌다.

이처럼 기업 공개 전 단계에서 창출되는 가치가 전례 없이 커지면서, 비상장 시장의 규모도 폭발적으로 확대됐다. 2005년 미국 상위 50개 비상장 기술기업의 총 가치는 50억 달러(약 7조 2,000억 원)에 불과했지만, 지금은 1조 8,000억 달러(약 2,592조 원)를 넘어섰다. 같은 기간 글로벌 사모시장 운용자산은 1000억 달러에서 15조 달러(약 2,160조 원) 이상으로 150배 급증하며 기존의 틀을 완전히 바꿔놓았다.

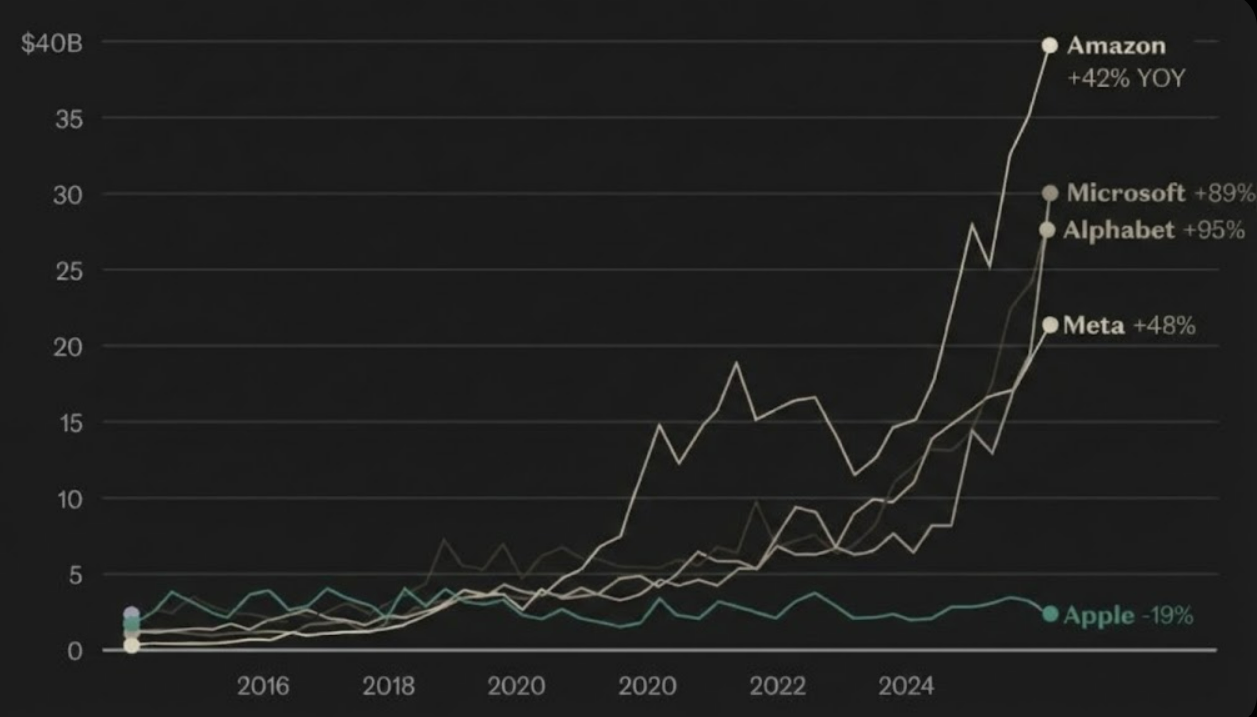

이러한 변화는 AI 산업처럼 거대한 자본이 필요한 분야가 대부분 비공개 시장 중심으로 돌아가는 시대적 전환과 맞물려 있다. AI의 경제적 파급력은 20조 달러(약 2,880조 원)에 이를 것으로 예측되지만, 정작 그 부의 대부분은 소수 내부자와 대형 VC의 손에 집중되고 있다는 점에서 일반 투자자들의 소외 문제가 심화되고 있다.

전통적으로 벤처캐피털 투자는 위험성과 비유동성, 낮은 투명성, 높은 수수료 등을 이유로 대중 접근이 제한돼 왔다. 그러나 최근 이와 같은 장벽은 점차 무너지고 있다. 후기 단계 스타트업 집중 투자로 구성된 다수의 VC 포트폴리오가 중형 상장주와 유사한 구조를 보이면서, 분산 투자만으로 리스크를 줄일 수 있다는 인식이 확산됐다. 또한 2024년 사모 주식 거래가 1,620억 달러(약 233조 원)로 사상 최고치를 기록하면서, 비유동성에 대한 우려도 점차 약화되고 있다.

투명성 측면에서도 변화가 뚜렷하다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 ‘퍼블릭 VC 펀드’는 재무제표 감사 및 일일 순자산가치 공개를 통해 기존 뮤추얼펀드보다 높은 수준의 정보를 제공한다. 대표적으로 펀드라이즈(Fundrise)가 운용하는 ‘이노베이션 펀드’는 오픈AI, 안트로픽을 포함한 상위 유니콘 기업에 분산 투자하면서도 관리 수수료를 1.85%로 제한하고, 성과보수를 받지 않는 혁신적 구조를 채택하고 있다.

이 같은 배경에서 정책 변화도 현실화되고 있다. 2025년 6월, 미 하원은 '전문 지식 기반 투자자에게 사모시장 접근을 보장하는 법안'을 397대 12라는 압도적 표차로 통과시켰다. 이는 소득이나 순자산보다는 투자 이해도를 기반으로 누구나 사모 자산에 접근할 수 있게 함으로써 격차 해소에 나선 상징적 조치라는 평가를 받는다.

기회는 현재진행형이다. AI 기반 산업에서만 20조 달러 규모의 부가 창출될 것으로 예측되지만, 기존 공모 시장 중심 구조로는 이 성장의 대부분이 사유화될 가능성이 크다. 특히 상장주식의 60% 이상이 패시브 펀드에 묶여 있는 상황에서, 장기 투자자들에게 비공개 성장 자산에 참여할 기회를 제공하는 것은 시대적 필연이라는 목소리가 높다.

투자는 언제나 리스크를 동반하지만, 아마존이나 엔비디아에 초기 투자했던 사례들이 보여주듯 위험 속에서 기회를 포착한 이들이 역사를 바꿔왔다. 이제 변화의 핵심은 ‘언제 투자할 수 있느냐’에 달렸다. 혁신은 점점 더 상장 이전 단계에서 가치를 창출하고 있으며, 일반 투자자에게도 이를 공유할 수 있는 새로운 경로가 열리고 있다.

공개 등록된 벤처캐피털 펀드는 규제를 충족하면서도 스타트업 고성장에 참여할 수 있는 유망한 차선책으로 대두되고 있다. ETF가 공모 시장의 판도를 바꿨듯, 이 새로운 펀드 구조는 사모 시장의 패러다임 자체를 재편할 잠재력이 충분하다. 자본 시장의 미래가 소수 특권이 아닌 다수 참여를 지향하려면, 이제 벤처금융 또한 그 움직임에 보조를 맞춰야 할 시점이다.

2

2

![[토큰분석] 1000조 달러의 큰 그림…그 안에서 드러나는 비트코인의 ‘가격 왜곡’](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qyco1pnm70.jpg)

![[자정 뉴스브리핑] 제미니, 최고운영책임자 등 임원 3명 즉시 사임 外](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/llhf7813sj.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 535회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/h11k1htgnt.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[사설] AI가 인간을 구원할 수 있을까? '기술 유토피아'라는 거짓말](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/14yprs41pu.jpg)