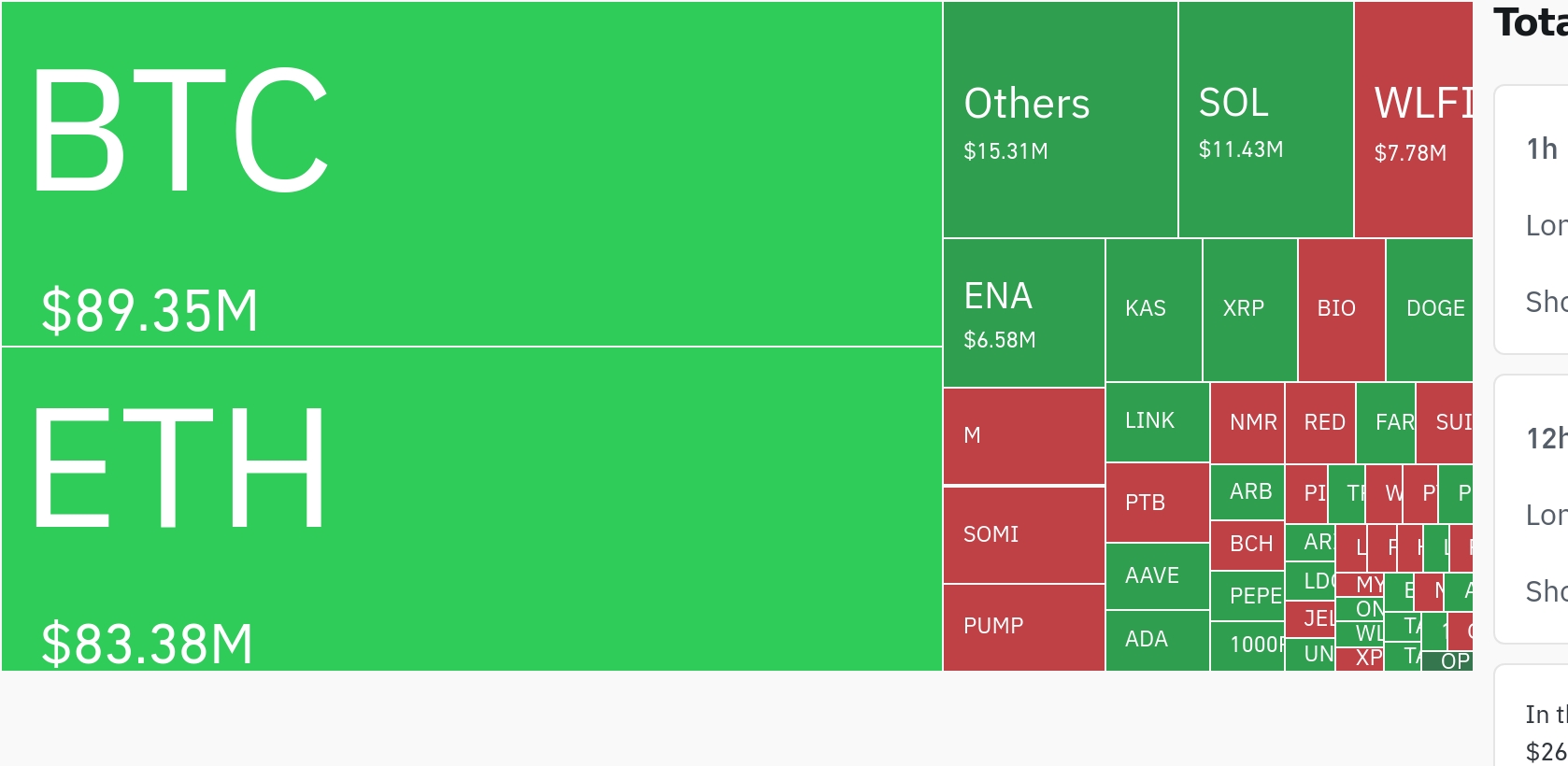

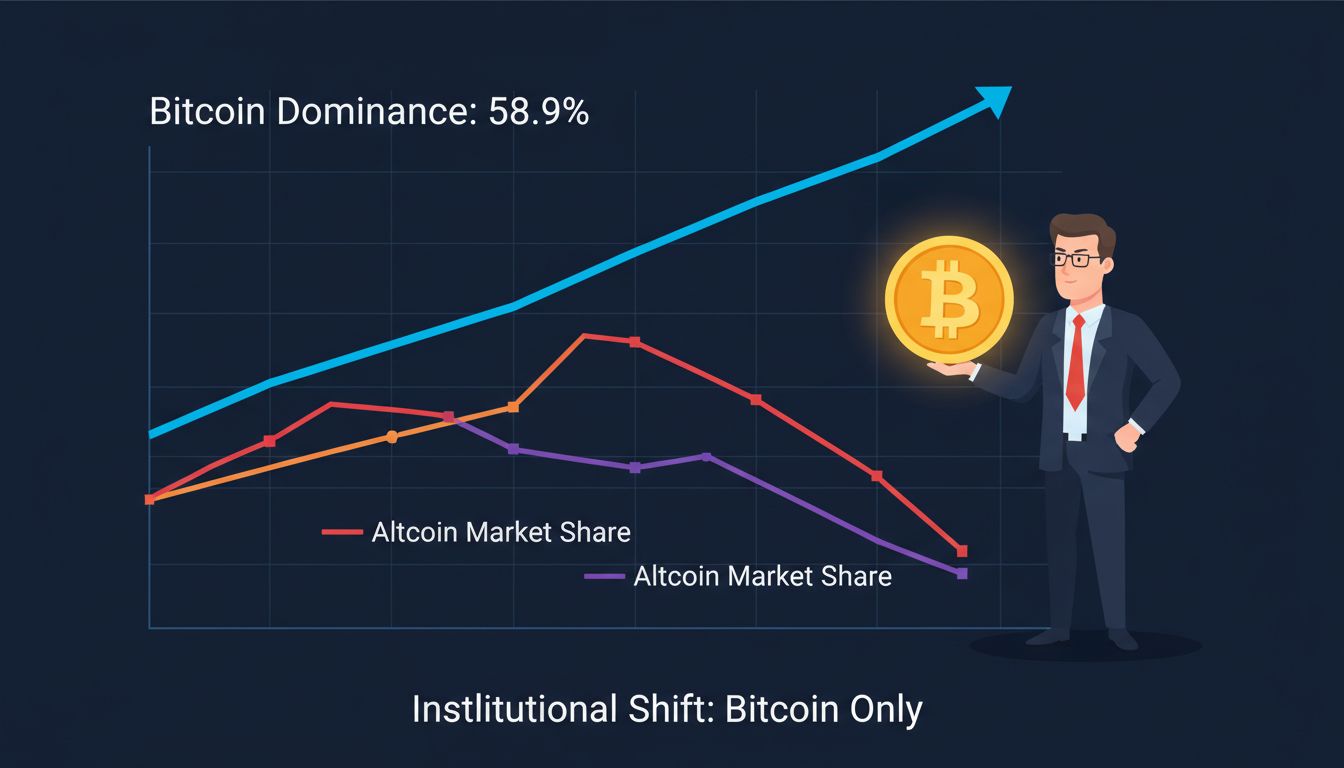

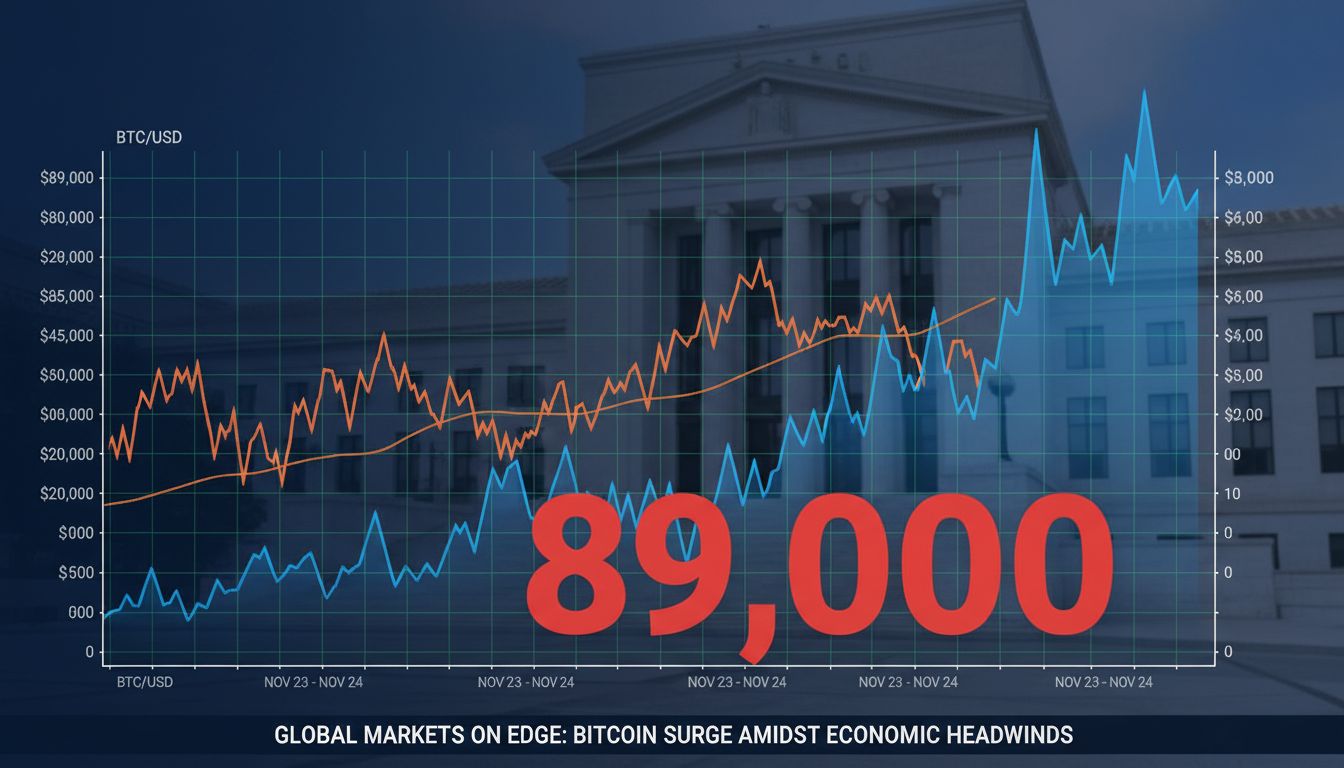

비트코인(BTC)에 대한 기관의 신뢰가 점점 두터워지고 있다. 최근 공개 기업들이 보유한 비트코인 규모가 100만 BTC를 돌파하면서, 전체 공급량(2,100만 개)의 약 5%를 장악한 것으로 나타났다. 시장 전문가들은 이를 두고 비트코인이 '디지털 금'으로서 자리매김하고 있다는 방증이라고 평가한다.

이런 추세는 마이클 세일러(Michael Saylor)가 공동 창업한 전략 기업 마이크로스트래티지($MSTR)의 공격적인 매수 전략에서부터 본격화됐다. 해당 기업은 2020년 8월부터 매입을 시작해 현재까지 무려 636,505 BTC를 보유 중이다. 현재 시세 기준으로 환산하면 약 8조 8,727억 원에 달하는 규모다. 뒤를 잇는 마라홀딩스($MARA)는 52,477 BTC(약 7,307억 원)를 들고 있으며, 잭 말러스(Jack Mallers)가 이끄는 XXI도 43,514 BTC(약 6,059억 원)로 큰 후발주자로 떠올랐다. 이 외에도 비트코인 스탠다드 재단(30,021 BTC), 불리쉬(24,000 BTC), 메타플래닛(20,000 BTC) 등 다수의 상장사가 비트코인을 상당량 보유하고 있다.

눈에 띄는 점은 코인베이스($COIN), 라이엇 플랫폼스($RIOT), 클린스파크($CLSK), 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹 등 다양한 업종 기업들까지 BTC 보유 대열에 속속 합류하고 있다는 사실이다. 특히 트럼프 대통령이 밀고 있는 미디어 기업도 이 흐름에 동참하고 있다는 점은 정치권과 암호화폐의 교차점에 새로운 전환점을 시사한다.

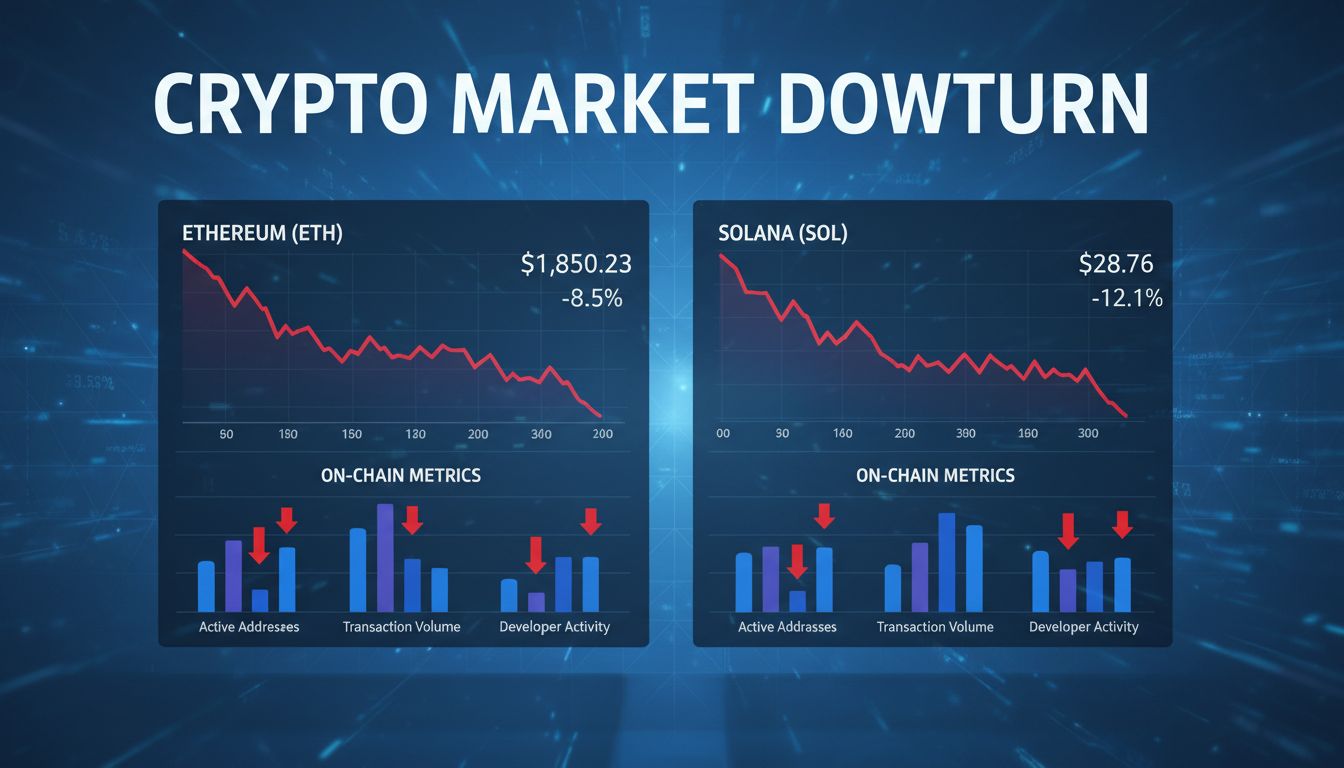

다만 긍정적인 이면에는 불안 요소도 공존한다. 기관 자금 유입으로 비트코인 가격은 상승했지만, 온체인 활동은 침체 상태다. 코인메트릭스(CoinMetrics)에 따르면, 거래 수수료 수익이 역대 최저 수준으로 떨어지면서 채굴자들은 수익성 악화를 호소하고 있다. 특히 지난 반감기로 인해 블록당 보상은 이미 절반 이하로 줄어든 상태인데, 이 상황에서 수수료 수익까지 줄어들면서 마진 압박은 더욱 심화되고 있다.

채굴 비즈니스가 제 기능을 상실하면, 네트워크의 분산성과 보안성마저 위협받을 수 있다. 현재 파운드리(Foundry)와 앤트풀(Antpool) 두 풀만으로 글로벌 해시파워의 절반을 쥐고 있어, 집중화 우려가 재점화되는 배경이다. 더욱이 2028년 예정된 다음 반감기에서는 블록 보상이 1.5625 BTC로 줄어들어, 채굴자 생태계는 더욱 가혹한 환경에 직면할 전망이다.

결국 비트코인이 '디지털 금'으로 인정받기 위해선 기관의 보유 수준 증가만으론 부족하다. 수수료 기반의 네트워크 생태계를 해결하려는 노력이 병행되지 않으면, 이 내러티브는 기술적 지속성이라는 기반부터 흔들릴 수 있다. 비트코인의 미래가 단순한 보유 자산을 넘어 실질적 거래와 용도로 확대될 수 있을지,이제는 '가격'이 아닌 '참여'와 '이용'이 핵심 질문이 되고 있다.

5

5

![[토큰분석] “상장만 하면 –80%”… 시장 탓 말고 ‘출구로 설계된 상장’부터 바꿔야 한다](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/v8tqormszy.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 522회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/aims5420dh.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 521회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/f2femcntpq.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 520회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/y648ak216n.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 519회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/k3bqfcj1o8.jpeg)

![[시장분석] 사상 최고치의 미국 증시, 강한 경제의 신호인가 착시인가](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/nfjo28w7rn.jpg)

![[국제금융 브리핑] 연준 금리 동결에도 달러 강세...파월 의장 '추가 인하' 신중론](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/aj2ndkuaci.jpg)