토큰포스트

안녕하세요. 토큰포스트 팟캐스트입니다. 오늘 저희가 함께 살펴볼 내용은요, 토큰포스트 7월 13일자로 올라온 기사입니다. 솔라나 기반의 민코인 플랫폼 펌프펀 이야긴데요. 와 단 12분 만에 8200억 원 네 8200억 원이라는 자금을 모았다고 합니다. 정말 놀라운 속도죠

진행자

네, 그렇죠. 이게 단순히 그 액수만이 아니라 그 속도 또 뭐랄까 참여 방식 플랫폼 구조 여러 면에서 좀 살펴볼 게 많은 사건입니다.

토큰포스트

네 맞아요. 이 현상 이면에 뭐가 있는지 오늘 한번 제대로 파헤쳐 보죠.

토큰포스트 로그인하고 남은 콘텐츠를 읽어보세요.

토큰포스트의 무료 콘텐츠를 모두 즐길 수 있어요.

2

2

![[팟캐스트 Ep.69] 8200억 몰린 펌프펀, 무허가 런치패드의 명암을 짚다](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/umoelp84mm.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 514회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/p4u5wsszac.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 513회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/1lhf5bppnp.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 512회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/0up9gmz27d.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 511회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/fv9w3v1x7g.jpg)

![[팟캐스트 Ep.67] 파생상품 강자는 누구? OKX·Bybit·Bitget의 숨은 성장](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/zkngic8qfm.jpg)

![[팟캐스트 Ep.66] 비트코인 위에 새긴 NFT, Ordinals의 세계를 파헤치다](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/vh2uaanrt1.jpg)

![[팟캐스트 Ep.65] 트럼프 정책·고용지표·FOMC 회의록, 복잡한 시장 퍼즐 해설](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/w5i7spbxsu.jpg)

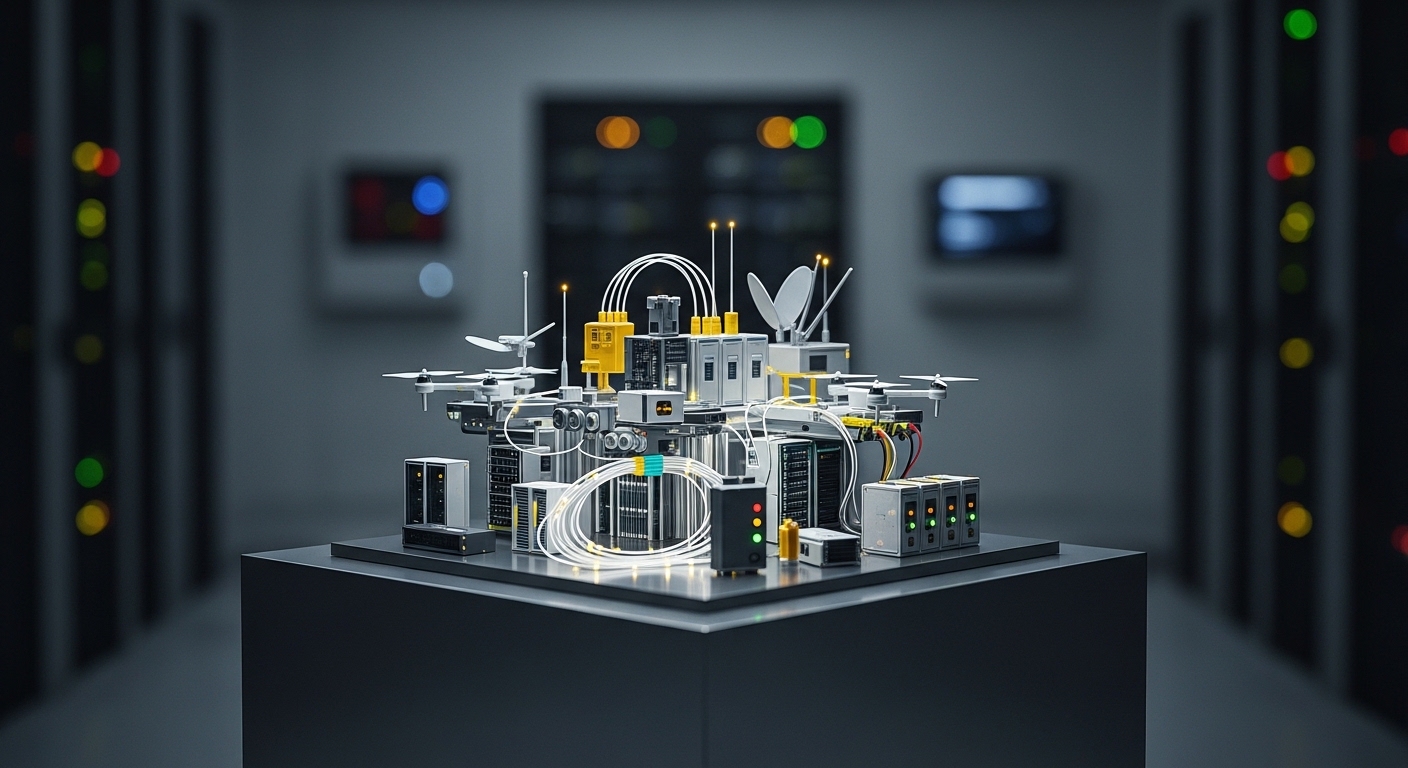

![[팟캐스트 Ep.64] AI가 협력해 돈을 버는 시대, ACP로 본 새로운 비즈니스](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/m7hfu41sc7.jpg)

![[사설] 스테이블코인, ‘내로 뱅킹(Narrow Banking)’의 부상과 은행의 공포](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/6k2bcwg76x.jpg)

![[토큰포스트 칼럼] 비트코인이 조용했던 주말… 시장의 운전대는 이미 ‘기관’으로 넘어갔다](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/x79vy1txmz.jpg)