국가정보자원관리원에서 발생한 화재로 대한민국의 주요 정부 전산망 상당수가 마비되면서, 네이버가 정부 공지를 대신 전달하는 전례 없는 상황이 벌어졌다. 주요 국가 업무가 일시 정지되면서 사실상 민간 플랫폼이 정부 기능 일부를 대체하는 모습이다.

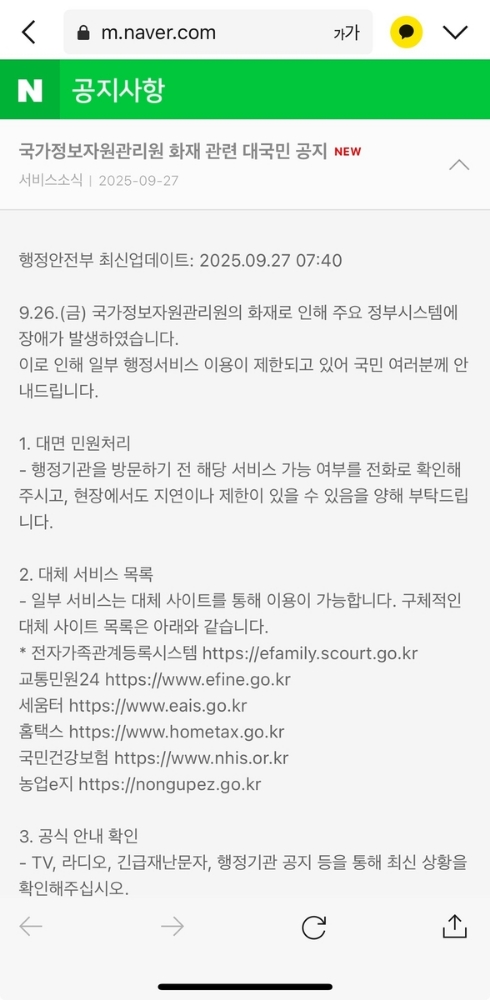

행정안전부는 9월 27일 공식 공지를 통해 다수의 행정서비스 이용이 제한되고 있다고 밝히고, 국민들에게 필요한 정보를 포털사이트 네이버를 통해 안내하고 있다. 평소 사용자 수가 월 4천만 명을 넘는 국내 최대 포털인 네이버는 재난 시 기상청 특보나 국민재난안전포털 정보를 연동한 이력이 있는 만큼, 이번에도 국민 행동요령 등을 게시해 방송이나 문자 외의 통신 수단으로 활용됐다.

문제는 정부의 디지털 인프라가 단일 장애로 전체 기능이 마비될 정도로 취약했다는 점이다. 해당 전산망을 운영하는 데이터센터에 이중화 장치나 클라우드 백업 체계가 제대로 마련되지 않은 정황이 드러나면서, 국가 차원의 기본적인 사이버 재난 대응 능력 부족에 대한 비판이 커지고 있다. 민간 기업인 네이버가 공공정보 전달의 임시 창구로 활용될 수밖에 없는 상황 자체가 국가 정보관리 체계의 구조적 취약성을 드러낸 셈이다.

더욱이 2022년 발생했던 카카오톡 장애 사태 이후 정부가 민간 플랫폼에 데이터 센터 이중화, 클라우드 다중화 등 고강도의 안전대책 이행을 요구하면서, 당시 "공공서비스 성격을 갖춘 민간 플랫폼은 공공성과 그에 따른 책임을 져야 한다"고 강조했던 점과 비교할 때 정부의 대응은 오히려 기준에 못 미쳤다는 지적이 잇따른다. 규제를 만든 주체가 정작 자신의 시스템에는 같은 기준을 적용하지 않았다며 형평성 논란도 뒤따르고 있다.

네이버는 사태의 심각성을 고려해 정부 요청에 적극 협력하겠다는 입장을 내놨다. 네이버 관계자는 "전례 없는 상황이 발생한 만큼, 범정부적 대처가 필요한 시점에서 필요한 역할에 최선을 다하겠다"며 긴급 상황에서 정부의 대안 창구 역할을 자발적으로 수용하겠다는 태도를 보였다.

이번 사태는 공공기관의 전산 인프라 관리 실태에 대한 전면적인 점검을 요구하는 계기가 될 전망이다. 전문가들은 국가 정보 인프라 역시 민간 수준 이상의 재난 대응 체계를 갖춰야 하며, 앞으로 이중화 및 지능형 장애 예측 시스템 구축이 시급하다고 지적한다. 향후 정부도 민간 기업에 요구한 수준 이상의 정보 안정성 기준을 자가 적용하면서, 디지털 기반 행정의 신뢰성을 회복하고 재난 대응 역량을 강화해야 할 것으로 보인다.

2

2

![[모닝 뉴스브리핑] 아부다비 국부펀드 무바달라, 블랙록 비트코인 ETF에 6억3060만 달러 투자 外](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/jzh2uwe46i.jpg)

![[토큰분석] 비트코인이 6만 달러대로 내려오면 왜 더 위험할까? 옵션 딜러들의 '자동 매도' 구조 해설](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/b9q2hqajm1.jpg)

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 535회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/h11k1htgnt.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 534회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qetvwueue8.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 533회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/yxki8fbsgk.webp)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 532회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/geibni8f8j.jpg)

![[크립토 인사이트 #14]](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rv280t9a6v.jpg)