국내 연구진이 광자 간의 얽힘(양자 얽힘)을 활용해 정밀도와 해상도를 동시에 획기적으로 개선한 차세대 분산형 양자센서 기술을 개발하는 데 성공했다. 이로써 우리나라가 양자 센서 분야에서 실질적 글로벌 경쟁력을 확보할 가능성이 높아졌다는 평가가 나온다.

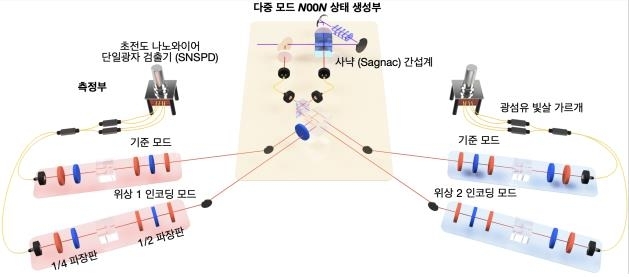

과학기술정보통신부 산하 한국과학기술연구원(KIST)은 8월 21일 양자기술연구단 임향택 박사 연구팀이 '다중 모드 N00N 상태'(하나 이상의 광자가 여러 경로에 걸쳐 얽힌 양자 상태)를 센서 네트워크에 처음으로 적용해, 기존 방식보다 뛰어난 해상도와 정밀도의 초고해상도 분산형 양자센서를 구현했다고 밝혔다.

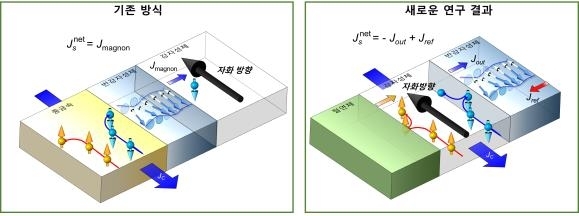

이번 연구는 기존 분산형 양자센서가 주로 단일광자 얽힘 상태에 의존하면서 해상도 향상에는 한계가 있었던 문제를 해결했다는 점에서 주목받는다. 연구팀은 네 개의 경로에 얽힌 두 광자 다중 모드 N00N 상태를 생성해 간섭무늬를 더 촘촘하고 정교하게 만들 수 있었고, 이로써 두 개의 위상 정보를 동시에 정밀하게 측정할 수 있는 양자센서 네트워크를 구성했다.

실제로 실험 결과, 이번 기술을 적용한 센서는 기존보다 약 88% 가량 정밀도가 향상됐으며, 양자 측정의 이론적 한계치로 여겨지는 '하이젠베르크 한계'(일반 센서에서 구현하기 어려운 최고 정밀도 수준)에 근접한 성능을 보였다. 이는 이론 검증을 넘어 실제 실험을 통해 확인한 것이어서 연구 성과의 실용성과 확장성을 높인다.

이번 기술은 초정밀 계측이 중요한 바이오 이미지 분석, 반도체 결함 진단, 정밀의료 영상, 우주 탐사 등 다양한 산업과 학문 분야에서 직접 응용될 수 있다는 가능성을 보여준다. 연구팀은 특히 향후 이 기술이 실리콘 포토닉스 기반(빛을 활용한 고집적 반도체 기술)의 양자 칩과 결합되면 스마트 기기나 산업용 센서, 의료 장비 등에 도입돼 실생활에 활용될 수 있다고 기대하고 있다.

이러한 성과는 우리나라가 양자기술의 상용화와 실용화 단계에서 한걸음 더 도약할 수 있는 계기를 마련함과 동시에, 세계 양자 센서 산업 경쟁에서 주도권을 확보할 수 있는 기반이 될 것으로 보인다. 양자 정보 기술이 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 부상하고 있는 가운데, 이번 연구는 양자 센서의 고도화 가능성을 실험적 수준에서 세계 최초로 입증했다는 의의가 있다.

1

1

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 528회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/0l6qk9c4ub.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 527회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/6ndj5dyz0f.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 526회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qhaxcpku8t.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 525회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rx65p108a9.jpeg)