미국 인공지능 반도체 강자인 엔비디아 본사의 일부 건물을 중국의 대표 기술기업 화웨이의 자회사가 장기간 공유해왔던 사실이 드러나면서, 미국 의회가 관련 조사에 착수했다. 중국 기업의 산업 스파이 가능성에 대한 우려가 핵심 배경이다.

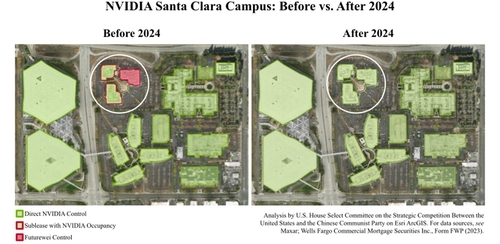

미국 하원 미중전략경쟁특별위원회는 최근 엔비디아가 위치한 캘리포니아 샌타클래라 부지에서 화웨이 자회사인 ‘퓨처웨이 테크놀러지’가 10년 이상 같은 주소를 사용해왔다는 정황을 밝혀내고, 이에 대한 공식 조사를 진행 중이다. 퓨처웨이는 2024년까지 해당 부지 내 건물 3곳의 1차 임차인으로 계약돼 있었다. 1차 임차인이란 건물 사용에 있어 주 계약 당사자로서 임대료 납부와 건물 관리 책임을 지며, 다른 기업에 공간을 전대해줄 수 있는 권한도 있다.

의회가 주시하는 부분은 이 같은 오랜 기간의 공동 입주가 미국의 핵심 기술 노출로 이어졌을 가능성이다. 특히 위원회는 “퓨처웨이에게 최첨단 인공지능 및 반도체 기술에 대한 전례 없는 접근 권한을 부여한 형태”라고 지적했다. 위원회는 2018년 있었던 간첩 혐의 고발 사건도 이번 상황과 연관이 있다고 보고 있다. 당시 화웨이 임직원이 미국 행사를 무단 침입한 정황이 포착됐고, 이 과정에서 미국 기업 이름을 사칭하라는 지시가 내려졌다는 주장도 제기됐다.

이와 관련해 의회는 엔비디아 측에 이번 부지와 관련된 선정 문서, 퓨처웨이의 활동 내역, 양사 간의 상호작용을 보여주는 자료를 오는 9월 28일까지 제출할 것을 요구한 상태다. 논란이 커지는 데 대해 엔비디아는 “자사는 독립적이고 보안이 보장된 공간에서 운영되고 있으며, 입주 관계가 기술 보안에 영향을 미쳤다고 보기 어렵다”는 입장을 밝혔다. 퓨처웨이 측은 아직 별다른 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

이번 사안은 미국과 중국 간 기술 패권 경쟁이 안보 이슈로 확대되고 있다는 점에서 주목할 만하다. 미국은 화웨이를 비롯한 중국 정보통신 기업들에 대한 제재를 강화하고 있으며, 해당 기업들의 미국 내 활동을 철저히 감시하고 있다. 이와 같은 조사 흐름은 앞으로 더 많은 중국 기업들을 대상으로 한 외국인투자심의와 기술유출 경계 강화로 이어질 가능성이 크다.

0

0

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 527회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/6ndj5dyz0f.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 526회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/qhaxcpku8t.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 525회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/rx65p108a9.jpeg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 524회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/2t5hhgg60k.jpg)