글로벌 금융 환경에 대한 불확실성이 커지는 가운데, 정부가 디지털 금융의 확산과 국제금융시장 불안 요인에 경고음을 냈다. 고금리 기조와 금융 디지털화가 새로운 구조적 위험을 부르고 있다는 분석이다.

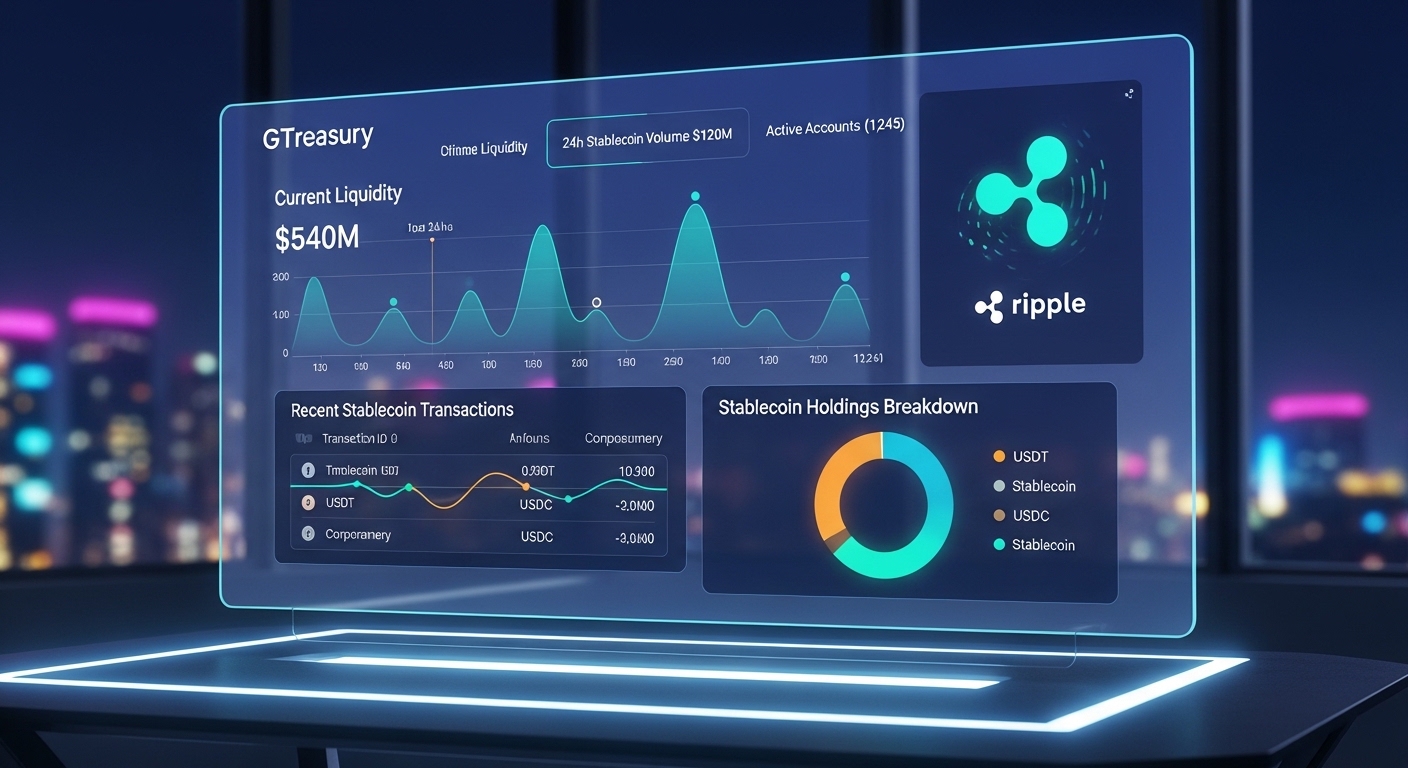

이형일 기획재정부 1차관은 9월 3일 서울에서 열린 주요 20개국(G20) 글로벌 금융안정 컨퍼런스 개회사를 통해, 인공지능(AI), 스테이블코인(가격 변동성을 최소화한 암호자산) 등 디지털 기술이 금융산업의 핵심 축으로 자리잡고 있는 반면, 이에 따른 시스템 리스크에 대해 주의가 필요하다고 강조했다. 그는 “기술 혁신이 금융시장과 통화체제를 변화시키는 큰 흐름이지만, 동시에 예상치 못한 충격을 가져올 수 있다”고 평가했다.

이 차관은 최근 금융시장의 주요 구조적 도전으로 세 가지를 꼽았다. 첫째는 디지털 전환, 둘째는 비은행금융기관(Non-bank Financial Institution)의 영향력 확대, 셋째는 글로벌 공공부채의 누적이다. 특히 비은행기관은 전통적 은행보다 경기나 시장에 민감하게 반응하는 경향이 있어, 위기 시 유동성 위축과 시장 혼란을 유발할 가능성이 있다고 지적했다. 이에 따라 기존 은행 중심의 금융 안정 체계를 재점검해야 한다는 의견도 덧붙였다.

이날 발언에서는 국제 금융시장에서의 불안요인도 적잖게 언급됐다. 고금리 기조가 장기화되면서 개발도상국의 부채 건전성이 악화되고 있으며, 이는 국제 자본시장에 위험 요소로 작용할 수 있다는 우려다. 동시에 러시아와 우크라이나 간 전쟁, 중동 지역의 분쟁, 글로벌 공급망 갈등 등 지정학적 리스크가 여전히 잔존하고 있다는 평가도 나왔다. 이 차관은 이러한 복합적인 리스크를 “단기적 불확실성과 구조적 변화가 동시에 증폭되는 전환기적 국면”이라고 진단했다.

또한, 세계무역기구(WTO) 체제를 중심으로 오랫동안 유지돼온 규칙 기반의 자유무역 질서가 변화를 요구받고 있으며, 이로 인한 충격이 자본과 노동, 금융 흐름 등 전반적인 경제 질서에 불가역적인 영향을 미칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 그는 “이러한 변화 속에서 글로벌 협력 없이는 금융 안정도, 성장 기회도 확보하기 어렵다”고 강조했다.

이번 회의는 한국개발연구원(KDI)과 기획재정부가 공동 주최하고, 글로벌 경제·금융 전문가들이 참여한 국제행사다. 올해는 ‘구조변화와 불확실성 환경에서의 금융안정성 강화와 회복력 제고’를 주제로 글로벌 불균형, 국제 금융 시스템 안정, 국가부채에 대한 논의가 진행됐다.

앞으로 정부는 주요 20개국 협의체의 국제금융체제 워킹그룹 공동의장국으로서, 디지털 금융에 따른 리스크 분석과 국제 규범 수립 등에 적극 참여할 방침이다. 이 같은 흐름은 향후 디지털 기반 금융 환경에서 새로운 규제나 안전 장치가 마련되는 계기가 될 가능성이 높다.

6

6

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 522회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/aims5420dh.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 521회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/f2femcntpq.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 520회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/y648ak216n.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 519회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/k3bqfcj1o8.jpeg)

![[사설] 홍콩, 세계 첫 위안화 디지털 채권…달러 패권만 더 키울 수 있는 역설](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/658nl2764r.webp)