정부가 연구과제중심제도(PBS) 폐지를 단계적으로 추진하면서, 국책 연구기관들의 운영방식 변화에 대한 현장 연구자들의 우려와 제언이 이어지고 있다. PBS 폐지가 긍정적인 방향이라는 데에는 공감대가 형성됐지만, 대체 제도의 설계와 현장 적용 방식에 따라 기대 효과가 달라질 수 있다는 지적이 나온다.

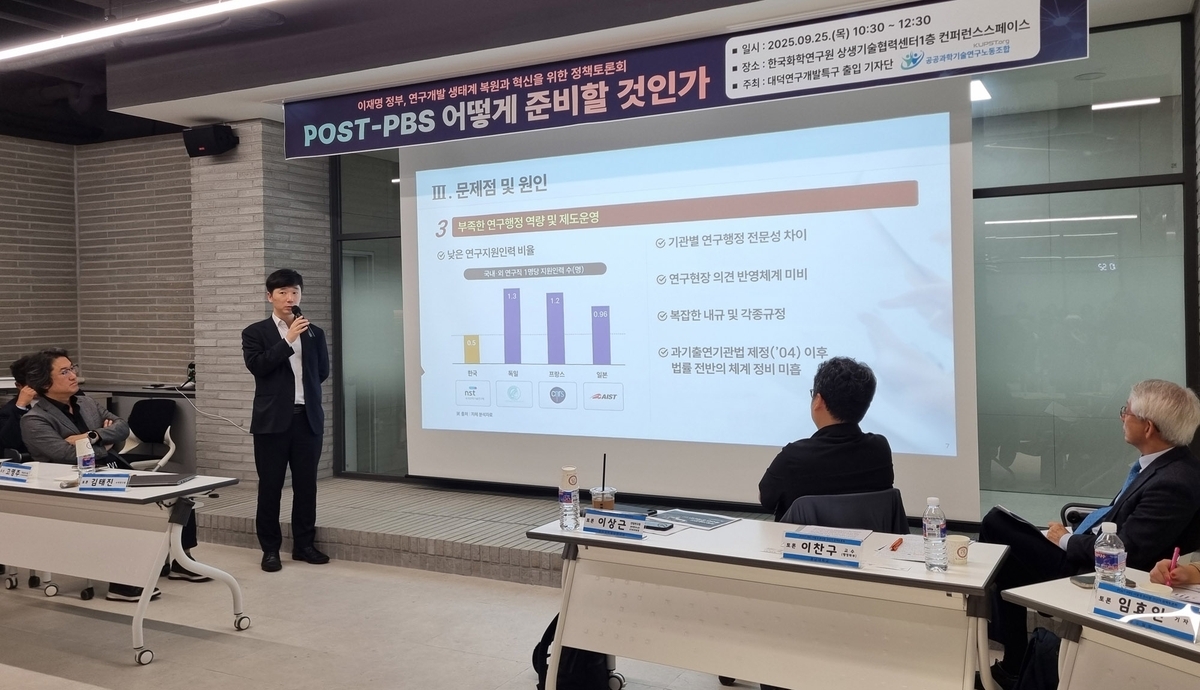

25일 대전 한국화학연구원에서 열린 ‘POST-PBS 어떻게 준비할 것인가’ 토론회에서는 PBS 폐지 이후 연구자들이 안정적으로 연구에 몰입할 수 있도록 실질적인 제도 개선이 병행돼야 한다는 주장이 제기됐다. PBS는 그간 연구자의 인건비 일부를 과제별로 충당하게 하는 구조로, 연구자의 생계가 과제 수주 여부에 따라 좌우된다는 비판을 받아왔다. 이에 따라 정부는 PBS를 대형 연구사업 중심의 '기관전략개발단'(ISD) 방식으로 전환하겠다고 밝혔지만, 새로운 제도가 PBS의 근본적인 문제를 완전히 해소하진 못할 것이란 시각이 많다.

이상근 한국전자통신연구원 선임연구원은 이날 토론회에서 “PBS 폐지는 환영할 만한 조치지만, 단순히 기존 정부수탁사업을 ISD 같은 다른 형태의 과제로 바꾸는 것만으로는 근본적인 변화가 이루어지지 않는다”고 말했다. 그는 ISD 또한 여전히 연구과제 중심 구조를 유지하고 있어, 연구자의 지속 가능성과 연구 다양성을 보장하기 어렵다고 우려했다. 연구성과 중심 평가체계가 유지되는 한, 연구 현장이 단기 성과나 상용화에만 집중될 수 있다는 것이다.

고영주 한국화학연구원 책임연구원도 연구자들에게 과도하게 대형·전략과제 중심의 방향이 설정되면, 오히려 사회문제 해결이나 지역균형 발전 같은 출연연 본연의 역할이 위축될 수 있다고 지적했다. 그는 “앞으로 5년 내 종료되는 정부 수탁과제를 단순히 전략형 과제로 모두 전환하기보다는, 일부는 일정 출연금으로 전환해 목적에 맞게 다양하게 운용할 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.

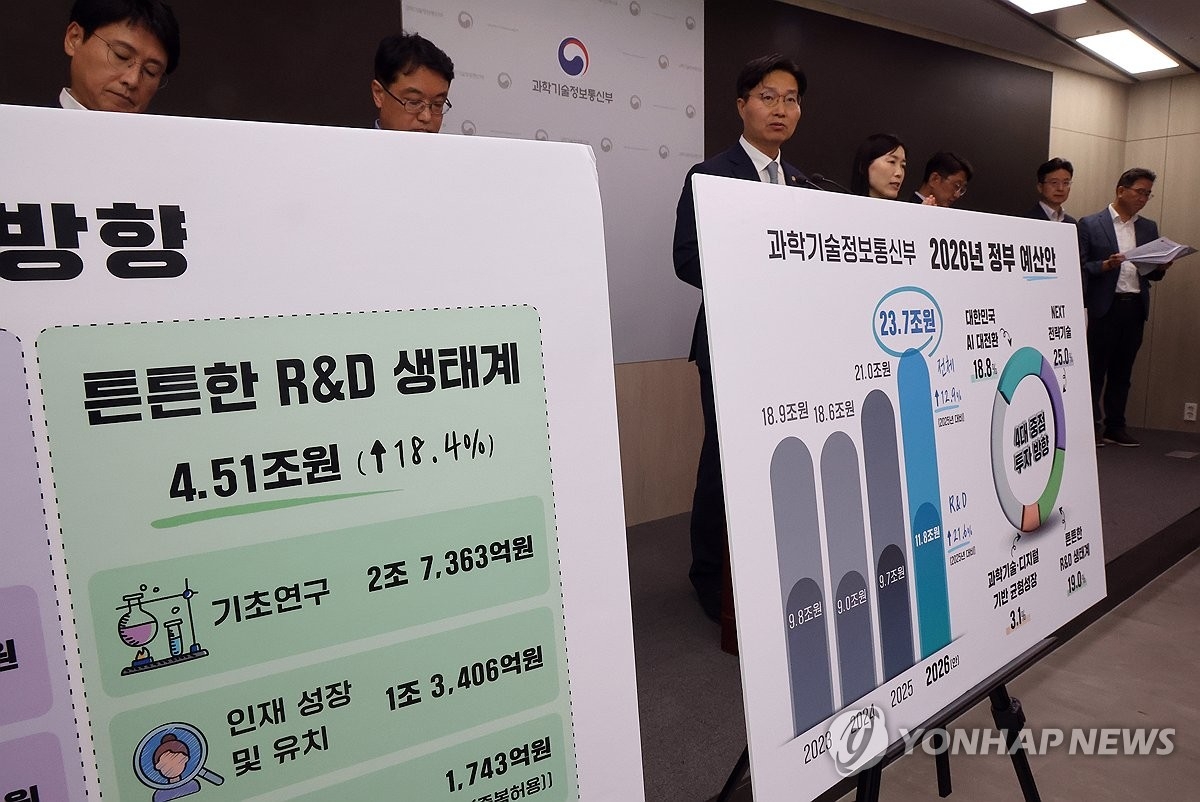

정부는 이번 제도 개편과 동시에 연구개발 예산도 대폭 늘렸다는 점에서, 연구자들의 책임과 성과에 대한 기대도 함께 커진 상황이다. 김태진 정보통신기획평가원 수석은 “PBS 시대의 종언은 위기이자 기회로, 이제는 기획과 관리 중심이 아닌 현장 중심의 R&D 체계로 전환해야 한다”고 말했다. 고영주 책임연구원도 “PBS 폐지는 출연연의 공공기관으로서의 존재 가치를 인정해주는 만큼, 연구자들은 그 기대에 부응해 국가적 책임을 다해야 한다”고 언급했다.

이 같은 흐름은 향후 한국의 과학기술 연구 정책에서 자율성과 책임의 조화를 어떻게 이끌어낼 것인지가 핵심 과제로 떠오를 가능성이 크다. 단순 제도 변화에 그치지 않고, 연구자의 안정성과 연구의 다양성을 보장할 수 있는 실행 체계가 마련돼야 PBS 이후 시대가 실질적인 전환점이 될 수 있을 것으로 보인다.

0

0

![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)

![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)

![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)

![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 542회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/ybgphvyjr7.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 541회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/g27ndxvfxv.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 540회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/s74dobfws9.jpg)

![[토큰포스트] 기사 퀴즈 539회차](https://f1.tokenpost.kr/2026/02/celz7zpk2n.jpg)